1つの集落内で「四国八十八カ所」巡礼ができる!ただし毎年4月21日限定だ。この日は「御影供(みえく)」とも呼ばれる弘法大師入定(にゅうじょう)の日である(逝去の日だが、今も生きて高野山で禅定を続けているとされる)。

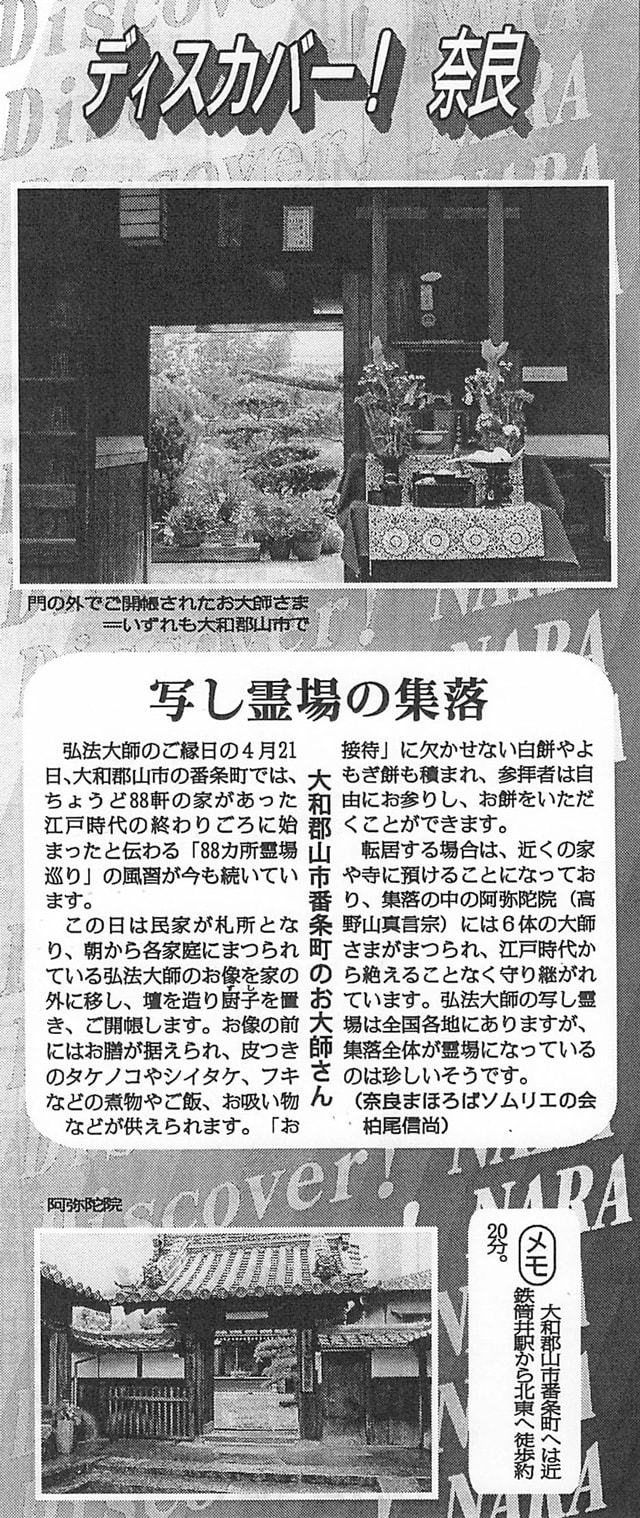

※トップ写真は、門の外でご開帳されたお大師さま(大和郡山市番条町)

この話は鹿谷勲さんにお聞きしたことがある。鹿谷さんの「やまと民俗への招待」(毎日新聞奈良版 2016.5.11付) によると、

4月21日、大和郡山市中心街から南約2キロにある番条(ばんじょう)の集落を訪れた。この日は年に一度の「お大師さん」の日で、南北に長い80戸ほどの各家が、普段は仏壇などにおまつりしてある弘法大師の像を、厨子(ずし)とともに家の入り口の門屋などに飾って拝めるようにする。

集落の北の方から始まり、南端の家が八十八番札所になり、この日番条の集落を一回りすれば、四国遍路をしたことになる。1830(文政13)年にコレラが流行し、以来弘法大師信仰が始まったといわれる。タケノコや高野豆腐、ご飯などの御膳と色とりどりの花が供えられ、華やかだ。…

NPO法人奈良まほろばソムリエの会が毎週木曜日、毎日新聞奈良版に連載している「ディスカバー!奈良」で、同会の柏尾信尚さんがこの話を取り上げていた。タイトルは「写し霊場の集落 大和郡山市番条町のお大師さん」。では、全文を紹介する。

阿弥陀院(同町)

弘法大師のご縁日の4月21日、大和郡山市の番条町では、ちょうど88軒の家があった江戸時代の終わりごろに始まったと伝わる「88カ所霊場巡り」の風習が今も続いています。この日は民家が札所となり、朝から各家庭にまつられている弘法大師のお像を家の外に移し、壇を造り厨子(ずし)を置き、ご開帳します。お像の前にはお膳が据えられ、皮つきのタケノコやシイタケ、フキなどの煮物やご飯、お吸物などが供えられます。

「お接待」に欠かせない白餅やよもぎ餅も積まれ、参拝者は自由にお参りし、お餅をいただくことができます。転居する場合は、近くの家や寺に預けることになっており、集落の中の阿弥陀院(高野山真言宗)には6体の大師さまがまつられ、江戸時代から絶えることなく守り継がれています。弘法大師の写し霊場は全国各地にありますが、集落全体が霊場になっているのは珍しいそうです。

メモ 大和郡山市番条町へは近鉄筒井駅から北東へ徒歩約20分(奈良まほろばソムリエの会 柏尾信尚)。

今年(2018年)の4月21日は、ちょうど土曜日である。陽春の休日、数珠を携えてお参りするのも良いだろう。柏尾さん、良い情報をありがとうございました!

※トップ写真は、門の外でご開帳されたお大師さま(大和郡山市番条町)

この話は鹿谷勲さんにお聞きしたことがある。鹿谷さんの「やまと民俗への招待」(毎日新聞奈良版 2016.5.11付) によると、

4月21日、大和郡山市中心街から南約2キロにある番条(ばんじょう)の集落を訪れた。この日は年に一度の「お大師さん」の日で、南北に長い80戸ほどの各家が、普段は仏壇などにおまつりしてある弘法大師の像を、厨子(ずし)とともに家の入り口の門屋などに飾って拝めるようにする。

集落の北の方から始まり、南端の家が八十八番札所になり、この日番条の集落を一回りすれば、四国遍路をしたことになる。1830(文政13)年にコレラが流行し、以来弘法大師信仰が始まったといわれる。タケノコや高野豆腐、ご飯などの御膳と色とりどりの花が供えられ、華やかだ。…

NPO法人奈良まほろばソムリエの会が毎週木曜日、毎日新聞奈良版に連載している「ディスカバー!奈良」で、同会の柏尾信尚さんがこの話を取り上げていた。タイトルは「写し霊場の集落 大和郡山市番条町のお大師さん」。では、全文を紹介する。

阿弥陀院(同町)

弘法大師のご縁日の4月21日、大和郡山市の番条町では、ちょうど88軒の家があった江戸時代の終わりごろに始まったと伝わる「88カ所霊場巡り」の風習が今も続いています。この日は民家が札所となり、朝から各家庭にまつられている弘法大師のお像を家の外に移し、壇を造り厨子(ずし)を置き、ご開帳します。お像の前にはお膳が据えられ、皮つきのタケノコやシイタケ、フキなどの煮物やご飯、お吸物などが供えられます。

「お接待」に欠かせない白餅やよもぎ餅も積まれ、参拝者は自由にお参りし、お餅をいただくことができます。転居する場合は、近くの家や寺に預けることになっており、集落の中の阿弥陀院(高野山真言宗)には6体の大師さまがまつられ、江戸時代から絶えることなく守り継がれています。弘法大師の写し霊場は全国各地にありますが、集落全体が霊場になっているのは珍しいそうです。

メモ 大和郡山市番条町へは近鉄筒井駅から北東へ徒歩約20分(奈良まほろばソムリエの会 柏尾信尚)。

今年(2018年)の4月21日は、ちょうど土曜日である。陽春の休日、数珠を携えてお参りするのも良いだろう。柏尾さん、良い情報をありがとうございました!