ゴールデンウィーク中の奈良新聞(2023.5.6付)に、〈県内のサクラに危機 特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」早期発見が鍵〉という大きな記事が1面および3面に出ていた。漢字で書けば「首赤艶髪切」となる。リード文は、

※これら2枚の写真は、奈良新聞の記事サイト(2023.5.6付)から拝借した

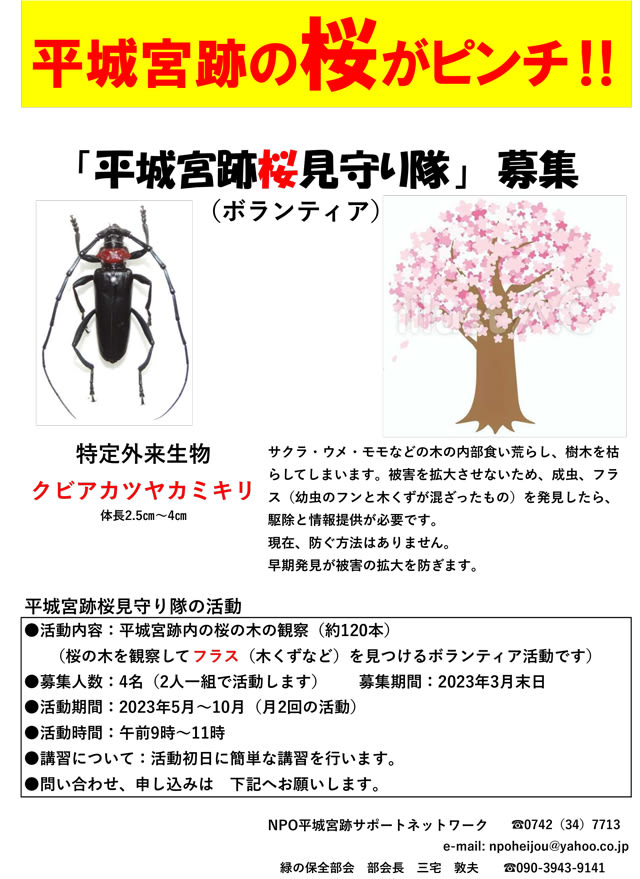

春を象徴する花として愛されてきたサクラに危機が迫りつつある。近年、特定外来生物の昆虫クビアカツヤカミキリ(クビアカ)によるサクラの被害が増加。現在のところ完全な防御策はなく、一度被害が広がると手の打ちようがないという。被害拡大を防ぐには早期発見、早期防除が欠かせない。被害の報告事例が増えている奈良県内でも、サクラを守る取り組みが本格化している。

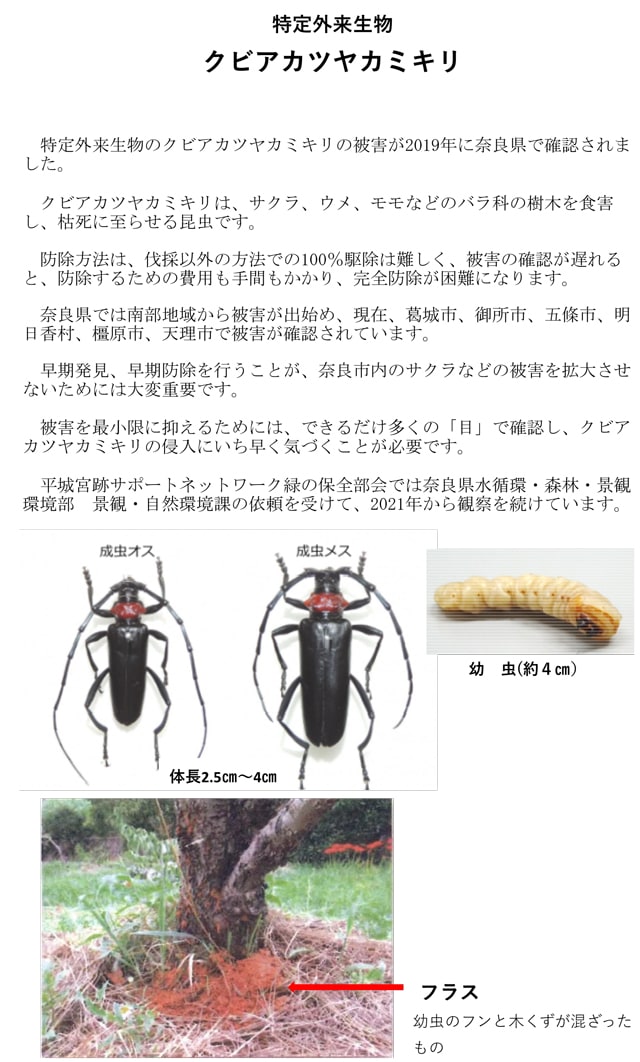

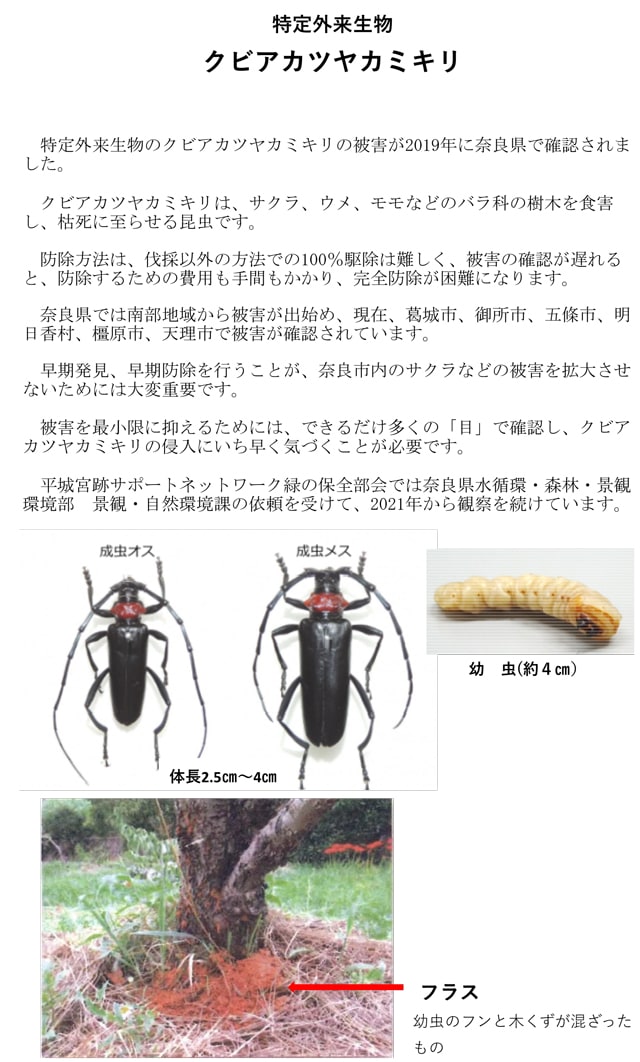

根元に見えるのが「フラス」

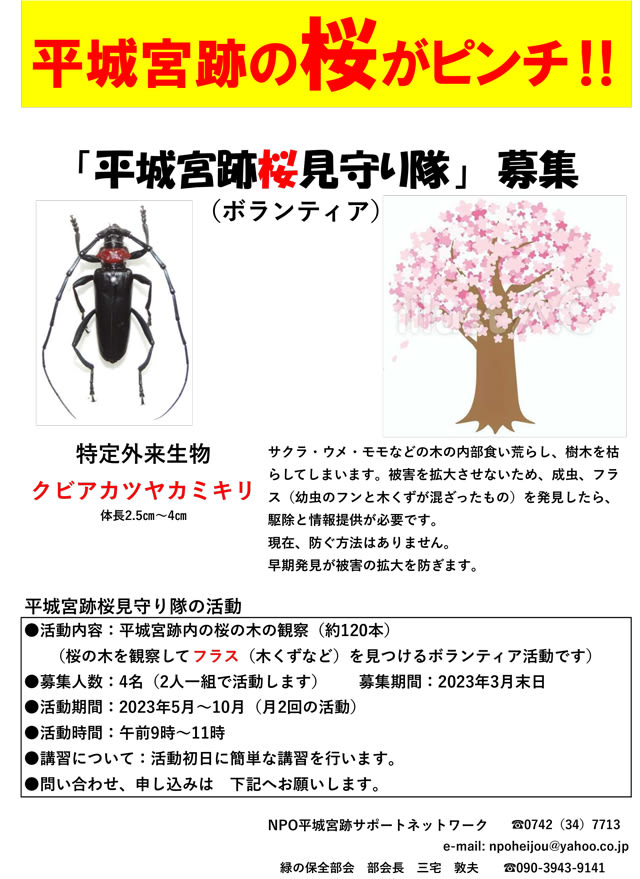

記事内容は、末尾の画像をご覧いただきたい。この話を私は、NPO法人「平城宮跡サポートネットワーク」の公式HPで見ていた(=末尾のチラシ)。同法人は、「平城宮跡桜見守り隊」(ボランティア)を組織して、被害を受けた桜の早期発見に努めている。とにかく木の根元のフラス(木くずと糞が混じったもの)を見つけ、薬剤を散布したり、成虫を踏みつぶすなどの対策を講じなければならない。

県内では2022年度に、北西部の21市町村で612本の被害木が見つかっている。幸い吉野山ではまだ見つかっていないようだが、飛び火すれば大変なことになる。皆さんも散歩のときなどにフラスを見つけられたら、成虫は踏みつぶした上で、市役所・町村役場へお知らせください!

※これら2枚の写真は、奈良新聞の記事サイト(2023.5.6付)から拝借した

春を象徴する花として愛されてきたサクラに危機が迫りつつある。近年、特定外来生物の昆虫クビアカツヤカミキリ(クビアカ)によるサクラの被害が増加。現在のところ完全な防御策はなく、一度被害が広がると手の打ちようがないという。被害拡大を防ぐには早期発見、早期防除が欠かせない。被害の報告事例が増えている奈良県内でも、サクラを守る取り組みが本格化している。

根元に見えるのが「フラス」

記事内容は、末尾の画像をご覧いただきたい。この話を私は、NPO法人「平城宮跡サポートネットワーク」の公式HPで見ていた(=末尾のチラシ)。同法人は、「平城宮跡桜見守り隊」(ボランティア)を組織して、被害を受けた桜の早期発見に努めている。とにかく木の根元のフラス(木くずと糞が混じったもの)を見つけ、薬剤を散布したり、成虫を踏みつぶすなどの対策を講じなければならない。

県内では2022年度に、北西部の21市町村で612本の被害木が見つかっている。幸い吉野山ではまだ見つかっていないようだが、飛び火すれば大変なことになる。皆さんも散歩のときなどにフラスを見つけられたら、成虫は踏みつぶした上で、市役所・町村役場へお知らせください!