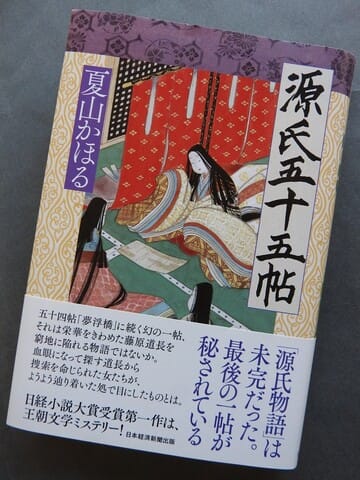

■ 昨日(25日)読んだ『源氏五十五帖』夏山かほる(日本経済新聞出版2021年)には次のような件がでてくる。

**老婆の手には、白い饅頭のようなものが山盛りにあった。賢子は一目見るなり声を上げた。

「まあ、白くて丸いこと。まるであなたのお顔(かんばせ)のようではありませぬか」

「そういえばそうですわねえ」

更級は、賢子の失礼な物言いにも素直に頷いた。

「お焼きと申すものですぞ。これを上がってずくを出しなされ」

「ずく?」

「ここらの言葉で、根気、気力の意であろうかの」**(137頁)

お焼きという食べ物の名前と「ずく」という方言を知る閲覧者は、信濃国のどこかで交わされている会話だと分かるだろう。

しばらく前にこの小説をI君から紹介された。源氏を読んでいるようだけれど、こんな小説もあるよ、と。

本の帯にあるように源氏物語には五十四帖「夢浮橋」に続く五十五帖があるとされ、藤原道長からこの幻の帖を探し出すように命じられた女性たちの物語。その女性というのが上掲した下りに出ている更級と賢子(けんし)。更科は菅原孝標の娘で「夜半の寝覚」と作者ではないかと言われている。それから賢子は紫式部の娘。

源氏物語の幻の五十五帖は信濃国にあるようだ、という情報を得たふたりは都から遠路そして難路を信濃国に向かう。信濃国のどこにあるのか・・・。善光寺には無かった。

紫式部のライバル、そうあの女性が信濃国に暮らしていて五十五帖を保管していた。それは一体どんな内容の物語だったのか・・・。

奇想天外だと思わないでもないこのミステリー、結末を知りたくて一気読みした。物語の終盤、五十五帖に書かれた内容とそれに対する彼女たち(他にも関係者がいるが敢えて明かさないでおく)の対応が読者をハラハラドキドキさせる。「えっ、そんなことして大丈夫かな」

作者の夏山かほるさんは九州大学大学院で源氏物語など、古典文学を研究した方。