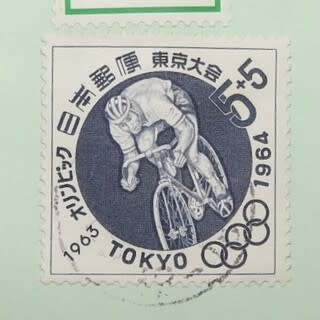

■ しばらく前にKさんから送られてきた封書には3枚の切手が貼られていた。そのうちの1枚は1964年の東京オリンピックの切手。1963年、60年前に発行された切手だが、もちろん今でも使える。

60円と20円の切手は1981年の発行。60年切手には東京国際切手展記念と表記されている。20年切手はお年玉切手。

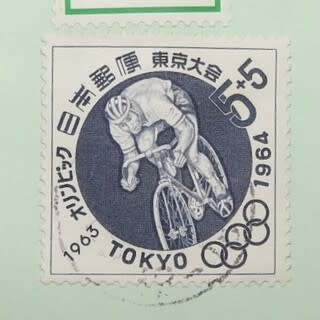

■ しばらく前にKさんから送られてきた封書には3枚の切手が貼られていた。そのうちの1枚は1964年の東京オリンピックの切手。1963年、60年前に発行された切手だが、もちろん今でも使える。

60円と20円の切手は1981年の発行。60年切手には東京国際切手展記念と表記されている。20年切手はお年玉切手。

■ 諏訪信仰について書かれた『諏訪の神さまが気になるの』北沢房子(信濃毎日新聞社2020年1月初版、2021年11月6刷)を買い求めて読んだ。

諏訪の古からの歴史、民俗などに関する論考が収録されたディープな内容の「スワニミズム」という本が「大麦小麦」の書棚にあって、それを藤田さんから紹介されたことがきっかけだった。

『諏訪の神さまが気になるの』の副題に「古文書でひもとく諏訪信仰のはるかな旅」とあるが、この本には古事記の神話に出てくる神さまたちが活躍するよりはるか昔から諏訪にいた神さまの信仰から、今日に至るまで連綿と続く諏訪信仰について、一般読者でも親しみやすく読みやすいような文章で綴られている。

諏訪信仰にどのような人たちがどのように関わってきたのか、古文書を読み解き、論考している。祭祀者と為政者、宗教権力と政治権力の争い。

一度通読しただけでは到底頭に入らない諏訪信仰の歴史・・・。我が劣化脳を嘆いても始まらない。

諏訪大社の祭神・建御名方神(タケミナカタノカミ)は因幡の白兎でよく知られる大国主神と沼河比売(ヌナカワヒメ)の間に生まれた。大国主神が夜中に沼河比売の家の前で求婚の歌を延々と歌い、沼河比売がそれに応えてやはり延々と歌を返す。沼河比売が大国主神を家に迎え入れたのは次の日の夜だった、ということが古事記に出て来ていたかと。

建御名方神の母神・沼河比売は茅野の御座石神社に鎮まったということが、この本に書かれている。知らなかった・・・、今度お詣りしよう。それから、建築にしか注目していなかった茅野市神長官守矢史料館(設計:藤森照信さん)の展示品もきちんと見たい。神長という神職は言うまでもなく諏訪信仰に大いに関わっているわけだが、具体的なことはこの本を読むまで何も知らなかった。

「大麦小麦」に何回か行って、「スワニミズム」という本(5巻あったかな)を読みたい。諏訪信仰の世界に沼るつもりはないけれど・・・。

■ 19日(日)に茅野市米沢地区で初めてヤグ活した。「大麦小麦」の藤田さんがSNSで紹介していたこの地区の火の見櫓を見て、ヤグ活しようと思った。

「大麦小麦」外観

午前中ヤグ活、遅めの昼食を済ませて「大麦小麦」へ。店から望遠した2基の火の見櫓。もう1基見ることが出来るようだが、この日は確認できなっかった。居心地が良いので長居をしてしまい、店を出た時、5時を過ぎていた・・・。