■ 前稿に続き、新潮文庫の漱石作品のカバーデザインについて。

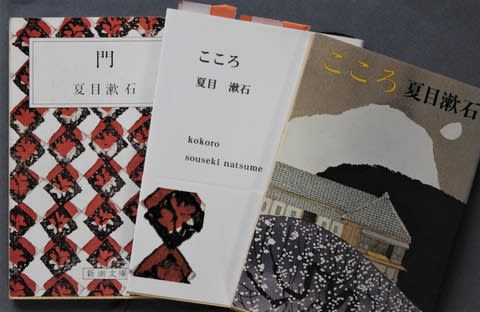

『門』のデザインが好みだが、すべてそのデザインの文庫本がそろっているわけではなく、別のデザインのものも何冊かあると前稿に書いた。

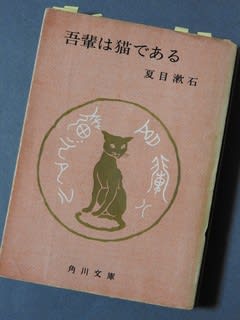

書棚に並ぶ文庫本を確認すると、大半は『門』のデザインで、違うのは『三四郎』『それから』『こころ』だけだった。もっと多いと思っていた。理由は分からないが2冊ある『吾輩は猫である』は共に角川文庫だ。

それから『坊ちゃん』が無いことに気がついた。これを機に買い求めて再読してみよう。この歳であの作品を読んでどんな感想をもつだろう。

ところで『三四郎』と『それから』『こころ』のカバーの絵は共に安野光雅の作品。個人的な感想にすぎないが『三四郎』の絵からは通俗的な作品をイメージしてしまう。漱石作品のもつ雰囲気にそぐわないように思うがどうだろう。角川文庫の『吾輩は猫である』(右)は私の好み。

早速今月から実行するつもり。

早速今月から実行するつもり。 320

320 320

320 ①

① ②

② ③

③ ④

④

写真1

写真1 写真2

写真2 写真3

写真3 写真4

写真4