360

360

■ 松本清張の『砂の器』を光文社のカッパ・ノベルス版で読むのは中学生の時以来。何年ぶりだろう、いや何十年ぶりだろう・・・。2段組、細かい活字の500頁。この本の奥付を見ると昭和36年7月5日初版発行、8月1日26版発行となっている。たった1カ月でこれだけ版を重ねているのはすごいとしか言いようがない。当時僕が読んだ本はこのカバーデザインと同じだったかもしれない。記憶も記録もないが。

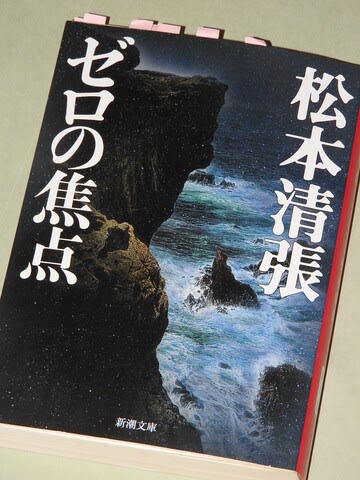

『ゼロの焦点』の雑誌「宝石」への連載終了が1960年の1月、『砂の器』の読売新聞夕刊への連載開始が1960年の5月(*1)。『砂の器』は『ゼロの焦点』と同じテーマで、その応用編ともいえる。ストーリーが複雑になりボリュームもかなり増している。

この小説では今西という警視庁の捜査課の中年刑事が蒲田警察署の吉村という若い刑事と事件の謎を解いていく。映画では今西刑事を丹波哲郎が、吉村刑事を森田健作が演じていたから、読んでいてもふたりがイメージに浮かぶ。ちなみに重要人物の和賀英良という音楽家(小説と映画では設定が違う)を映画では加藤 剛が演じ、彼のフィアンセの田所佐知子を山口果林が演じていた。

松本清張の小説には列車を使った旅がよく出てくる。『点と線』の「東京駅の4分間」は有名だが、『ゼロの焦点』にもこの『砂の器』にも列車の旅が出てくる。時は昭和30年代、まだ新幹線が無い時代だから、旅も時間がかかり(*2)夜行列車もよく登場する。

『ゼロの焦点』では結婚直後、列車で金沢に向かった夫が行方不明になってしまうことから奧さんが事件の謎を解き始め、『砂の器』は蒲田駅の操車場で死体が発見されるところから事件の謎解きが始まる。

清張は書斎で地図や時刻表を眺めて空想の旅に出かけることがよくあったのかもしれない。

『砂の器』については読了後にまた書きたい。

**亀嵩の駅が見えて、道は線路に接着した。半鐘を吊った火の見櫓が見えた。**(187頁) 『砂の器』にも火の見櫓が出てくる。

*1『松本清張の残像』藤井康栄(文春文庫)巻末の年譜

*2 上野金沢間が夜行で10時間という時代

420

420

360

360

360

360

480

480 360

360

480

480 360

360