(普門寺)

普門寺

野球大会二日目は、もちろん最初から勝ち抜く見込みもなく、朝からレンタカーを借りて淡路島をドライブする計画であった。JR明石駅でレンタカーを調達すると、明石海峡大橋を経て島に渡る。

田村平一郎忠親碑

従五位田村平一郎忠親之墓

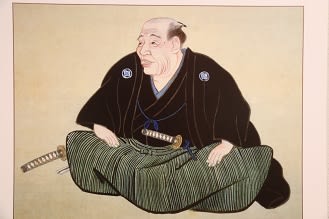

普門寺の田村平一郎の顕彰碑と墓である。

田村平一郎は、文政六年(1823)の生まれ。父は酒造業を営む田村平五郎。つとに尊攘の志を抱き、安政年間藩主蜂須賀斉裕が、領民中より銃火の心得のある者を選んで、猟師隊を組織した時、率先して同志を募り一隊を編成して自ら隊長となり、ついに隊士三千人を得た。世子蜂須賀茂韶が淡路に立ち寄った際、三条実美に上書して、淡路防護の必要性を述べ、世子を総督に推戴し、農兵を率いてこれに当たらせることを建議した。当時、藤本鉄石、松本謙三郎ら志士が淡路に往来する者が多く、平一郎と肝胆相照らすところがあった。文久三年(1863)八月、大和天誅組義挙に平一郎も加わろうとし、密かに小厨子に父母の位牌を納め、これを携えて戦場に赴かんとしたが、突如洲本奉行所に捕えられ投獄された。五年間の獄中生活の後、慶応四年(1868)三月、赦されて出獄したが、囚中病にかかり、明治四年(1871)、四十九歳にて没した。

(レトロ体験村)

岡田鴨里先生誕生之宅址

砂川家

儒者岡田鴨里(僑)の生家は、淡路市王子の砂川家である。父は庄屋を務める砂川佐一郎で、文化三年(1806)、その四男に生まれた。のち三原郡榎列字掃守(かもり)の岡田氏を継いで岡田鴨里と名乗った。

砂川家は往時の姿をとどめており、少し前までレトロ体験村という名称で公開されていたが、現在はどうやら閉鎖中である。縄が張ってあり敷地内に立ち入ることはできない。建物も手入れされないまま放置されているが、何とか維持保存してもらいたいものである。

普門寺

野球大会二日目は、もちろん最初から勝ち抜く見込みもなく、朝からレンタカーを借りて淡路島をドライブする計画であった。JR明石駅でレンタカーを調達すると、明石海峡大橋を経て島に渡る。

田村平一郎忠親碑

従五位田村平一郎忠親之墓

普門寺の田村平一郎の顕彰碑と墓である。

田村平一郎は、文政六年(1823)の生まれ。父は酒造業を営む田村平五郎。つとに尊攘の志を抱き、安政年間藩主蜂須賀斉裕が、領民中より銃火の心得のある者を選んで、猟師隊を組織した時、率先して同志を募り一隊を編成して自ら隊長となり、ついに隊士三千人を得た。世子蜂須賀茂韶が淡路に立ち寄った際、三条実美に上書して、淡路防護の必要性を述べ、世子を総督に推戴し、農兵を率いてこれに当たらせることを建議した。当時、藤本鉄石、松本謙三郎ら志士が淡路に往来する者が多く、平一郎と肝胆相照らすところがあった。文久三年(1863)八月、大和天誅組義挙に平一郎も加わろうとし、密かに小厨子に父母の位牌を納め、これを携えて戦場に赴かんとしたが、突如洲本奉行所に捕えられ投獄された。五年間の獄中生活の後、慶応四年(1868)三月、赦されて出獄したが、囚中病にかかり、明治四年(1871)、四十九歳にて没した。

(レトロ体験村)

岡田鴨里先生誕生之宅址

砂川家

儒者岡田鴨里(僑)の生家は、淡路市王子の砂川家である。父は庄屋を務める砂川佐一郎で、文化三年(1806)、その四男に生まれた。のち三原郡榎列字掃守(かもり)の岡田氏を継いで岡田鴨里と名乗った。

砂川家は往時の姿をとどめており、少し前までレトロ体験村という名称で公開されていたが、現在はどうやら閉鎖中である。縄が張ってあり敷地内に立ち入ることはできない。建物も手入れされないまま放置されているが、何とか維持保存してもらいたいものである。