(天満橋ニュースカイハイツ)

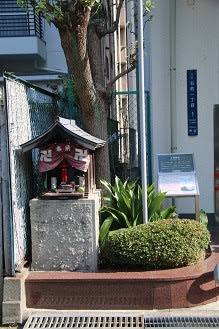

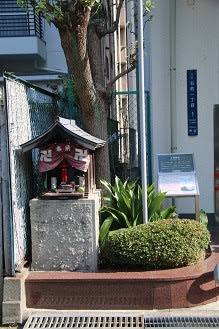

三橋楼

三橋楼は、淀川にかかる難波橋、天神橋、天満橋の難波三大橋を見下ろす景勝地にあった料理旅館で、幕末には高級料理屋として知られた。

明治八年(1875)一月八日には、この料亭で大久保利通と木戸孝允との間で十時間にわたる会談が行われた。この時点で両者合意には至らなかったが、これが三権分立と明治政府の立憲体制に向けての方針を決めた大阪会議(同年二月十一日開催)に向けて、最初の意見交換の場となった。

明治十五年(1882)、三橋楼の敷地、建物は日本ハリストス正教会の所有となり、明治末年にはビザンチン様式の聖堂が建設された。昭和二十年(1945)の空襲で焼失し、吹田市に移転している。

(追手門学院)

追手門学院は、その前身を大阪楷行社附属小学校といい、明治二十一年(1888)、薩摩出身の高島鞆之助が「国家有為の人材の育成」を目指して、大阪偕行社(陸軍将校の倶楽部)と在阪の財界人の支援を受けて設立された学校である。明治三十三年(1900)の小学校令、明治四十年(1907)の同令改正に対応して、小学校規則を変更し、私立小学校施行規則に即した学校教育を行った。この規則改正以降、将校倶楽部を母体としながら、軍人の子弟の占める割合は非常に少なくなった。大正四年(1915)当時の学報によれば、財界、法曹界、医学関係者子弟等が八割以上を占めるに至っている。終戦直後の昭和二十二年(1947)、大手前学園小学部、同中学部が設立され、同年十一月には追手門学院に改称された。

今年(平成三十年(2018))、創立三十年を迎えることになる。

追手門学院

大阪偕行社附属小学校跡地

本当は、学校内にある高島鞆之助像の写真を撮りたかったのだが、警備員の厳しい目に退散を余儀なくされた。

(大阪市合同庁舎)

東町奉行所址

大阪は幕府の直轄地であり、老中支配の大阪町奉行が、警察・司法・行政の任にあたった。東西に奉行所がおかれ、一か月交替で執務したといわれる。西町奉行所は、現在の本町マイドーム大阪周辺にあったとされる。

三橋楼

三橋楼は、淀川にかかる難波橋、天神橋、天満橋の難波三大橋を見下ろす景勝地にあった料理旅館で、幕末には高級料理屋として知られた。

明治八年(1875)一月八日には、この料亭で大久保利通と木戸孝允との間で十時間にわたる会談が行われた。この時点で両者合意には至らなかったが、これが三権分立と明治政府の立憲体制に向けての方針を決めた大阪会議(同年二月十一日開催)に向けて、最初の意見交換の場となった。

明治十五年(1882)、三橋楼の敷地、建物は日本ハリストス正教会の所有となり、明治末年にはビザンチン様式の聖堂が建設された。昭和二十年(1945)の空襲で焼失し、吹田市に移転している。

(追手門学院)

追手門学院は、その前身を大阪楷行社附属小学校といい、明治二十一年(1888)、薩摩出身の高島鞆之助が「国家有為の人材の育成」を目指して、大阪偕行社(陸軍将校の倶楽部)と在阪の財界人の支援を受けて設立された学校である。明治三十三年(1900)の小学校令、明治四十年(1907)の同令改正に対応して、小学校規則を変更し、私立小学校施行規則に即した学校教育を行った。この規則改正以降、将校倶楽部を母体としながら、軍人の子弟の占める割合は非常に少なくなった。大正四年(1915)当時の学報によれば、財界、法曹界、医学関係者子弟等が八割以上を占めるに至っている。終戦直後の昭和二十二年(1947)、大手前学園小学部、同中学部が設立され、同年十一月には追手門学院に改称された。

今年(平成三十年(2018))、創立三十年を迎えることになる。

追手門学院

大阪偕行社附属小学校跡地

本当は、学校内にある高島鞆之助像の写真を撮りたかったのだが、警備員の厳しい目に退散を余儀なくされた。

(大阪市合同庁舎)

東町奉行所址

大阪は幕府の直轄地であり、老中支配の大阪町奉行が、警察・司法・行政の任にあたった。東西に奉行所がおかれ、一か月交替で執務したといわれる。西町奉行所は、現在の本町マイドーム大阪周辺にあったとされる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます