このブログではいろいろな方々に随筆や小説や紀行文などを寄稿して頂いています。

今日は馬場駿さんという小説家から寄せられた「朴(ほお)の葉の落ちるころ」という短編小説をご紹介いたします。

馬場駿さんの出版歴は、平成18年『小説太田道灌』、平成24年『夢の海』、平成26年『孤往記』などがあります。伊東市にお住まいで「岩礁」という文学会のお世話を長年されている方です。

それでは馬場駿の文学の世界をお楽しみ下さい。

===馬場駿著、「朴(ほお)の葉の落ちるころ」===

あらすじ

六十七歳の田原雄三に二百キロ離れた里山に独り住む七十六歳の兄真一から頼みがあるから来てくれと連絡が入る。山荘に着くと、両目が緑内障に罹っている兄が、失明したら自死をするので後を頼むという。田舎の医療の実態を知らされ困惑した雄三は介護施設を調べ、頼りになる五十四歳の姪万里子と共に再び里山へ向かう。二人は真一が僅かに残っている視野を維持し少しでも全盲の危機が先に延びるようにと苦慮するうち、手術を望まないのは心の問題だと気がつく。生まれてこの方独りで生きてきた兄の矜持がそうさせるのだとも。衰弱している長姉にも手紙での説得を依頼し、人に支えられる日々の意義を伝える。ようやく大学病院での手術を受けた真一。雄三は一連の自らの動きの中で自分の老後を検証する形になった。それは生きるとは何かということだった。退院した真一と雄三、万里子は里山で、春に真一の喜寿を祝う話で盛り上がった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

目の前に深い滴るような緑がある。光が木々の間を縫って苔むした岩や、群れた篠竹や、生い茂った雑草の上に降り注いでいる。耳の存在を疑うほど静かだった。

頼みたいことがあるから来てほしいと、里山に独り住む兄の田原真一から電子メールが入ったのは二日前だった。

私はアルバイト先に身内の容態が悪いからと頼み込んでシフトを外してもらい、押っ取り刀で二百キロあまりの道をやって来たが、まさか不安が的中するとは思わなかった。

「葬式代を渡すから預かってくれ。誰もここまで来ないかもしれないけどな、それはそれでいい。死んだらただの骨の粉だ、誰が来てくれたか確認もできないけど式は出してくれ、密葬でいい。坊主はいらないから、宗教は信じてないし」

相続が開始すると、銀行その他の口座は相続人が確定するまで閉じられてしまう。遺族に立て替えさせるわけにもいかないと、兄は大まじめで現金が入った封筒を寄こし、それを皮切りに自分の死後に実行してほしいことを並べ始めたのだった。

「治らないにしても、まだずっと先のことじゃないの?」

「いや、もうほとんど見えない。覚悟は決めた」

兄はそう言うと、私の隣に腰を掛けて医者通いの経緯を話し始めた。断片的には聞いたことがあるが、詳しい事情は初めてだった。

十年ほど前に左目の視野が狭くなったと感じて、田舎にしては大きい病院に行き診察を受けた。結果は所見無しで、気のせいかとそのままにして数年が経ったころ、やはり変だと再び診察を受け、重症化した緑内障と診断された。通院をして目薬と服用薬で治療を続けたが、症状は好転せず、そうこうしているうちに右目の視野狭窄も始まった。医者は大きな病院へ行って手術をしなければ無理だと言ってくる。ところが効果を聞くと「治らない」と応える。治りもしない手術で親類や他人に迷惑はかけられないと同じ治療を続けてきたのだが、ここにきて、左目はほぼ失明、右目の視野も四分の一以下にまで狭まり、さらに進行は速まっているという。

兄の全盲は、もうすぐそこまで来ていたのだ。

「この里山に住んで全盲かさぁ」と私はうなった。生活が不可能だからだ。

「だから心配するな、覚悟はできてる」

兄が私の肩を叩くようにして立ち上がった。

「もう、白い装束も刃物も用意をしたよ」

七十六歳の小柄な男が、それでも胸を張って小さく笑ってみせた。

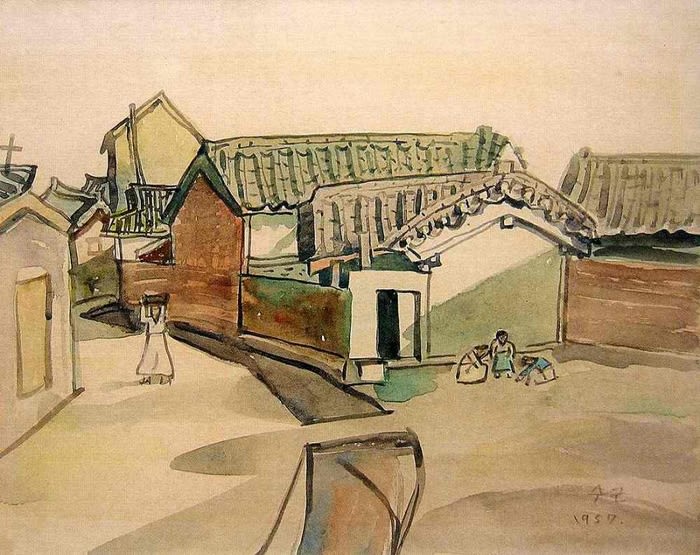

「ここを買ってから、もう四十年になるかな、あの頃はこんなに長く生きられるとは思ってなかったよ。当時小さかった朴の木な、もう高さ三十メートルだぜ雄三」

幹が数本に分かれてはいるが特大の葉を茂らせて朴は、ゆったりとしていた。

兄は本気で言っている。強がってみせて同情を買うような性格ではないのだ。

現地では何も言えなかった。言い合いをしてはそれきりになる。できる何かを探してからじっくり話そう。そう思ったのだ。

帰宅するとすぐインターネットで全盲の老人介護施設の有無を調べ出した。まず全国的な連絡組織が見つかり、その質問欄からメールをしたところ、兄の山荘がある県内に二つの公的施設があるとの回答を得た。施設にアクセスしてみると各種の費用も入居者の収入によって決まり、負担ゼロ円の場合もあるという。正直なところ灯りが見えたようでホッとした。

ホームページを読み進めていて「うん?」と息を止めた。地域の福祉課からの申請によるとあったのだ。申し込みを直接には受け付けていない。当然だなとは思ったが困った。兄の話では、地域の福祉課とはうまくいっていない。

兄は目と心臓の治療のために往復で25キロほどの起伏の激しい道を自転車で通院していた。心臓の方は内科でワルファリンなどの処方をしてもらう必要があったようだ。通院ルートには薄暗いトンネルが二つもある。路線バスの連絡は無く、病院の送迎コースにも入っていなかったので、やむを得ずにとった手段だった。車の免許は数年前に返納している。自転車はアシスト付きにして体への負担を減らしたが、目のアシストは無い。体のすぐ脇を通る車は恐怖でしかなかったという。ブログ仲間の声援もあって幾度となく福祉課に相談はしたらしい。答えは、自転車に乗って自力で遠くまで通院できる人は障害者ではない、現段階では福祉の対象者ではない、というものだった。

全盲にならなければ保護されないのか。苦痛を伴おうが自力で動けることが却ってハンデキャップになるという理屈に兄は憤ったという。

「いっしょに住もうとしてる? わたしは無理だと思う」

妻の佳子がパソコンを覗きこむようにして言った。

「ああ、確かにいっぱい居る親族の中で、あそこで暮らせるのは俺だけだ」

もう三十五年以上も前になるが、今よりもっと不便で山荘も小さかった状態で、たった一人で一年半も居たことがあるのだ。

「離婚すればだけどな」と、言いかけて止めた。かといって夫婦が別れて暮らし、二重生活ができるほどの経済的な余裕もない。それに、十年近く続いた単身赴任を終え、老夫婦二人だけの日々を取り戻してから、まだ二年しか経っていないのだ。私一人が山に入れば、家庭は壊れ短時日で形を失うだろう。

「いい施設にはいれるといいね、お義兄(にい)さん」と妻は、私がひっこめた台詞を推測したのか、表情を強張らせてから机のそばを離れた。

資料を刷るプリンタが時々ためらうように止まるのは何かを察してだろうか。

ひと月ほど経ってから、今度は五十四歳になる姪の万里子を伴って里山に行き、兄と二日間を過ごした。万里子は数年前に母親の美穂を末期癌で亡くし、同じ年に父親の徳雄を心筋梗塞で失った。年老いて病気がちだった両親の面倒を見続けた経験が彼女の心を強くしている。またごく最近、姪自身も急性疾患で生死の境をさまよったあげくに、医療の力で助かっている。入院、介護、見舞いのノウハウにも詳しい。

山荘では万里子が掃除と炊事、私が力仕事と草刈りを担当して、食事のたびに二人で全盲施設に入ることを視野に説得をしようと試みた。幼児の頃の姪の話や亡き姉美穂の話では笑い声も絶えなかったが、肝心な説得は不首尾に終わった。

「年老いて全盲になって、人の世話で生きて、何ができるんだ、そういう余生にいったい何があるんだ?」

その一言に、返す言葉が無かった。立場を交換してみた場合私自身も、老いて視力を失って生き続ける意味を容易には見いだせない。そういう自分に説得が可能なわけがない。たぶん姪も同じだったのではないか。

時折襲ってくる沈黙が息苦しかった。生きるとは何か、現実的なかたちで、それが問われているからだ。

「何にもできずに死なれちゃう俺たちの気持ちも考えてくれよ」と、もう少しで口にするところだった。でもそれは、できなかった。「じぁあ、どうする」と言われたら先が見えてこないからだ。人の生き甲斐など他者が創りだせるものではない。

結局、突然失明に近い状態になったときの手当てを予めしておく支援を約束することで話がついた。当初の「援助は要らない」からみれば、一歩前進ではあった。この中途半端な決着でも、全盲でも生きるという大前提が隠されてはいる。

「ほんとに死んじゃうのかなぁ」と帰りの車の中で姪が言った。

「ああ、俺達には想像もできない人生を送ってきた人だからね。武士みたいなところがある。言ったとおりにすると思うよ」

「真一叔父さん、可哀想」

「それは違うな…彼に合う想いは哀れみじゃなくて尊敬だよ。小さい頃からずっと独りぼっちを貫いて、過ち一つ犯さず、晩年のボケ始めたおふくろを里山で一人介護した。自力で建てた山荘に三十年も居てボケもせず狂いもしない。七十六にもなるのにビルダーも使わずソースでホームページを創るしブログも続けてる」

「ほんとだ。雄三叔父さんの言うとおりだ。失礼しました」

「そういう人だから心配なんだよ、有言実行の人だからこそ」

なぜか私と姪は、一緒に大きく息を吐いた。

「でもね、もしかしたら自分のことなんか誰も気にしていない、自分が死んでも誰も困らない、哀しまない。そんなふうに想ってるからじゃないかなあ」

「さすがだ、それだよ突破口は」

「死ぬな」と言うから否定するのだ。もともと死は誰にでも訪れるし、誰が先かすら分らない。死を決意させた全盲という事態の到来を先へ延ばす努力をしようと、兄にアプローチするべきだったのだ。手術すれば完治はしないとしても、失明を先送りすることはできる。まさに思考の落とし穴だった。兄を、心を動かすには「生きていてほしい」という周囲の、数多くの人の「想い」が要るのだ。

いや、気付かずにではあっても三人とも、そこに向かっていたかもしれない。もっともそれは全盲に近づく今冬への対策ではあったが。

家族割りで契約をして携帯電話を渡し、新しい電子レンジを寝室に入れるべく購入する。さらに狭い空間を動くだけで緊急時に食事が可能なように保存食品の送付を繰り返す。私が籠っていた頃は郵便を含め何一つ配達されなかったが、宅配すら可能ないまは事情が違うのだ。私と姪はすでに昨夜、役割分担を決めていた。

兄もこれには応じて、二人に経費を手渡してくれている。人に迷惑をかけない。実はそれが、彼の人生の一貫した姿勢だったのだ。

「万里子、とにかく手術をする気になってもらおうよ」

私はハンドルを摑む手に力を入れて言った。

「いつまで見えてるの、目。何か言ってた? 真一叔父さん」

「庭の朴の木見ただろ、あの葉っぱが落ちて木が丸裸になるころだろうって。冬支度どころか、もう時間が無いんだ。いまも相当症状がひどいらしい。何とかしないと」

「うん、今度行くの、いつごろになる?」

「一か月後、だな。呼ばれたらもっと前になるけど。その間にいろいろやってみる」

運転中の前方注視の目でも、助手席の姪が大きくうなずくのは見えた。

私の視界は、とりあえずだがまだ広そうだ。

亡父田原源蔵は比較的若くして脳卒中で他界し、亡母峰子は長男真一に看取られて臨終を迎えた。七十五歳、脳軟化症寸前で且つ肺線維症だった。兄弟姉妹は五人だが、次女の美穂が死んでいるので八十六の勝子、真一、七十一の多恵、六十七の私雄三の順になる。あらためて書き出してみると皆高齢者で、盲目になった真一を傍に置いて生活をカヴァーできる環境下にいるものは一人もいない。年齢だけではない。勝子は全身が衰弱してほとんどベッドで横になっている生活、多恵は糖尿を患い骨粗鬆症でもある。最も若い私でさえ、軽めとはいえ喘息と糖尿の患者なのだ。

「ねえ、お義兄さんとこ行って用事が続いたら何日間か連続で泊まってきていいよ。目がそんなじゃ心細いと思うのよ。山での滞在費、わたし出すからさ。うちのおばあちゃんの時も援助してもらったし」

机でメモをしている私の肩に触れて妻が言った。

そう言えば、九十九で他界した妻の母親は、認知症に加え二十数年にわたる要介護生活を送っていた。自分も含め、名状し難い輪の中で大勢が生きている。そう思った。

「ありがと、そういうときは頼む」と応えながら私は、一計を案じていた。

長姉の勝子は最高齢だが、今年の年賀状を読み、頭は確かだと判っている。

「佳子、便箋持ってるか、それと封筒」

「あるけど百均だよ、ぺらぺらの」

「十分十分、どうせ宛て先は身内だ」

勝子は中学を卒業しないうちに親に奉公に出され、波瀾万丈の人生を送った女で、世間知に長け、文字も文章も綺麗だった。

『お変わりありませんか。ご無沙汰をしています。じつは姉貴にお願いがあってお便りしました。兄貴が両目とも緑内障で全盲になるかもしれず、いまは独り死を見つめています…』と、私はペンを走らせた。

弟の私では無理だが、姉なら兄の気持ちを傷つけずに助言できるのではないか。そう思ったのだ。

三日と空けずに速達で返信がきた。読んで確認した後で私から兄に送るようにとしたためてあった。

『真一さん、掛け値なしのご無沙汰でした。里山の生活が長いようですけど、心お元気でお過ごしでしょうか。まだ伺ったことが無いところですが、夜はどこまでも暗く静かで、陽の指す昼でさえ小鳥の声ぐらいしか聞こえてこないんでしょうね。私にはとてものことできないひとりぽっちの生活です。

雄三に聞きましたが、両目の失明が近づいている由、心中お察し申し上げます。緑内障の手術はしても治らないと諦めて自死まで考えているそうですね。親族間の付き合いまで捨てて自分の生活優先で閉じこもってしまったおまえが何を言うかと真一さんは思うかもしれませんが、わたしは間違っていました。年老いて、わずかな蓄えしか無い身で田原の家を背負えなくなり、独り離れて皆に迷惑がかからないようにと、周囲を救ったつもりでした。非力な者同士でも甘えたり甘えられたりの輪の中で、あれやこれやと心配しあい、お節介をしあいながら残りの人生を過ごす。そういうほうが人間らしい老後かもしれないのにね。

真一さん、手を差し伸べられたら片意地を張らずに甘えてあげる優しさも大事にしてください。わたしにはできませんでした。あなたは最期まで、そういう輪の中に居続けてくださいな。

老いた命の引き取り手は、急がなくても必ず来てくれるのですから。勝子』

文の中で何度も兄の名前を呼んでいるのは姉の深慮だ。

読み終わってすぐに涙が出てきた。親族の冠婚葬祭にも親睦の会合にも出ず、電話連絡にも応じない。反応があるのはハガキや手紙だけ。みずから閉じこもった長姉の寂しさが伝わってきたのだ。

私はどうするのだろう。節約を重ね、削ぎ落としを重ねて初めて成立する老後の生活。そうであれば、姉や兄のようにかたくなに自分の生き様を貫くしかないのではないか。むしろそれが年寄りの礼儀とさえ思えてくる。

貧しさの阿弥陀引きが辿り着く先は、一つしかないのではとも。

「勝ちゃん、元気そうだな。自分で投函したのかな」

姉の手紙を読み終えて、兄が顔を上げた。

「いや、あの娘(こ)かもな。いまも一緒に暮らしてるらしいから。いやこれ、想像」

私は勧められた三百五十CCの缶ビールを手にして苦笑いをした。いい加減な推測を口にして恥じたのだ。

「ありがと、いろいろと」と兄はなぜか深呼吸をして、「雄三、俺がなぜここに場違いなほど大きい山荘を造ったか分るよな、いまだに未完成だけど」と唐突に言った。

「おふくろの供養墓も建てて、親族が集まれる場所にってことだったよね」

呼びかけたのだが、兄弟姉妹はそれぞれ生活が苦しかったらしく結局分担金は集まらなかったと兄は言った。むろん私も出せなかった。

「できたらでいいんだけど、志だけは引き継いでくれないかな。地震とか津波とか大災害の時に、運よく生きてたらここは、とりあえず住む場所にもなるしな」

自分が危機状態のときに、ほかの親族のことを考えている。正直なところ驚いた。

「分った。兄貴の想いが伝わるように広い意味での始末と引継ぎはするよ。でも俺が兄貴の後になるとは限らないよ、なにしろ車運転して生活してるし」

「確かに。俺が先の場合だけだよ、あの世から出てきてまでとは言わない」

長めの沈黙が起こった。「死」の一文字を消そうとするための時間だと感じた。

十月初旬でまだ薪ストーブを焚くのは早いと思ったのだが、日暮れとともに冷えるので弱めながらも火を絶やさないようにしていた。私は立ち上がってストーブをのぞきこみ、炎の赤を顔に受けてから言った。

「明日すぐに医者の紹介状もらえるのかな、あの診療所行ってさ」

「ああ、大学病院へ行けって毎回言ってるくらいだから、どっちかっていうと厄介払い、待ってました、だと思うよ」

「とにかく失明するのを先に延ばすための手術ってことでさ」

「ああ、手術はするよ。悪いけど車の運転、頼む」

一度診療所の眼科診察室を視た。医療器具がほとんど無かった。巡回してくる医師も週に一回程度か。おそらく処方箋を書くのが主な任務なのではないか。それでも法制上、大学病院で診察や手術を受けるには担当医師の紹介状が要るのだ。

「俺は誰とも一緒に住まないから」

「えっ」と、兄の唐突な台詞に私は目を瞬かせた。

「病気のおふくろと一緒にここで生活して確信したよ。介護で共倒れになる」

言葉の裏に、迷いの中に居る私への配慮があると感じた。

前回一度会った福祉課の担当者が小声で私に言ったものだ、「一緒に住んであげるわけにはいかないんですか」と。

「無理なんです」と答えた私に、一瞬目をそばだてた課員。

「離婚しなくちゃ来られないしね。かみさんにはここの生活は無理だから。かといって二重生活も無理。要するにうちは二人とも行くところも帰るところも無いんだ」

私は兄に向かって言いながら、過日の福祉課員にも応えていた。

「俺は大丈夫だよ。だいいち独りになってここに来れば結局いまの俺と同じになる」

兄は、少し黒ずんできた目の周りをこすりながらうなずいた。

「それにしても処方された点眼剤で目が変になるって何なんだ」と兄。

点眼で目の周りに色素沈着することがあることは家庭用の医学の本で知った。何とかという緑内障の、その薬の名は憶えていない。

「雄三、万里子が送ってきた食品の中にツマミになそうなものあったぞ」

「もういいよビールは、一缶で」

私は大きな音を立ててストーブに薪をくべ、座布団の上に戻った。

「そうそう多恵から携帯に電話がかかってきた。万里子から聞いたって言ってな」と兄が、溶けて短くなった歯を見せて笑った。

体調がすぐれないらしく自分の近況報告に二十分以上もかけたらしい。

「最後にお大事にって言うからお前だろそれはって大笑いしてやったよ」

「いいとここあるじゃん、小姉(ちいねえ)も」

「ああ」と兄は微笑しながら天井を見上げた。

万里子はしっかり自分の考えで動いてくれていた。それが嬉しかった。

大学病院五階にある面会室の窓から周辺の景色を見ていた。

右目の緑内障と白内障の手術が五人の医師によってすでに行われている。

静かだった。たまたまなのか、誰も室内に居ない。

この日は、紹介状を得て兄と共に来院し検査・診察を済ませた日から丁度一と月後にあたる。最初は手術室のあるフロアで待っていたのだが、姪の万里子が来て病棟で迷うのではないかという心配があった。手術は二時間かかると予想したので、フロアを外して待つ余裕は十分にあった。

前回私は手術担当の一人になった若い女医に聞いてみた。視覚という五感の一つが失われたとき、他の四つの感覚がそれを補う働きをするのかと。

「高齢ですから無理です。五感全てが劣化しているわけですから」

笑顔が綺麗な人なのに、回答は小気味いいほど辛辣だった。

万里子は手術開始後三十分の段階で待合室に着いた。立ち会うというよりは、当日姿を見せることに意義がある。そう考えての今日の見舞いだという。

「え、白内障も同時に手術しちゃうの、すごい」

女医によれば、緑内障は眼球の圧力を保っている眼房水という水がたまりすぎて圧力が上がり視神経をつぶしてしまう病気、白内障は眼の水晶体が濁ってみえなくなってしまう病気、同時に手術しても何ら問題はないという。

「てことはね、視野が狭くなったことだけじゃなくて水晶体の濁りもあっていっそう真一叔父さんは見えにくかったのよね。きょうの手術で、視野を現状維持にして白内障が治れば、ずっとよく見えるようになるわけだ」

その通りだと思いたい。そのうえで眼圧の管理を続けていれば里山での生活は何とか担保できるのだ。それこそ先が見えてくる。

「よし、そうとなればこれ少し食べません?」と姪はバッグからおにぎりを出した。さらには、目ざとく自動販売機を見つけ、ペットボトルのお茶を二つ買ってくる手際の良さだ。梅干しとおかか入りだと言うから確かにおいしそうではある。

「朝食べてなくて、用事済ませてすぐ電車に飛び乗ったからおなか空いちゃって」

さすが病院通いのベテラン、胆が据わっていて明るい。

どちらかというと最悪の場合を想定しがちな私は、胸のつかえが落ちていくのを感じた。

二種類の手術は、一時間五十分をかけて無事に終わった。

山荘の薪ストーブの周りは、兄と私だけの時と違って、明るい笑いに包まれた。

術後に入院していた間に、左目の眼圧を下げる手術もしたという。左目の失明は大学病院で確認されたが、視力の有無如何にかかわらず高すぎる眼圧は好ましくないのだという。

「で、どうなの手術の結果右目の方」と万里子があらためて聞いた。

退院の日に私も同じ質問をしたが、まだ成果が明確になっていないときで、兄も「どうかな」と首を傾げていた。

「よく見えるよ、四分の一の視野でも。パソコンのネット情報、小さめの字でもしっかり判読できる」

「よかったね。やっぱり大病院は違うわ、これでこの冬も元気で越えられるし」

「ああ。雪が積もったりするから、雄三もいいよ、春まで来なくても」

「じゃあ何かあったらすぐに携帯で電話して」

景色のいいところは生活が厳しい。免許を返納して車と言う足を捨て、さらには視力をほとんど失った七十六歳の独り暮らしの老人にはさらに辛いものがある。

兄が結婚も子どもも諦めて、その分の資金で購入した五百坪を超える広すぎるほどの山林・原野、しかし今目の前に居るのは、「起きて半畳、寝て一畳」の老人だ。七年後の私とて心の居場所は同じ広さだろう。兄が見つめた死の底にあったものを想った。自分が育てたものはあるのか。掘り下げた人生の深さはどうか。築き上げたもの、いま引き継ぐに足るものはあるのか。否定的に評価すれば生きる意味は消える。

いまはそんなことなど考えずに、すべてを笑い飛ばし時に任せたくなる私がいる。

「ねえ、来年春の叔父さんの誕生日に喜寿のお祝いをしようよ」

突然こぼれんばかりの笑顔で万里子が言った。

顔を見合わせて、目を瞬かせている老人が二人。

「祝いごとなんて一回もしてもらったことない、照れくさいこと止めてくれよ」

そう言う兄の顔が少しく嬉しそうにほころんでいた。

「初めてならなおさらやりましょう。だって危険も病気もいっぱいあるのに七十七までずっと頑張って生きてきたんだもの」

精一杯に過ごしてきた過去へのご褒美、たしかに必要かもしれない。

ふと目を移すと、締め切ったサッシのガラス戸の向こうに、すべての葉を落とした丸裸の朴の木が居て、深い秋の風に揺れていた。

(終り)