そろそろ日も暮れかかってきたので、飛行石探し4000万年の時空の旅も終わりにします。

酒を飲みながら、空っぽの頭を絞ってブログ書いていれば疲れますな。

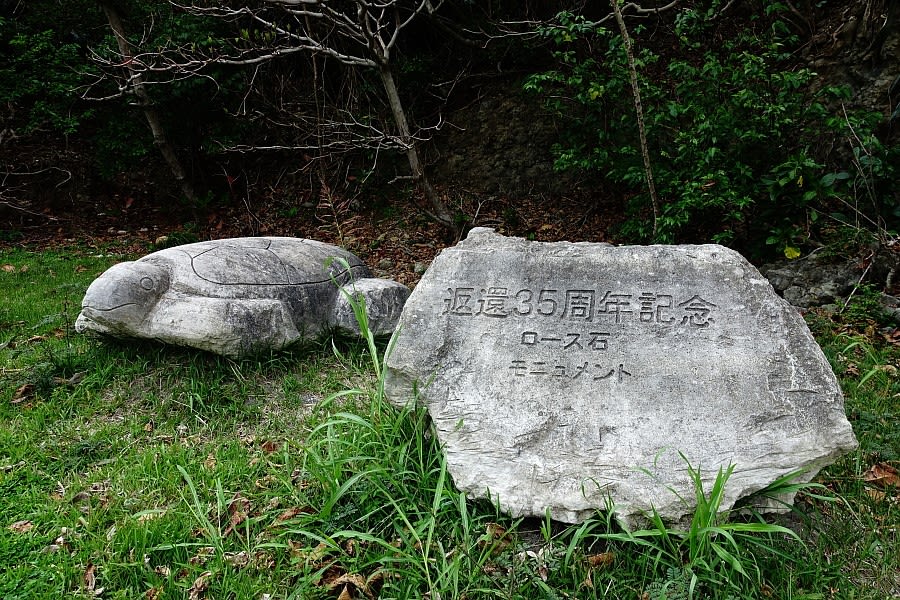

結局母島でも飛行石は見つからなかったが、かわりにロース石が有った。

ロース石とは、大部分が有孔虫の殻から構成される石灰質砂岩、耐火性に優れ

加工しやすいため(亀なんかも作れちゃう)建材として利用された。

母島沖港近く、月ヶ岡神社の地下には小規模ながら鍾乳洞がある。

ここの石灰岩は、含まれる有孔虫化石から4020万年~3850万年前の

リーフ(礁湖・ラグーン)の堆積物と考えられる。

現在の小笠原諸島には、裾礁も堡礁も環礁もない、もっと暖かかった時代の堆積物だろう。

父島の南西端にある南島、これ全てサンゴ礁堆積物の石灰岩。

これも有孔虫化石から、3400万年~2700万年前の堆積物と考えられている。

このとうり造礁サンゴの化石も含まれていましたよ。

小笠原諸島を乗せたフイリピン海プレートは、年間約5cmの速度で北上していた。

現在は太平洋プレートに押され、北西方向への移動だが、この辺のメカニズムは不明。

4000万年では2000kmの北上、現在北緯27度に有る小笠原諸島は北緯9度付近に有ったことになる。

熱帯に生息していた貨幣石や有孔虫の化石、厚いサンゴ礁堆積物の存在を説明できる。

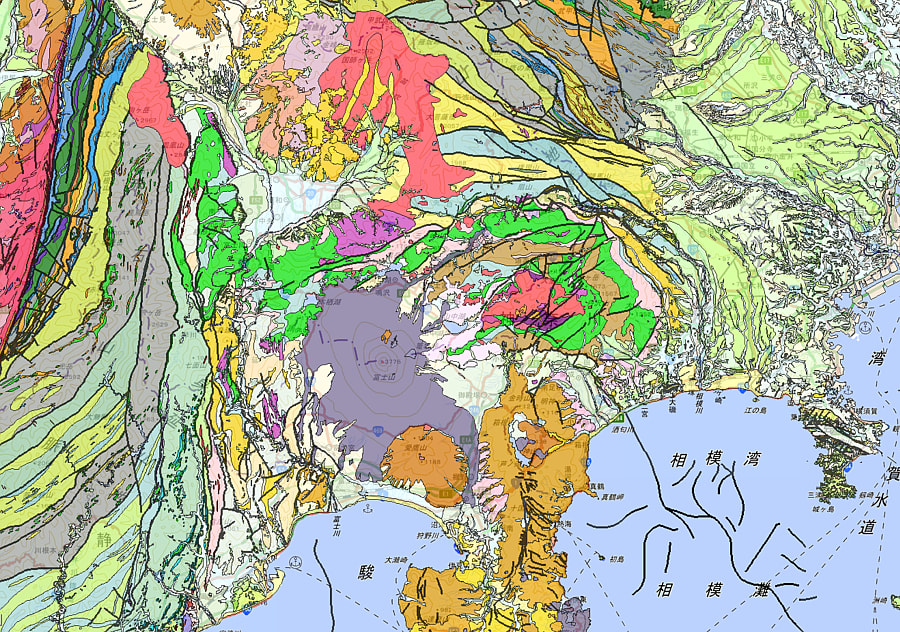

フイリピン海プレート火山フロントの海洋島が北上していることは、日本本土でも見ることが出来る。

丹沢山地の地層が弧を描いて分布している。

もともと海洋島であった伊豆半島が北上し、本州にめり込んだため押されてこの様になった。

飛行石が有れば東京までの1000kmなんぞは一っ飛びで帰れるのだが、

しかたがないのでまた24時間船に揺られて帰ります。