■犬山城は不思議が多い

歴史研究というものは大まかな流れを除けばほとんど手つかずの分野ばかりなのだと散策するたびに思うのです。

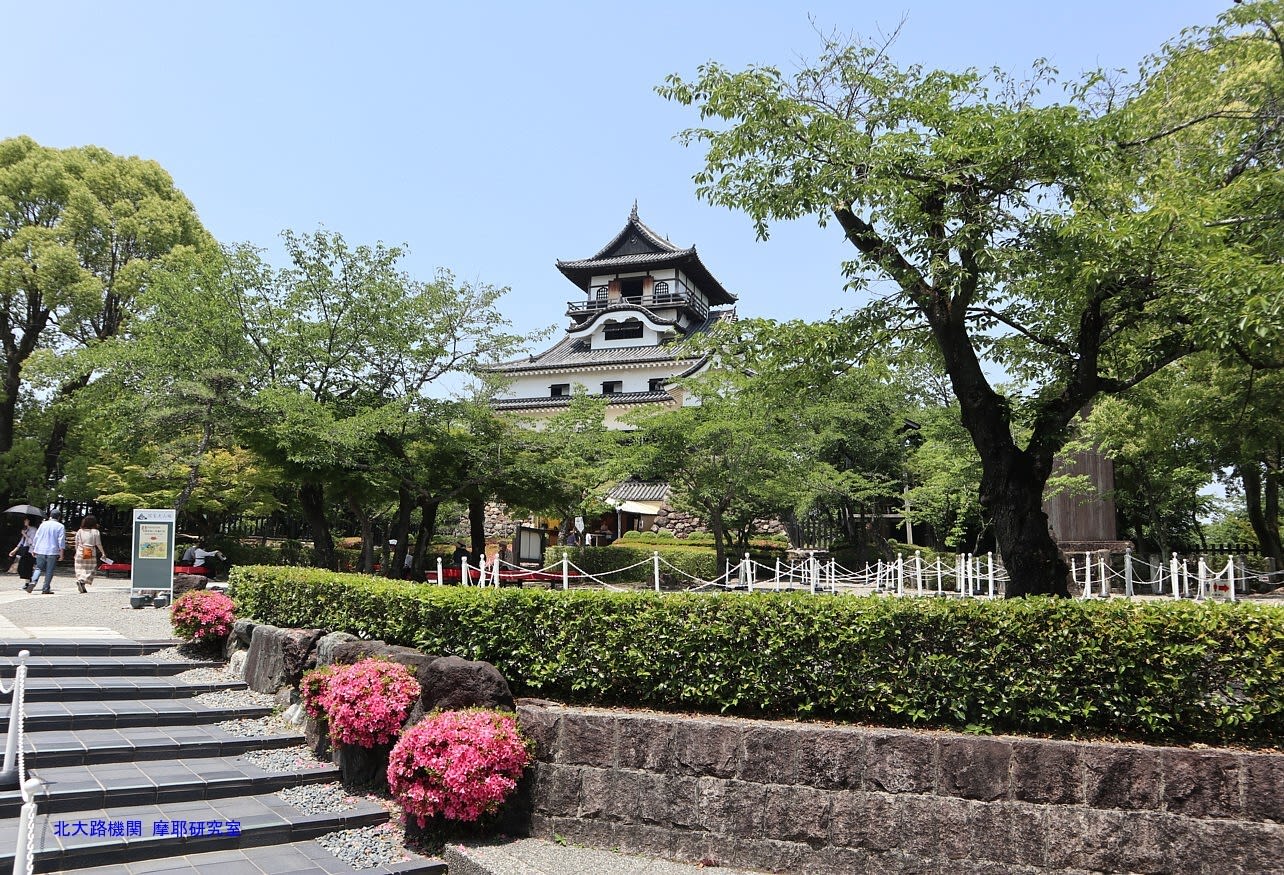

犬山城は不思議が多い、先ず城郭には定型があるのだけれども天守閣形状がほかの城郭とは個性を放っていて、いかにも付け足したような三層目の形状から長らく第三層は後年建設、と言われ続けていた訳でして、そして地下は二階に渡るのですけれど。

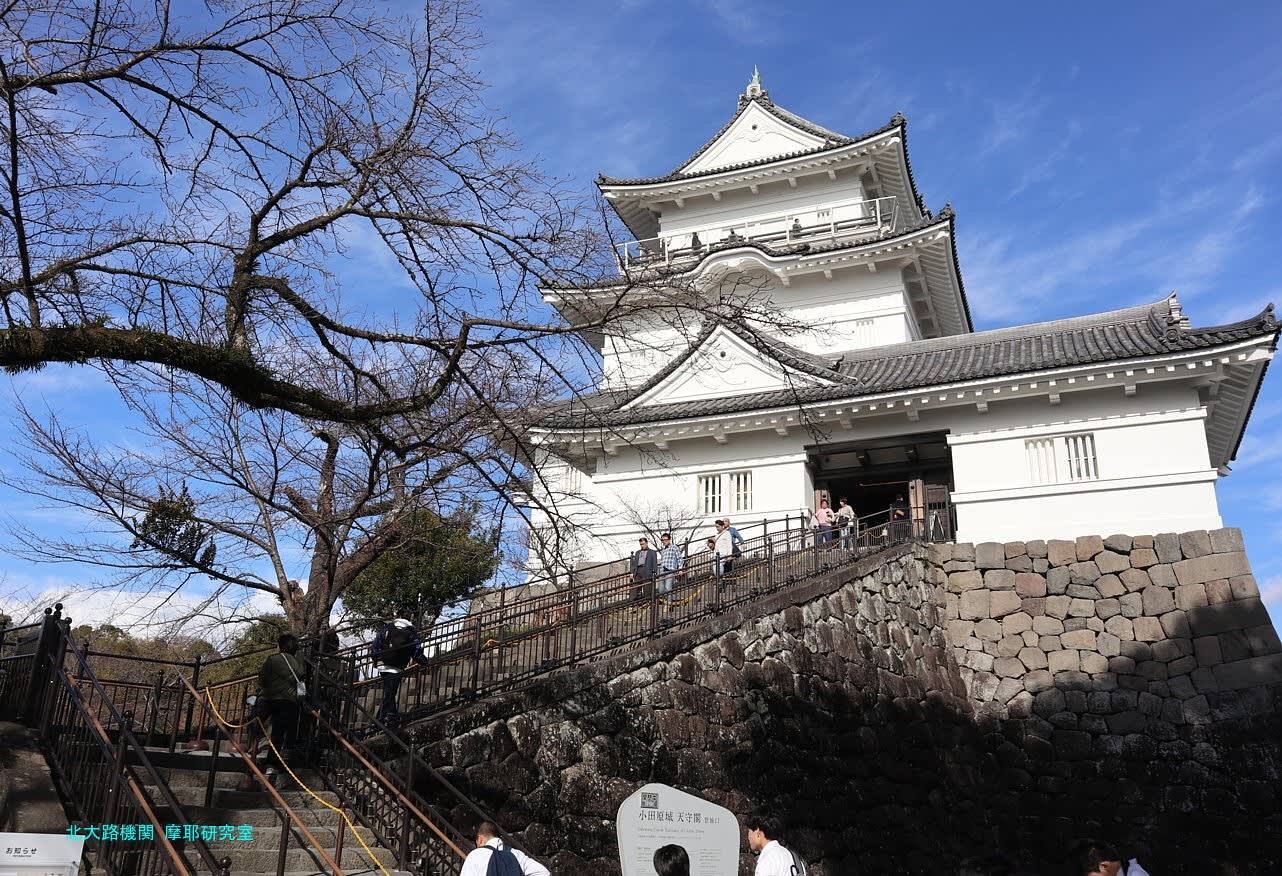

天守閣造営は1590年頃であるという事が年輪年代法によりほぼ確実となった為、この城郭の造営は織田信長の子織田信雄の時代に行われていたことがほぼ判明します、それは同時に従来節で一定の支持を集めていた慶長年間説を覆した訳なのですが。

織田信雄の時代に造営されるとともに、これは小田原城攻めと北条氏滅亡の後の転封を拒んだことで織田氏が改易されたことで、中途から豊臣氏が造営に加わることとなり、特殊ともいえる外見を有する事となった実情と矛盾しなくなるということになる。

関ケ原戦役、重要なのはこの犬山城は慶長年間造営という説を支持するならば関ケ原戦役の直前あたりに造営されていたこととなるのですが、故にこの前提は素早い城郭機能の構築、野戦築城とまではいかないが、速度を求められたゆえの二層まで先行説に。

天正年間造営が部材から判明した事で、ゆっくりと、ではないものの通常の工事手順を踏んで造営していた、という事に納得がいく合理性が生まれた構図です。そして成瀬氏の治世下、天下泰平の江戸時代に入り唐破風など意匠を豊とする余裕に繋がるわけで。

犬山城、現存天守閣という単語はあるのですが、先ず、仕方ないのだけれども天守閣の未現存している事例が多く、たとえば大名屋敷、行政中枢といえる江戸時代の機能など完全にのこす城郭はというと、江戸城、宮城ともいう、ここくらいなのかなあ。

大名屋敷で現存しているのは二条城のみ、戦争おそるべし、という訳では無く戊辰戦争も西南戦争も太平洋戦争も大変ではあったけれども、破却された時点で明治政府の破綻状態にあった国庫を補填するべく建材として解体され売却されたというのが現実で。

城郭はこう、考えてみると完全な形で残っている方が無理というものです、けれども犬山城は、此処も確かに多くが破壊されてしまっているのですけれども、天守閣と共に本丸黒門だけは残っていますので、ここから天守閣に向かう際の風情はいまもそのまま。

本丸黒門、ただしかし昔犬山城そのものの黒門があったのですが、こちらは大手道、天守閣に向かう長い坂道の途中に礎石だけがのこっているのみという。明治初期に撮影された犬山城の写真には木曽川河畔にいくつかの櫓が映っているのですが現存しない。

丑寅櫓と水の手櫓という、木曽川に向けた櫓、なにしろ後堅固という木曽川を防衛線とした段丘上の城郭ですので、逆に木曽川から攻められるのを警戒していた防衛施設が必要だったわけだ、けれども写真で記録された時代の櫓もやはり現存しないのですね。

観光地として見上げます天守閣は、大きくてすっごい、という単純な感想で収斂してゆくのかもしれませんが、史跡としての城郭を思い起こすには、城郭の現状を見るに相応の資料とともにある程度の想像力が必要になるのだなあと実感してしまう訳です。

文化財、当時はこうした概念が無かった故に不要な建物として破壊してしまった、と思いつつ、しかし現代日本でも昭和時代の貴重な建物が単純に破壊されている様子を見ますと、22世紀の西大路機関あたりで批判されていそうな気が、するのですよね。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

歴史研究というものは大まかな流れを除けばほとんど手つかずの分野ばかりなのだと散策するたびに思うのです。

犬山城は不思議が多い、先ず城郭には定型があるのだけれども天守閣形状がほかの城郭とは個性を放っていて、いかにも付け足したような三層目の形状から長らく第三層は後年建設、と言われ続けていた訳でして、そして地下は二階に渡るのですけれど。

天守閣造営は1590年頃であるという事が年輪年代法によりほぼ確実となった為、この城郭の造営は織田信長の子織田信雄の時代に行われていたことがほぼ判明します、それは同時に従来節で一定の支持を集めていた慶長年間説を覆した訳なのですが。

織田信雄の時代に造営されるとともに、これは小田原城攻めと北条氏滅亡の後の転封を拒んだことで織田氏が改易されたことで、中途から豊臣氏が造営に加わることとなり、特殊ともいえる外見を有する事となった実情と矛盾しなくなるということになる。

関ケ原戦役、重要なのはこの犬山城は慶長年間造営という説を支持するならば関ケ原戦役の直前あたりに造営されていたこととなるのですが、故にこの前提は素早い城郭機能の構築、野戦築城とまではいかないが、速度を求められたゆえの二層まで先行説に。

天正年間造営が部材から判明した事で、ゆっくりと、ではないものの通常の工事手順を踏んで造営していた、という事に納得がいく合理性が生まれた構図です。そして成瀬氏の治世下、天下泰平の江戸時代に入り唐破風など意匠を豊とする余裕に繋がるわけで。

犬山城、現存天守閣という単語はあるのですが、先ず、仕方ないのだけれども天守閣の未現存している事例が多く、たとえば大名屋敷、行政中枢といえる江戸時代の機能など完全にのこす城郭はというと、江戸城、宮城ともいう、ここくらいなのかなあ。

大名屋敷で現存しているのは二条城のみ、戦争おそるべし、という訳では無く戊辰戦争も西南戦争も太平洋戦争も大変ではあったけれども、破却された時点で明治政府の破綻状態にあった国庫を補填するべく建材として解体され売却されたというのが現実で。

城郭はこう、考えてみると完全な形で残っている方が無理というものです、けれども犬山城は、此処も確かに多くが破壊されてしまっているのですけれども、天守閣と共に本丸黒門だけは残っていますので、ここから天守閣に向かう際の風情はいまもそのまま。

本丸黒門、ただしかし昔犬山城そのものの黒門があったのですが、こちらは大手道、天守閣に向かう長い坂道の途中に礎石だけがのこっているのみという。明治初期に撮影された犬山城の写真には木曽川河畔にいくつかの櫓が映っているのですが現存しない。

丑寅櫓と水の手櫓という、木曽川に向けた櫓、なにしろ後堅固という木曽川を防衛線とした段丘上の城郭ですので、逆に木曽川から攻められるのを警戒していた防衛施設が必要だったわけだ、けれども写真で記録された時代の櫓もやはり現存しないのですね。

観光地として見上げます天守閣は、大きくてすっごい、という単純な感想で収斂してゆくのかもしれませんが、史跡としての城郭を思い起こすには、城郭の現状を見るに相応の資料とともにある程度の想像力が必要になるのだなあと実感してしまう訳です。

文化財、当時はこうした概念が無かった故に不要な建物として破壊してしまった、と思いつつ、しかし現代日本でも昭和時代の貴重な建物が単純に破壊されている様子を見ますと、22世紀の西大路機関あたりで批判されていそうな気が、するのですよね。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)