(東京都世田谷区用賀)

戦国時代末期、北条氏臣であった飯田図書によって創建された真言宗の寺院である。昭和21年(1946)山号が実相山から、用賀の地名由来とされるヨガの漢字を当て、瑜伽山と改められている。

(愛知県宝飯郡一宮町金沢字池川 2005年8月2日)

付近が金沢という地名になる前、隣接する小池や婆々池同様文化十一年(1814)に築造された溜池である。一宮町旧八名郡内では最大であり、灌漑(かんがい:供給)面積は8ha,満水面積11.5m3,貯水量,29.0m3,堤高7.0m,堤長80mである。牟呂用水が通水するまでは、旧養父村の貴重な水源であった。

(神奈川県鎌倉市大町)

釈迦堂の由来は、嘉禄元年(1225)北条泰時が父義時の菩提を弔うために釈迦如来を祀る「大蔵御堂」を切通近くに建てたことによる。二階堂と大町、名越を短絡で結び、断面には、「日月やぐら:日輪月輪を壁に刻んだ納骨堂」と、唐糸やぐらがある。唐糸は、源頼朝の従兄弟である木曽義仲の臣手塚光盛の娘であり、琵琶と琴の名手である唐糸を鎌倉に送り込んで頼朝の様子を探った。唐糸は、頼朝が義仲を討とうとしていることを知ると、頼朝を暗殺しようとした。然し、頼朝に感ずかれ、釈迦堂のやぐらに幽閉された。

(天台宗大蔵山杉本寺 神奈川県鎌倉市二階堂)

天平六年(734)行基開山と伝わる杉本寺は、鎌倉最古の寺とされる。本尊である三体の十一面観音は、行基作と、仁寿元年(851)円仁作、寛和二年(95)源信作と伝わり、文治五年(1189)の火災の難も逃れているという。「吾妻鏡」には、焼失した寺の修理料を源頼朝が寄進したとある。また、門前を馬に乗ったまま横切ると落馬したことから、建長寺祖の蘭溪道隆が自分の袈裟を観音の顔に掛け覆うと落馬しなくなり、以来覆面観音と呼ばれるようになったという。

(愛知県西尾市矢曽根町 2005年6月10日)

西尾の南部低地を流れる河川である。かつて流域は湿田であったが、新家寛(にいのみひろし)によって明治時代に水路が整備され、流域は乾田となった。然し、水面が海抜0mのため大雨時の排水は悪く、度々洪水が発生し、近年防災改修が行われつつある。

(神奈川県鎌倉市岡本)

列車の車窓から白い顔が見える。昭和初期、護国観音として計画され、戦局により中断するも、戦後に曹洞宗管長や東急電鉄五島慶太らが参画する大船観音協会が設立され、RC造、高さ25mの胸像が開眼した。昭和56年(1981)曹洞宗寺院となり現在に至っている。

(池鯉鮒大明神 愛知県知立市西町神田 2005年8月28日 旧県社)

三河国二宮で延喜式神名帳に名が見える神社である。中世は知立城主永見氏が代々宮司を務めた。

国重文 多宝塔 室町時代

国重文 多宝塔 室町時代

市文化財 石橋 江戸時代

市文化財 石橋 江戸時代

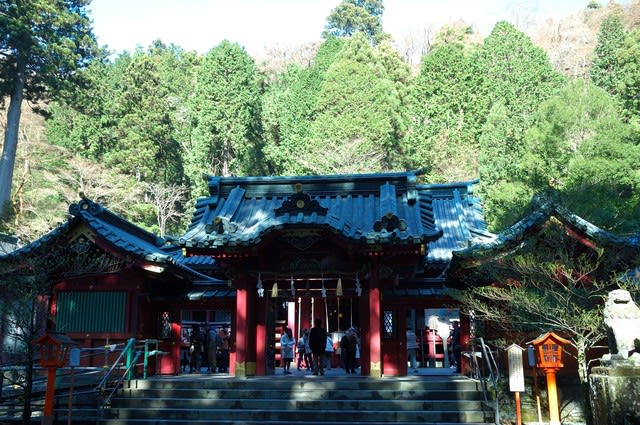

(神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 旧国幣小社)

芦ノ湖畔に鎮座する朱色の神社。孝昭天皇年間(BC475-393)箱根山駒ヶ岳(1356m)に神仙宮を創建し、神山(1438m)を神体山としたことが始まりと伝わる。天平宝字元年(757)僧万巻が箱根権現(箱根神社)を建立した。