我が国の伝統芸能である “能楽” を鑑賞してみたが、まったく素養のない私には終始チンプンカンプンであった。どこに魅力があるのか?どこに面白さがあるのか?う~ん、私にとっては難しい課題である…。

昨日(4月19日)午後、かでるホールおいて札幌能楽会が主催する「能楽鑑賞のひととき」に参加した。その動機は、これまで全く縁のなかった “能楽” っていったいどのようなもの?という、私の何でもちょっと入口を覗いてみたいという面白がり精神が会場に向かわせる動機となった。

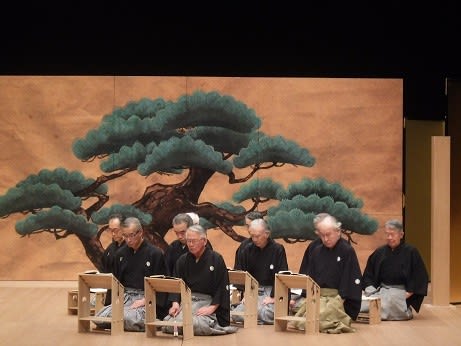

会場のかでるホールはキャパ520名と聞いているが、そこがほぼ満杯になるほどの盛況だった。会場のステージには能楽堂の屋根がない略式の舞台が用意されていた。(その舞台は下図のような形でした)

※ かでるホールに設えられた能舞台です。屋根がないだけで他は同じように設えられていたようです。

※ こちらはウェブ上から拝借した本来の能舞台の図です。

公演の出演者は全て札幌在住の方のようで、それぞれが流儀別(流派)に能楽師と呼ばれる師匠の指導のもと稽古を積み、この日の舞台に出演されていたようだ。

公演前にプログラムが渡され、そこには演目の一覧やその解説、役者名などが記されていたが、私の目を惹いたのはその “流派” の多さだった。“シテ方” の流派には「観世流」、「宝生流」、「喜多流」と三派があるようだが、その流儀を名乗る個々が所属する会が3派合計で15の会が存在している。

さらには “囃子方” にもそれぞれ小鼓、大鼓、太鼓、笛と、用いる楽器によってそれぞれ流派が異り7つの流儀が存在するといった複雑さである。

そう考えると、札幌市だけでいったいどれくらいの方が能楽に関わっているのかと思えてくるが、おそらく相当数に上るのではないだろうか?

プログラムにはそれぞれの演目の解説も載っていたが、それを見るとやはり多いのは人情噺や恋の話が目立ったが、いつの世でも変わらないということなのかもしれない。

ところが!いざ演目が始まって観ていても、その内容が一向に私には伝わってこないのだ。参考までにこの日の演目一覧を転記してみると、

◇連吟(喜多流) 「歌占」

◇仕舞(宝生流) 「大江山」

◇仕舞(観世流) 「班女」

◇太鼓連調(金春流) 「羽衣」

◇連吟(宝生流) 「箙」

※ 「箙」の演目では、地謡陣が8名も出演しました。

◇仕舞(観世流) 「松風」

◇舞囃子(喜多流)「西王母」

◇仕舞(宝生流) 「網之段」

◇仕舞 (喜多流) 「経政」

◇舞囃子(宝生流) 「野宮」

※ この演目では、シテ方の後ろに太鼓、小鼓、笛の囃子方が陣取りました。

◇半能(観世流) 「玉鬘」

※ 最後の演目だった「玉鬘」だけシテ方が面(おもて)を付けて登場しました。

解説を見てみると、それぞれの演目にはストーリー(物語)があるのだが、あの能の独特の発声法ではどれも同じように聴こえてきてしまうのだ。舞台袖には、シテ方や地謡が発する言葉が表示されているのだが、それを横目に見ながら舞台を観続けるのだがどうしてもどうしても能の世界には入っていけなかった。

能の世界って、恐ろしく難解なものなのだろうか?それとも単に私が理解する能力に欠けているだけということなのだろうか?それすらも判別がつかない“能楽”の初体験だった…。