4月1日より道内の小樽商科大学、帯広畜産大学、北見工業大学の三つの国立大学が、それぞれの教育機能は独立性を保ちつつ、経営機能の統合がなされスタートした。その発足を記念するフォーラムに参加し、関係者のお話を聴いた。

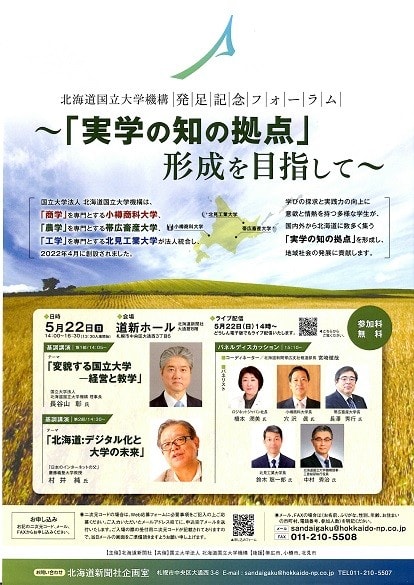

5月22日(土)午後、道新ホールにおいて「北海道国立大学機構発足記念フォーラム」が開催され参加した。フォーラムのテーマは ~「実学の知の拠点」形成を目指して~ として、内容としては二つの基調講演とパネルディスカッションからなっていた。

最初に北海道国立大学機構の初代理事長に就任した長谷山彰氏が「変貌する国立大学―経営と教学」と題して基調講演された。長谷山氏は「大学は経営と教学が車の両輪である」と強調され、これまでの国立大学には経営という発想が乏しかったと指摘した。そして今回の北海道国立大学機構の発足は経営と教学の分離が実現し、その経営のトップに長谷山氏が就任したということだと理解した。長谷山氏が言う「経営」とは、大学としての理念を明らかにして、それに則して資金、施設・設備、人材を準備することであるとし、「自主性・自立性を活かした戦略的運営」をしていきたいと抱負を述べられた。長谷山氏は昨年まで慶応義塾長を務められていて、キャリアとしては申し分のない人材だと思える。落ち着いて抱負を述べる氏の言葉から必ずしも熱意のようなものは伺えなかったことに若干の懸念を覚えたのだが、私の的外れの見方であってほしい。

続いて日本のインターネットの父とも称されている慶大教授の村井純氏が「北海道:デジタル化と大学の未来」と題して基調講演された。これは統合した三大学のキャンパスが北海道内に散在している現状の中で、大学同士の交流、あるいは共同研究に資するデジタル化の勧めを説いたのだが、デジタルに関して弱い私としては村井氏のお話を十分に咀嚼できたとは言いかねる状態なのでレポは割愛したい。

休憩を挟んで7名の登壇者が並んでパネルディスカッションが行われた。登壇者は基調講演をされたお二人に加えて、三大学の学長である小樽商科大学長の穴沢眞氏、帯広畜産大学長の長澤秀行氏、北見工業大学長の鈴木聡一郎氏、小樽商大OGでロジネットジャパン社長の橋本潤美氏、北海道国立大学機構理事であり、三菱総研執行役員の中村秀治氏の7名だった。

7氏は多岐にわたって統合のメリット、そして統合による明るい未来を語った。その中で印象に残った言葉があった。その言葉とは “実装化” という言葉だった。実装とはコンピュータ用語のようだが、平たく言えば「研究成果を社会に生かす」という意味だろう。フォーラムのテーマでも謳っている三大学は「実学の知の拠点」を目指している。ぜひともその成果が将来北海道内に還元されることを願いたい。

ただ、若干の懸念として今回のフォーラムに登場された方々は、機構の経営側の方々であったり、経営と教学の橋渡し役である学長の方々だった点である。はたして実際に研究や教育を担う教授、准教授陣などの方々が今回の統合をどう捉えているかである。今回の統合を機にこうした方々が自らの研究のチャンスととらえて、統合のメリット生かすことに積極的になっていただきたい、と部外者である私は願うのだが…。