昨日は10日ぶりほどで暖房を入れましたが、今日は一転ポカポカ天気、散歩の途中でタンポポやてふてふの姿を見つけました。

いろいろ片付けものをしていて、傘寿爺様はやや疲れ気味で、ふらふらしながら3.5㌔を歩きました。

昨日は10日ぶりほどで暖房を入れましたが、今日は一転ポカポカ天気、散歩の途中でタンポポやてふてふの姿を見つけました。

いろいろ片付けものをしていて、傘寿爺様はやや疲れ気味で、ふらふらしながら3.5㌔を歩きました。

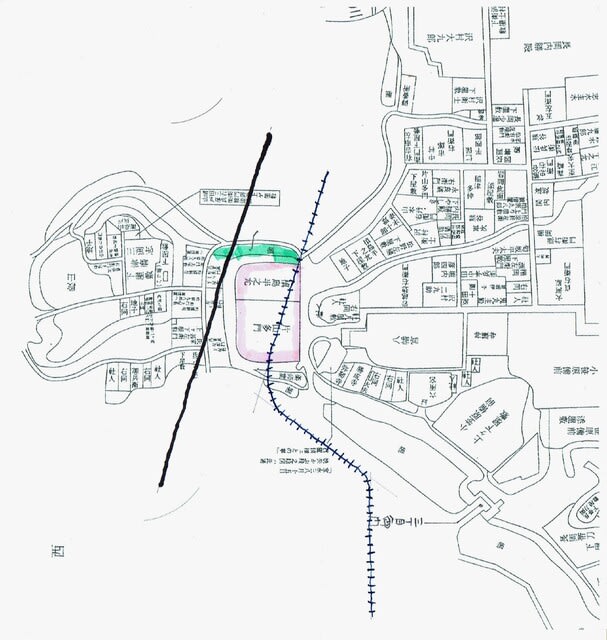

西南戦争で焼け落ちる前の藤崎宮である。(史料「御警固」から)

華麗な姿を見せている。絵図による前の道路が薬師坂、坂下(右手)の手前側に薬師堂があった。

御社の右手が「豆腐谷」、がけ下が新町一丁目である。

御社の真裏はは神宮寺、左手の道はまっすぐ住之江門前に進み二の丸へと至る。

御社の前に階段があり鳥居が見えているが、右の写真・西南の役後の写真に見えている。

左へ下る坂がありこれが「槙島坂」、つまり手前側に右・片山邸、左槙島邸と言うことになる。

現在では古城から写したパノラマ写真5枚からこの一帯の状況が見て取れる。(熊本城顕彰会会誌・熊本城-復刻12号 p8)

昨日記した「段山」、西南戦争に於いては井芹川の方から攻めあがってくる薩摩軍に対して、官軍は片山邸跡・藤崎宮西の豆腐谷周辺を防御線として大激戦が行われた。

江戸期の絵図と後の地図を比較すると、少々食い違いがあり詳細な比較は困難に思えるが、片山邸跡はJRの線路を背中にして南側は市電が敷設されている路面から更に崖地にやや入り込むという位置関係のようだ。

片山邸とする資料もあれば、島邸+片山邸とする資料もある。古い絵図を見ると槙島邸+片山邸である。

新町から藤崎宮に登る坂が薬師坂、上り口左側に薬師堂が見える。槙坂邸の前を北に下る坂が槙島坂、下り終った所の左手に「堀」の書き込みがある所が「放生池」である。

いづれにしろ、下記のような勇猛の士がこの一角を守っていた。

時代を通じて存在していたと思われるのが片山氏、多門や典膳を名乗る。3代目が出頭番頭や旅家老を勤め、以降代々そういう家格の意得である。2,000石。

1、加左衛門

原城にて武功之面々御褒美被下候--黄金一枚(綿考輯録・巻四十九)

御詰衆・七番有吉清助組・与脇二百石

貞享五年五月七日ニ而被仰渡候也、

預地ニ而候間廿壱石手取ニ沙汰可仕事

片山嘉左衛門 遠祖は赤松則村にして其数世の孫なり嘉左衛門加藤清正に仕へ、

細川氏の時数十町の地を賜る。尚嘉左衛門は水利土工の術に長じ、

阿蘇郡久木野村に潅漑用の井手を掘搾し、水利の便を計る。

享保二年八月没す、享年八十。

槙島坂の名前が残る槙島氏、初代は足利氏家臣・槙島昭光、細川忠興に仕えて「云庵(雲庵)」弟一色杢と共に八代に入り三斎に仕えた。この地を拝領したのは2代目ということになるか。

1、孫六・重利(玄蕃頭昭光・云庵又雲庵) 将軍家執権職・宇治槙嶋城主

天正元年七月将軍義昭公、信長との和順破れ、宇治槙嶋城に楯籠給う

玄蕃頭昭光、後秀吉、秀頼につかへ大阪にても無二の士なり、虚名を蒙り候へとも無程御赦免

有之、大阪落城已後忍て豊前に来候間、忠興公より家康公に御断有て無役の知行千石被下、

剃髪の名言庵と云 (綿考輯録・巻二)

慶長二年八月廿八日一二七月廿八日昌山公(足利義輝)薨、六十一歳、秀吉公より、其旧臣槙嶋

玄蕃頭昭光に命し、等持院に御葬送(略) (綿孝輯録・巻五)

「三齋槙嶋昭光女ト氏家元高トノ婚姻ヲ望ム」寛永八年十月二日書状案

云庵息女、氏家志摩へ被遣度、両方へ被成御尋候處、いつれも同心被仕候由、一段似相たる

儀にて候間、被仰出御尤奉存候事 (大日本近世史料・細川家史料・・10-462)

千石 三斎様御附中津ニ相詰候衆 (於豊前小倉御侍帳)

2、半之允・宣重(掃部)

原城にて武功被賞

寛永十五年三月朔日、於川尻嶋又左衛門跡御番頭被仰付 (綿考輯録・巻五十)

(1)人持衆并組外衆 千石 (真源院様御代御侍名附)

(2)有吉内膳組・御番頭 千石 (寛文四年六月・御侍帳)

(3)御番頭 大九郎組 千石 (御侍帳・元禄五年比カ)

島氏が時折槙島氏の地に入っている。

*庄右衛門 天正十年一色義有を御饗応の席にて被討果候節、一色之者と見誤、小腹を

鑓にて突候故、一時はかりして果候、米田・有吉にも劣るましき者にて有しに

惜しき事をしたりと後ニも被仰候と也、此節家断絶、

1、又左衛門・信由(甥)

(庄右衛門)甥又左衛門信由、金森法印(![]() )之頼にて慶長七年豊前にて千石拝領、

)之頼にて慶長七年豊前にて千石拝領、

有馬討死 (綿考輯録・巻九より)

千石内三百石二男庄右衛門へ分知(綿考輯録)

(1)馬廻組三番組 「丹後」 千石 (於豊前小倉御侍帳)

(2)御馬廻衆・頭 千石 (肥後御入国宿割帳)