|

漢字と日本人 (文春新書) |

| 文藝春秋 |

目次

- 第一章 漢字がやってきた

- カテーの問題

- 世界でたったひとつの文字

- 漢語とはどういう言語か

- 不器用な日本人

- 第二章 日本人は漢字をこう加工した

- 訓よみとかな

- 日本語の素姓

- 漢字崇拝という愚

- 第三章 明治以後

- 新語の洪水

- 翻訳語――日本と中国

- 顛倒した言語――日本語

- 「歴史」と「進歩」

- 第四章 国語改革四十年

- 漢字をやめようという運動

- 国語改革とは何だったのか

- 当用漢字の字体

- 新村出の痛憤

- 終章 やっかいな重荷

|

漢字と日本人 (文春新書) |

| 文藝春秋 |

目次

廿二、古戦場断之事

一、宇土町右迫合場の断、城の前方を上として町弐筋有之、未申

の方より丑寅の方へ丁筋有之、其筋ハ本町と云、是通筋也、本町

筋長サ七町有之、札の辻ゟ五町ハ本町の内也、則五丁目ニ土橋

有之、長さ五間計、是を五町目の橋と云、橋を越侯て下の方二

町ハ石の瀬と云、其内上の方の一町ハ昔ゟ町屋有之たるよし、

出口の方の壱町ハ古ハ畑ニて町屋ハ無之由、然る処ニ正保三丙

戌年、行孝公従八代御打入の節ゟ此所に只一径丁出来今以如此

也、但石の瀬町壱丁ハ古ゟ于今至迄新町の内也、断此次ニ有之

也、壱筋ハ裏町、是を新町筋と申侯、此町筋四町有之ノ数悪敷

ニ付、古ゟ石の瀬町を壱町加へて新丁五町と定るとなり、古ハ

新町の裏に町並弐筋有之、細工町抔と云も此辺なり、何も長サ

ハ四町宛の内、下の方ニ古ハ墓所有之たる故町筋難延して四町

有之しと也、今ハ田畑と成り古三丁の名を字ニ唱侯由也、又石

の瀬の出口も土橋有之、城の村と云村の前ニ有之ニ付則城の村

の橋と云、長サ五間計、惣して本町の通筋ニハ塩入の川筋弐ヶ

所有之ニ付土橋も二ヶ所ニ有之事也、右土橋二ヶ所ニ其節ハ従

城木戸を構へて要害とせしと見えたる也、又石の瀬出口土橋ゟ

外ハ街道筋也、古ハ道の左右二、三町の間ハ柳並木に植て有之

ニ付此所を柳馬場と申侯、今ハ柳ハ絶て無之、其名耳名罷成侯

事也、

初度の迫合場ハ石の瀬の出口、右柳馬場・城の村の橋の辺と見

えたり、

其後城兵石の瀬町を弐町被破、

石の瀬町弐丁の割内壱丁分ハ其節ハ畑、今ハ足軽町、壱丁分ハ

古も今も町並也、是ニて石の瀬弐丁の割相済申侯也、

三町目迄引退と有之侯、是ハ本町筋の三町目と申ニてハ有之間

敷侯、本町筋の五町目と申にて侯半歟、子細ハ本町筋七町の内

石の瀬弐丁被破たる時、三丁目ハ五町目に相当り申侯、幸五町

目ニ土橋有之侯得ば、二度目ニは是を要害ニ得て又防たるニて

可有之侯也、又本町筋の三町目と考たる時は、石の瀬の内弐町

本町の内五町目・四町目合四丁退たるニて侯、此時ハ本町の三

丁目ニ相当申侯、是ニてハ町数四町ニ罷成侯、文ニ紛るゝ所有

之侯、文と所の様子とを可考知事なる、

右両所ニて防侯儀、対重又謀は奥におく有と申儀に相叶申侯也、

極秘口伝、

又柵働ハ城乗同前の沙汰に同し、城戸も破事是も各同前也、

有説ニ云、加藤百介を初メ先手の各石の瀬古城の跡ニ陳取たる

所に有之侯、是ハ石の瀬の内ニ薬師堂有之所が古城の跡の由申

伝 古城主の儀不相知侯也、寛永の比迄ハ右薬師より西の入江の辺より地形

余程高く有之たる処ニ、行孝公従八代宇土へ御所替の節、石ノ

瀬ハ地形も高く塩浅ニハ侯得共、塩入侯江筋堀通し侯て有之、

井水もよく境内も宜侯へは、此所ニ御屋敷取可被定かとの御儀

も有之侯へ共、古城の跡ニて殊ニ宇土陳の節加藤百介向城ニ用

たる所ニて御遠慮多く、御本家光尚公御免も難被遊侯由にて相

止、只今の所ニ御屋敷并御家中共ニ、田頭ニて町並ゟハ地低(ヒク)

ニ有之ニ付、右石の瀬ゟ古城の土を取為引侯故、右薬師堂の所

今ハ地低ニ罷成申侯由也、

廿三、清正以旗本宇土ノ城へ被取寄侯事

廿三ゟ廿七迄ハ旗本取結玉ふ一巻也

一、清正従小国益城郡木山越に開陳可有之由ニて、同十八ニ小国

を出給ひ阿蘇の宮地ニ止宿、同十九日宮地を出木山に一宿、夜

ニ入大馬■(土偏ニ夆)諸勢及難儀申侯由、同廿日の暁天ニ木山を出玉ふ、

此時清正勢軍勢へ被申渡侯趣ハ、自是せい/\熊本ヘハ開陳有

之間敷侯、宇土迄ハ纔ニ行程三里余有之侯、今度は幸の儀ニ侯

間、宇土の敵城を可責侯、熊本の留守ニ残し置し人数の内一番

備・三番備を先手として、大渡りの本道筋を石の瀬の大手へ可

相働の旨、密ニ先達て従小国熊本へ申遣置侯間(此儀十五ニ有之)、大手

筋ハ無心元事無之、先手石の瀬口へ相働申侯ハ、定て従敵城人

数を出し不防して不叶事也、其取込の時節を見合せ、我旗本を

以不意ニ搦手へ取詰侯て、大手・搦手両方ゟ可責侯、若大手ニ

て敵手強防侯て寄手難破節ニても、搦手へ我人数を廻すを見て

ハ是又敵可引取侯、其時は大手の味方御安為可取詰ニも能侯、

其上敵の大将ハ今程留守なれは、聢と大将無之故万事評儀定る

まじ、人数も小勢に侯へは守薄く防兼可申侯、各一情出し申ハ、

押付城を責落可申と諸勢に勇を遣め玉へバ、軍勢励をなし忠を

可尽色顕然たり、誠ニ衆議一味とそ見えたりける、扨又其ゟ清

正ハ御道を先に押立態(熊之カ)と庄へ出、木原山の後の道に懸り旗を巻き、

諸軍勢ニ■(扌偏ニ攵)を含ませ馬の舌を結ひ輿を包ませ、山陰を密に

押行玉ふ故敵曽て不知之、其ゟ松橋へ移り伊牟田松はせと城との間壱里有之、伊牟田ハ半途なり、いむたの山ハ

移ル所十余計の開田頭ニて、陰無之きり 成ル所也、外ハ峯谷の所なり の山の尾筋ゟ登り給ひ、

山伝に高神山(タカカウ)へ出、高ミより敵城を見下し、遠見して疑を散

し、其ゟ峯伝に城ノ後栗崎山 従城四・五丁町計かき也 間ニ大沼有之也 の内城の越へ九月

廿日巳の刻ニ着陳と也、是ハ廿日の朝先手を以大手石の瀬町

口を打破り、堀際迄取詰申侯儀旗本へ仰侯に、注進有之たると

見へ、敵可出張手行も無之儀を清正能々考、心易く搦手へ旗本

の人数を以て取詰給ふ処ニ、敵壱人も不出合兼て内試 ナラヒナシ に少も不

違となり、

一、従小国宇土迄の道法ノ積、清正九月十八日小国を出給ひ阿蘇の

宮地迄八里行止宿、同十九日宮地ゟ木山迄壱里半一宿、同廿

日木山より宇土郡松橋迄三里、松橋ゟ宇土の敵城迄壱里、松橋

ゟ直に行ケハ宇土郡栗崎山へも道法ハ城と同前、併高神山ハ宇

土ノ城よりハ山の奥ニて侯、此高神山ハ此辺ニてハ随一の高ミ

故城近辺能見ゆる所ニて、是へ登り給ひ敵の働を被見定侯て、

山伝に栗崎山へ御越侯事か、高神山ゟ城迄ハ直ニ八十二、三町

も可有之侯へ共、往来有之侯へは此道積廿五、六町も可有之

侯、此考ニて木山ゟ宇土ノ城迄四里半程歟五里も可及也、本文

にハ木山ゟ宇土迄三里と有之侯、是ハ直に行たる時の事也、清

正此時ハ松橋又高神山え廻り給ふに付壱里余増申侯事也、小国

ゟ宇土の城迄行程〆廿四、五里程の積なり、

廿四、清正茶磨山ニ暫陣取玉ふ事

付細川三斎公松山ニ城地御見立被成侯事

一、所ニての申伝ニ云、此時清正ハ松橋ゟ松山へ移玉ひ、村の上に

茶磨山と云 其形茶磨ニ似たる故云也 小山のはげ山有之、是へ登り給ひ暫く陣

取有之、宇土の城 其間半里 遠見有之たるよし申侯、又此所に廿日

計も在陳有之、其後栗崎山へ趣給ふ共申侯、本説不相知也、

又云、右の茶磨山ハ古ゟも古城の跡共申侯、或ハ清正初て切立

陣取玉ふ共申侯、是も本説不相知也

一、三斎公肥後入国の節海道筋御通被成侯時、宇土の古城を御遠

見被成被仰侯ハ、宇土の城ハ山近くして永く籠城難叶所也、其

ゟハ右茶磨山の並に小高き松山有之、水さへあらば此所城地ニ

て然と御意の由申伝侯也、

廿五、清正取寄玉ふ儀ニ付所ニての申伝之事

付治承の乱之事

一、有説に云、九月廿日清正松山村ゟ敵城の後へ押来り給ふ処に、

城内ゟ是を見て申侯様、今日は毎歳松山村の祭礼ニ付諸方ゟ大

勢相集申侯、依之往来多き抔申侯て、清正寄来り給ふと曽て

不思寄、心易く取寄たる由申伝侯、是を評して云、十九日ニ石

の瀬口ゟの先手不押来清正の旗本計ニて、廿日松山の祭礼の日

彼筋ゟ不計寄来り玉ハヽ、右の通城内の者共思ひ誤る事も可有之

成侯、是ハ右ニ記侯通前日廻江、其夜ゟ石の瀬口ノ迫合有之

たる事ニ侯へは、近郷の者ハ迯散り松山祭礼の沙汰ハ曽て有之

間敷侯、其上前所ニも記置侯通行長邪宗ニて、松山は従宇土其

間半里有之事ニ侯へは、宇土三宮社同前ニ常々とても祭礼も無

之、大勢集り取持侯事ハ罷成間敷侯、以是考侯ヘハ右の儀ハ異

説なるへし、併所ニて申伝ニ侯故為心得記置侯、但此乱ゟ已前

地取合の砌ケ様の手行有之たるか、然るを取違清正寄玉ふ時の

様ニ覚違侯歟、ケ様の取違の儀諸国ニ数多有之儀なり、

一、祭礼に事を寄せ敵地へ取寄たる先例なきにしもあらず、治承

の乱の始、於相州ニ頼朝公八牧 ヤマキ ノ判官か館へ人数被指向侯時、

之(三)嶋の祭礼日を考へ被指遣侯ニ付、参詣ノ者ニ打紛レ押行人数

目ニ不立心易く被詰、被勝利たりとナリ、右松山の儀於所の

申伝ニハ此趣相叶申ニ付記置侯也、

先に熊本県立図書館で全く偶然に発見した平川家文書にある「平川氏略系」には、平川氏と我が家との家祖である磯部氏のことが詳しく書かれており、口伝に合致する真実に遭遇して興奮している。

我が家の初代磯部庄左衛門の兄・長五郎に「熊」という娘があった。

三斎公の肥後入国にあたり、長五郎・庄左衛門も八代にお供をしている。そして「熊」は十三歳でお城に上がり三斎公のお側に仕えた。

「正保貳年御扶持方御切米御帳」に、「御上臈衆」十七名の中に「くま」とある。その人の扶持が「壱人扶持三石」である。

御上臈とはお目見えが許される奥女中の意であろう。「平川氏略系」には次のようにある。

一、右長五郎ニ女子一人御座候 初名を熊と申候 十三

歳ゟ

三斎様御側被召仕二十一歳迄御近侍ニ被召加

相勤申候 右熊十八歳之時分八代塩屋観音堂及

破壊申候越造立支度由兼而存立居申候然処従

三斎様白銀三十枚被為 拝領候 右之銀を本ニ

仕候而右堂無支建立仕今以無退轉八代

塩屋ニ候事由申傅候

一、三斎様御不豫ニ而被遊 御薨去候後長五郎

庄左衛門儀茂於八代病死仕候 右熊儀者尼ニ

成候而法名龍源と改本坪井堀端宗巌寺

及退轉居申候を建立仕右於寺内病死仕候由

申傅候

一、三斎様 妙解院様御代長五郎父子庄左衛門

三人江色々被為拝領候品多御座候得共右龍源宗

厳寺江入院候時分持参候由ニ而私方江取持不仕候

畢竟庄左衛門儀者長五郎厄■同前ニ而居申候間

何そ頂之物茂無候事候

二十一歳で尼になったと記しているが、私は三斎公が逝去された故だろうかと考えた。長五郎は三斎公に殉死した久野与右衛門の介錯役を務めているが、八代で亡くなっている。

そして「熊」は、父長五郎もその弟である叔父・庄左衛門も八代で死去したため、熊本へ出たものではないかと推察した。

「平川氏略系」に記されている宗厳寺について調べているうち、「肥後国誌」の記事に、「熊」が「忠利君ノ愛妾」という驚愕の記述に遭遇した。

宗厳寺福壽山 (近代デジタルライブラリー 肥後国誌(コマ番号60)参照)

曹洞家(宗カ)長州大寧寺ノ末寺年代不分明 初ハ熊本安國寺ノ末寺ニテ岩立ニ在之 岩立赤尾口ノ西葛木ノ森ノ迹ニアリ今ハ畠ニナレリ

寛文十二年安國寺二世天石尭和尚ヨリ替地願ニヨリ飽田郡津ノ浦村ノ内船場山今ノ長嶺屋敷ニ賜ハル 其後坪井町法華宗久本寺

立田口二移リシ迹地ヲ願ヒ天和二年今ノ地ニ造立ス 本寺ヲ改メテ大寧末寺ニ属ス 四畝一歩免許ナリ 外六畝十八歩ハ年貢地

也 或説云當寺ハ忠利君ノ愛妾法名道法龍源院禅尼寛文十一年寺原町ニ宅地ヲ求メ一宇を興営シ流長院三世船若和尚ノ弟子

達界恵日ヲ菴主トシテ暫ク之ニ居シメ其後天和二年今ノ地ニ移シ福壽山宗巌寺ト號シ大寧末寺ニ属ス 大寧寺二十五世悦源芳

欣和尚貞享四年八月長州ヨリ招請入院日數廿四日在住ス 依之悦源ヲ開山トシ恵日和尚ヲ二世トスト云フ

しかしここで一つの疑問が生じる。忠利公は三斎公にさかのぼる事四年前(寛永18年)に死去している。

肥後国誌にある「忠利君ノ愛妾」の記述の信憑性が多いにゆらぐ事に成る。(忠興の誤記か・・・・)

いずれにしろ、「熊」はなぜ尼という道を選んだのだろうか・・・・

通常「御上臈衆」は主人が死去すると「解雇」の形がとられ、実家に帰される。子をなした人は城内に止めおかれたり、三斎の末子・寄之の生母等は沼田勘解由に再嫁したりしている。お手が付いた人は扶持が与えられる。

尼になるという事は藩の許可が必要となり、法名が与えられ扶持が下し置かれるという。つまり「熊」は三斎公の菩提を弔うために尼に成ったと言うことではなかろうか。寛文十一年とは三斎公の逝去(正保二年)から26年も経過している。その間「熊」はどういう生活をしていたのだろうか。

宗厳寺は廃寺となって現存しない。これ以上の調べは困難かもしれないが、気に成る話ではある。

細川重賢公から土佐の山内家に宛てた書状の写しであろう。

まったく同じ物が【細川越中守殿ヨリ松平越後守殿江返事之写】として、高知県立図書館に存在する。

これによると安永三年(1775)の書状であり、宛先は九代藩主・山内豊雍(トヨチカ)公であることが判る。

この人物も藩政改革を成功させたことから名君と呼ばれている。

十九、二度目の迫合之事

一、三町目の木戸口ニて、城方嶋津又助老功

の者なりしが足軽共ニ下知しけるハ、夜中ニ町屋へ寄来る敵を

防ニハ、見せ柵を目中(あて)にして鉄炮を放せと申せしかば、雨の

降るが如くに打懸ける弓・鉄炮、夜中故初ハ目当不細越矢多

かりけるが、此下知ゟ鉄炮聞出ニて寄手の輩足を立兼、丁やの檐

下ニ付添者も有之、或ハ防きにもならざる戸・障子又は籠抔を

楯にして居る者も有之、中々危き事共ニて寄手の輩将基倒をす

るがごとく混々と打倒されけれとも、事ともせず手負・死人を

乗越はねこゑ一揉ニせんと責戦ける時節、後陳に扣たる熊本勢

の内ゟ若者共跡(後)の町屋ニ火を懸けるに依て、寄手の後は明らか

に見透たり、依之寄手のために以の外悪敷、城兵の方ハ闇く成

りたる故城兵の為ニハ能、弥あだ矢なく被打倒さるゝのミなら

す、其上跡より打出す味方の鉄炮ニも中り、寄手ハ味方討をす

る故、いかなる大剛の者もこらへ兼、残少ニ討れたり、此体を

見て寄手の内ニ和田勝兵衛後号備中と申者、前野助兵衛鉄炮頭の向て

云ける、敵の鉄炮聞出味方足を立兼たる躰に見えたり、此分ニ

てハ押付敗軍すへし、又今暫爰ニ支て有ならは、前ゟハ敵の鉄

炮強く、後ゟハ味方の鉄炮に中り、犬死をして壱人も生残まじ、

無詮儀とも也、迚の難遁と見えたり、いさ一途に押懸木戸を突

破らむと申けれハ、尤可然といひもあへず、和田・前野両人一

同に一番鑓と名乗て真先に進ミ出るを見て、芦野九太夫・石田

右衛門(両人共ニ鉄炮頭)押続て進ニける、木戸際より六、七間計も進

出たる所に、敵の鉄炮和田が甲の真向に中り、前の方へ倒れ相

果けるを、和田が家来に和田宇右衛門と云者走寄て、勝兵衛を

肩に引掛立退けるニ付、前野・芦野・石田三人の者共も木戸を

破ることならずして和田を囲ミ引退けると也、

一、有説ニ云、右町を焼立侯ニ付放火と云と自焼と云と二種有之、

或ハ夜軍の時火見を場風の順逆抔といへる古法有之事也、放火

ニは種々心得有之、先祖図ノ為、敵を悩乱の為、気を奪謀は損

徳時節を考へなす事なるに、是ハ故も無之、殊ニ味方の為ニ以

の外悪敷不作法の儀共也、式の故実を知らずしてハ誤に有之事也、

一、又右の如く町屋の迫合をハ古ゟ小路軍と云、元享の時於京都ニ

小寺衣笠が年(手)立、又慶長年中ニ信州上田表ニて真田が手段、又

同年肥後八代郡小川吉本町ニて八代勢の手行き三十五、是等を以

て知事也、

小路軍の儀、本文の趣口伝有之、天正五丁丑年十月朔日河内国

片岡の城責の時、忠興公御十五歳、御舎弟頓五郎殿後号玄番頭

興元御十四歳、真先ニ乗入給ひ御高名有之、此節城内ニしきり

ふきの屋根の上ニ御座被成侯に、有吉四郎左衛門後号武蔵、あ

たりなるおさへ石を取聚て其上に乗玉へと申上けれハ、如此し

玉ふ処、下ゟ敵鑓にて荐に突しかとも石ニ当りて通らざりけり、

是も其通の叶ひたる者の詞也と後ニ迄御褒美被成しと也、私ニ

云、小路軍ニ心可付儀かと加置侯也、

二十、寄手町屋を破る事

一、跡に扣たる寄手の内勢続て進事も難成、其夜ハ木戸の外ニ備を

立堅メ鉄炮迫合侯て夜を明し、翌廿日の早天に押懸り町を破し

かバ、城兵不相叶敗北せしにより、城の堀際迄押寄手々に竹束

を付させけると也、

廿一、加藤百介働之事

一、寄手一番備の頭加藤百介ハ、味方本町筋を破る時節、裏通新町

筋を焼立敵を追立しかば、後ニ迫られ難儀たるべしと思ひ、本

町筋の敵いよ/\早く引取しと也、其ゟ寄手大手黒口へ押寄竹

束を付寄、其後石の瀬口の古城の跡に向ひ城を築き、是ニ各陳

取替/\責口を相守しと也、

古伝ニ城品と有之、本城・境目の城・取出城・付城・向城・陳

城、其所ニ依て唱替儀也、是武者言葉也、夫々ニ不審の趣違侯

事也、

十五、清正宇土ノ城可被責発起之事

付従小国密ニ熊本へ使者被指遣侯事

十五ゟ廿二迄ハ宇土ノ城へ先手取詰侯迄之一巻

一、於小国ニ右の注進の趣を清正聞玉ひ、此上ハ豊後へ出張侯ても

無詮儀也、自是開陳すべし、乍去宇土の城主小西摂津守ハ石田

と一味して上方ニ罷在今程留守也、先年於朝鮮陳ニ旗を争ひし

無念今に有之、其上対家康公ニ当敵の儀、殊ニ当夏於上方ニ家

康公被仰聞置侯御内意の儀も有之、其後八月十二日ニ又被仰下

侯趣も此儀は前八ニ有之有之儀ニ侯ヘハ、同国ニ乍在の非可指置、只今

迄小西も不責亡儀心外の至也、数年心懸ヶ時節を見合せ侯所ニ

今度幸の儀出来る也、扨宇土ニ敵の心を察するに、清正の豊

後へ趣(赴)か寄とハ思ひ寄申間敷侯、軍ハ不意ニ出るにて勝利有之

もの也、殊留守にて人数小勢といひ本大将なければ、何も一味

致し難からんとの積ニて、従小国熊本へ蜜ニ使者を指遣被申、

手段の趣ハ留守に被残置侯一番備此頭加藤百介・三番備此頭吉村吉左衛門此両備

を以川尻の本道筋を押行、宇土大手石の瀬へ可相働侯、其間

ニ清正ハ山を廻り先手敵城へ被詰の時節を積り、旗本を以て搦

手可取詰由、内意被申遣たるよし也

右の外ニ海上ゟ舟手も働有之、三十一ニ記之

右十五ゟ廿二迄ハ先手の人数を以て大手へ取寄侯儀を書記申

し侯、又廿三ゟ廿七迄御旗本の人数を搦手へ取 詰侯儀を書

記申侯、廿八自是ハ先手・旗本一所ニ集り申侯断、段々に

在之侯、此趣入組侯て難見分侯、半は被察侯間聞能考可有之

事也、為其断置申侯也、

十六 清正の先手本道筋を宇土へ押寄る事

一、熊本の先手一番備の頭加藤百介・三番備頭吉村吉右衛門、清

正下知の通九月十九日熊本出陣、川尻ニ大渡川を打越本道筋を

宇土へ趣(赴)たり、従熊本宇土迄行程四里也、右大渡り川幅弐丁余

流早くして水深し舟渡し也、其節ハ此川熊本領・宇土領の境目

也、何方ゟも弐里宛なり、水上ハ甲佐と云所ゟ流出るニ付甲佐

川筋共云也、又九月十九日は宇土の氏神三宮社祭礼の日ニて侯

へとも、前に書記の通行長邪宗たるニ付、社も破却し其跡ハ俗

家の屋敷と也、依之祭礼も断絶せり、然るニ日こそ多きに九月

十九日ニ清正の勢宇土へ乱入し終に小西の家断絶したると、時

節とハ乍申神罰共可申侯歟、

十七、益城郡の内廻の江村久兵衛熊本人数を相支ル事

付久兵衛宇土の城へ走加る事

一、宇土近辺の土民共、敵寄せ来るとて俄に妻子・眷属共を取集メ

迯散たり、然る所ニ従城壱里余北ニ当りて益城郡の内廻の江村

と云所有之、是則従熊本の海道也、此所の本道筋に塩入の沼川

ニ土橋有之、則廻の江橋と云、彼村に惣庄や役仕侯久兵衛後号六弥太

と申百姓罷在侯、常々器量有之者ニて行長も懇意に召之たる也、

依之久兵衛壱人の覚悟ニて暫時の諜とハ乍申、此道筋を熊本人

数をたやすく通す間敷とて、やさしくも落残りたる土民共を三

十計召連、漸々鉄砲五、六挺計取集持出、彼土橋の中程を五、

六間計取崩し、橋桁計を残し往来の通路を絶し橋際に相支へた

り、此時に清籐村の庄や次郎兵衛と申者も土民少々召連加勢

に来り、相働申侯人数少々罷在侯付、寄手者ゟ物見武者を指越

相窺侯処に、橋の土を切落し橋桁計有之外ニハ其辺ニ道ハ無之

也、彼入口筋ハ上下ニ長く、塩引にても沼故泥深く、たやすく

渡ること難叶、寄手雖為大勢手段なくして俄に越事を得ざる究

意の節所ニて、纔の小勢に被悩たり、寄手鉄砲百余挺を以川を

隔て終日打合しかば、双方に手負討死数多有之たり、寄手ハ夜

に入舟を求出し川下ゟ不残押渡しかハ、久兵衛小勢故場広の地

ニて重て防こと不得して、久兵衛・次郎兵衛ハ今夜宇土へ引取、

石の瀬口を堅居たる嶋津又助が手に走加りけると也、

有説に云、此廻の江筋ゟ外ニ道有之、大渡りゟ東へ廻り侯へは

岩の熊お云所ニ出申侯、此所ゟ石の瀬口迄ハ三十丁余可有之侯、

是ハ寄手一、二手程人数を廻し侯はゝ後へ寄手廻侯ニ付、廻の

江も中々防事は難叶、敵早く可引取事也、熊本勢岩の熊へ取寄

侯事、石の瀬口へ近く侯故此手段ニ不及から見えたり、如此先手

を見合申節ハ中陰の位を可用事也、

又云、久兵衛小勢故重て防事不相成事ハ、大軍に節所なしと云

るに如此侯事也、

又云、久兵衛籠城中断々(所歟)ニて走廻有之、城代小西隼人、久兵衛

を本丸へ呼出し為褒美刀を遣侯由、彼子孫申伝侯也、

刀ハ元高田無銘長サ弐尺三寸五分計有之、于今子孫所持之也、

又久兵衛壱人の覚悟ニて熊本勢を悩し申侯趣を、清正具に被聞

居侯へとも、少も憤無之感し玉ひ、和談巳後一家を被助置懇意

ニ有之、如元惣庄や役被申付に、今彼村ニ子孫罷在侯也、

十八、石の瀬口初度の迫合之事

一、熊本勢押来る趣、又右廻の江ニて迫合の儀も従城壱里余の所の

儀なれバ、城方へ段々ニ相聞へ申侯付、途中へ人数を張出し一

防可有之由、於城内ニ種々評定有之たる由ニ侯へは、城を■(扌ニ攵)れ

出る事は難成、本大将無之ニ付衆議一決せさる事ニて、武内の

者有之一手段宛ハ申出し侯ても、寄合評議ニて不用のセツ/\

罷成侯由、漸く嶋津又助と云者を頭として其外人数を相添、石

の瀬口へ城ゟ是迄拾町計張出し、宵ゟ篝を焼て寄手遅しと待かけた

り、熊本勢ハ廻の江川を打渡り、其夜直ニ石の瀬口へ押寄給、

間を隔て備を立、是もかゞりを焼て夜の明るを相待て守り居た

り、寄手兼ての定に明廿日の暁天に迫合を始との事なりしかど

も、惣勢はやり立て丑の刻時分ゟ城被打、橋々木戸口へ押寄、

弓・鉄炮を射懸ケ関の声をあげ迫合たり、城兵も宵ゟ待受たる

事なれハ町口の木戸を閉、時の声を合せ弓・鉄炮を以防けれど

も、寄手大勢にて手繁く責ければ城兵難叶、町弐丁被破三丁目

ニ木口迄引退、又爰にて暫く相支へたり、

十一、豊後石垣原一戦之事 参考:石垣原の戦い

一、大友其身ハ木付ヘハ不寄して石垣原に陳取居たるに付、九月十

三日如水を大将として松井・有吉先懸して義統と於石垣原ニ及

一戦侯処ニ 従木付石垣原迄行程弐里半、大友方ハ俄の集り勢、木付方ハ中津勢・

丹後勢何も手勢、殊ニ老巧の大将如水なれば大友方討負敗軍し

て悉く被討取、就中家老吉弘も討死したり、義統ハ死を遁しが

其後被生捕しかども一命御助被成、従家康公常陸国へ流罪被仰

付侯由也、木付方勝軍して諸勢城へ引取けれは、如水ハ豊前へ

開陳給ふ、右一戦の趣不具侯也、

一、此時九州筋ニ味方とてハ豊前中津に如水死後熊本ニ清正計也、

一戦巳前に木付へ如水ハ見迫(廻)ニて大筒三梃被遣侯、清正よりハ

使者ニて元米弐百石・玉薬五千放分 三匁玉の積ニシテ鉛十五貫也薬込の積ニシテ十貫目なり 合

力、此上何ニても入用次第可被指越由也、竹中伊豆守・早川主

馬・毛利民部太輔此三人は近辺に在城、石田方ニて丹後の責衆

の内ニ侯へ共、木付ヘハ心入ニて内通有之たるよし、竹中ハ煩

とて不被登引込被居侯由也、

十二、木付(杵築)の城羽柴越中守忠興公御拝領由来之事

付同在番之事 忠興公此節御人数御手配之事

一、右木付の城細川家の御領地と成ル、子細ハ天正八庚辰年の秋、

従織田信長公長岡兵部大輔藤孝公已後御苗字細川と改又号幽斎公丹後一州の高

拾壱万石余御拝領、同国田辺ニて藤孝公、宮津ニ忠興公御在城

也、其後慶長戊戌年八月十八日 秀吉公ご他界已後、其年中ニ

城州於伏見ニ石田と家康公ニ御出入の儀出来、諸大名方もより

/\両方へ助力有之、既ニ敵味方の色顕然たる所に、御取持に

て家康公と石田とハ先扱に罷成無事ニ治り申侯、此時忠興公御

忠節外ゟの察し一筋の儀ニて無之、深き思召入の儀抔有之、家

康公不浅御満足ニ被思召、右出入ゟ三ヶ年已後、慶長五庚子年

の春従家康公忠興公へ為御加恩、豊後国国クニサキ・速見ハヤミ弐郡の内

ニて高六万石御拝領、依之御領地為御受取、御家老松井佐渡守

康之・有吉四郎右衛門興道を始として、頭分の者ハ魚住市正・

杉田七右衛門・阿喜多籐平・魚住右衛門兵衛・岡本源三郎・桑

木才蔵・速見孫兵衛・可児清左衛門・上村源助、其外諸勢被相

添、二月廿一日丹後発足、速見郡の内木付の城に被指遣侯、三

月三日ニ木付へ下着侯て城を受取申侯、扨又御領地御仕置等相

済し已後、有吉ハ御城代外に御在番の輩計相残申侯、松井ハ丹

後へ帰宅可申旨被仰渡、跡ゟ忠興公も押付御入都被遊御逗留の

内ニ、上杉景勝逆心ニて関東へ家康公・秀忠公御出陣、忠興公

ニも御供の旨被仰侯由、丹後御留守居衆より申来侯ニ付、忠興

公も早速御出来被遊侯也、松井等も押付可被登覚悟ニ侯処ニ、

此節迄はいまたに御手舟も数多無之、外ニは舟水主も無之難求、

内に敵可寄来取沙汰ニ付、松井も不惑俄ニ籠城申侯由、丹・豊

両所の高〆拾七万石余なり、又両国の行程海陸百五十九里六町

と云々、

一、此節迄ハ天下ハいまた家康公御領分ニて侯処ニ、如此御自分様

の御はからひとして忠興公御領地被遣侯事ハ御我儘の由、天下

を御手に被為入侯御事と石田申立侯一ヶ条の内なり、慶長五庚

子年ゟ御心次第ニ御仕置被遊侯、殊更同年九月十五日於濃州関

ヶ原御勝利巳後ハ、猶御押出し侯て諸大名衆へ御加恩被遣侯、

右子の年以前ハ御心に成御書付等御出し侯ニ成侯事も有之ニ付、

慥成御判の物にても只今公儀ニ御取上不被成侯、子ノ年已後ハ

右の通ニ付御判の物御立ヲ被成御作法也、

一、又此時忠興公の御領地丹後・木付分〆拾七万石余にてハ有之侯

へ共、木付領六万石ハ右の通いよ/\御仕置被成兼たる時節ニ

付、是ハ外にして先丹後拾壱万石余なり、此御人数大法にして

五千計也、其内忠興公関東への御出陣ニ被召連侯御人数、遠国

への儀ニて侯へは半役にしても弐千余計、此節は上杉景勝御退治

の儀ニて奥州迄御供供(衍か)、是ハ御和談に罷成別条無之、其より濃

州岐阜の城責関ヶ原御合戦ニても何も心労仕侯由、残て御人数弐

千余、是又田辺・木付・大坂・三ヶ所に分ル、先丹後の御留守

居の幽斎公田辺ニ御籠城、此日の迫合有之後、扱ニ被成御城を

被給開侯、木付ニて城下へ敵乱入石垣原の一戦有之侯、此節は

木付御拝領ニ付還て御人数殊の外減(滅か)し申侯、無俗の物有りても

其時は間々不立事と築紫の味方と申侯、誠ニ此時の事なるべき

也、又大坂の於御屋敷ニ忠興公の御前様御自害、御付人の輩御

供仕侯テ四ヶ所御人数御手配ニ成、其上四ヶ所共ニ手首尾有之

侯、不大形御取込と可奉察事なりニ、対家康公忠興公の御忠節

不可勝計儀共也、

大坂御屋敷古ハ玉造口の焼屋と云、今ハ越中町と申由也、

十三、木付の城へ従清正加勢之事

一、清正は家康公の御味方ニて最前ゟ御内意有之ニ付、関東へハ御

越玉はすして世上を見分せ肥後熊本ニ在国也、然る所ニ木付ニ

罷在松井・有吉方ゟ熊本へ飛脚到来して、近日大友取詰申侯、

中津黒田如水へも申侯達侯、其元ゟも御後詰の事下侯様ニと申

越侯、清正此由を聞給ひ急て忠興公への約諾の儀有之、其上指

当り木付へ後詰又黒田両味方を救ハんとて、三宅喜蔵後号角左

衛門と云鉄炮頭ニ鉄炮百挺相添、木付の加勢ニ被申侯処ニ、

三宅申侯ハ、近日何方へそ御出陣の御内存の由承及侯へば、此

節於御前ニ心ばせの御奉公仕度心底ニ御座候間、木付へ被指遣

侯儀ハ御免被下侯様ニと達て断を申侯、清正聞給ひ、今度は外

ニ頭とてハ不遣、万事其方壱人の覚悟の事ニ侯ヘハ大将の働

をすべき者と思ふ故申付侯処に、及是儀侯段不届の由ニて殊の外

立腹有之、即時ニ改易被申付侯、併他国へは不被越肥後国中ニ

忍びて罷在侯宇土陳の働故無程帰参也、扨木付ヘハ坂川忠兵衛・日下部与助

鉄炮頭ニ百挺相添被指遣侯処に、石垣原の一戦木付方得勝利、

敵方は敗軍して行方不知ニ成侯内、肥後へ注進侯飛脚の右両鉄

砲於途中ニ行逢承之、其日熊本へ引返申侯由也、

十四、木付城へ清正後詰之事

一、従清正木付へ加勢ハ被指遣侯得共様子無心元由ニて、各加勢の

跡ゟ押付清正自身木付へ為後詰出陣可有之由ニて手配有之、一

番備此頭加藤百介 此手の武者奉行庄林隼人身上三千石後六千石・三番備此頭ハ吉村吉左衛門身上五千石此弐

手ハ留守ニ被残置、二番備此頭名不相分人数弐千、又旗本組の人数弐

千〆四千の人数を引卒して、九月十六日の頃清正熊本を出軍有

て木付へ趣給ふ、既に先手ハ豊後の内ゆのゐんへ着陳、旗本ハ

肥後阿蘇郡の内小国ニ着陳の所ニ、彼表味方勝利の旨告来ル由也、

一、熊本ゟ木付迄の道法熊本より阿蘇の宮地迄拾壱里、宮地ゟ小国迄

八里、小国ゟゆのゐん迄九里、ゆのゐんゟ木付迄十二里、〆行

程四拾里なり、

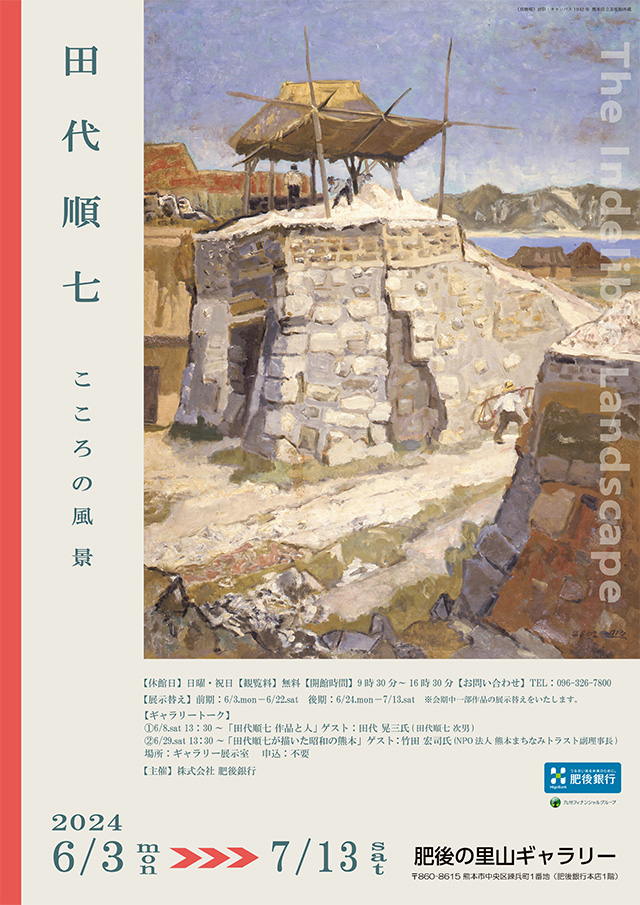

横山大観が大正7年から昭和17年にかけて制作した勅題画(歌会始めの御題を絵にしたもの)10点と領内名勝図巻から《阿蘇北里手永之内》と《求麻川筋》を展観

| 会期: | 2016年4月11日(月)~5月28日(土) |

|---|---|

| 時間: | 9時30分~16時30分 |

| 休館: | 日曜・祝日 |

会期中は、前期・後期に分けて展示替えを行います。

前期:4月11日(月)~5月7日(土)

後期:5月9日(月)~5月28日(土)

七、清正肥後へ下向之事

一、慶長五庚子年夏の頃迄ハ清正も在大阪たりといへ共、石田逆心

の義略風聞有之、殊ニ石田と小西と入魂の儀是又無其隠侯ニ付、

清正へ家康公上意ニ、此節九州筋の儀無御心元被思食候間、其

方ハ肥後へ帰国有之見合せ給り侯様ニとの御事ニ付、被任其意、

清正ハ早々肥後へ下向かと見合居侯由也、

八、従家康公清正へ御書被成之事

一、同年八月十二日の御日付ニて従家康公清正へ被下御書熊本へ到

着、其趣は、於上方石田叛逆弥露見侯間、近日一戦可有之侯、

然れは肥後・筑後領国は貴殿へ遣置侯間、成次第ニ仕置可被申

付候由被仰下候ニ付、奉畏侯旨被及御請侯、右の御書熊本へ到

着の翌朝、清正諸士を召集メ被申聞侯趣ハ、右の通従家康公被

仰下候、清正は最前ゟ家康公の味方にて侯、今度弥御懇意ニ被

仰下侯儀ニ侯間、熊本ニ石田方の敵を引請逐一戦、必死ハ此時

と相極侯間、何も此旨相心得軍忠を可励由被申渡侯、家中の輩

承之、此節是非共忠節を可尽と勇ミ申侯由也、

有説ニ云、従家康公清正へ肥後・筑後領国被遣侯由ニて、依之

右小西跡一円被遣侯事也、天草郡ハ豊後と願ニ付御替被下

候由、併両所に高ニ多少有之侯、不審、追て可考也、

筑後ハ立花或ハ筑紫等御敵ニて侯、立花ハ降参本地被下候、筑

紫ハ御改易、依之筑後ハ御除ケ被成侯、肥後本高ハ五十四万石

内検は七十万石ニて侯へは、ケ様の指引有之侯事か、

右家康公の御書ニ付御謀有之、忠興公御事家康公の御供ニ成関

東へ御出陣、其ゟ尾州清洲へ御越被成御逗留の内ニ、従家康公

但馬一国被遣侯との御書も八月十二日の御日付也、右清正へ肥

後・筑後被遣侯と有之も八月十二日の日付の御書也、其節謀ニ

敵の国共を可被遣由諸方の御味方へ被仰遣侯事と見えたり、古

より有之手段なり、

此一乱の節丹後田部(辺)ニ幽斎公御籠城、但馬国の衆敵に成り田部

責衆ニ相加り申、但馬ハ敵国と成侯ニ付従家康公も忠興公へ但

馬国を被遣侯と被仰遣侯と見えたり、併但馬衆の内ニ返忠の

衆も有之、御免有たる方も有之故、其替ニ豊前へ御引替被成の

間、忠興公へ御加恩と聞へ申侯也、委細御当家御領知の一巻ニ

記置也、

九、大友宰相義統石田ニ与して豊後へ趣事

付同国杵築の城へ手遣之事

一、石田は秀吉の出頭ニて、讒言して亡せし者多かりしとなり、

殊に秀吉公御他界巳後は上方ニ在りて家康公ニ奉敵対、天下を

覆さむとて諸国にて味方を催し、其内味方ニ成間敷大名をは兎

角に事を寄せ是を亡さん謀をなし、既ニ日本国中東西南北に至

り凡十八か所ニて一戦すミたり、是みな石田と家康公との御故

なり、又爰ニ豊後前の国主大友宰相義統は、故有て其頃中国辺

ニ浪々の躰ニて在しか、是も石田に与して、此時豊州を切取再

び本国へ帰参すべきとの事にて謀有之所ニ、家老吉弘加兵衛統

幸此趣を聞、いまた時不至侯間、今度は存立侯儀被相止侯様ニ

と制之といへ共、謀ニ不従して同年九月九日従中国豊後へ到り、

旧臣を招き、或ハ土民を集て、其ゟ同国石垣原に陳取、先東方

羽柴越中守忠興公の御家老松井佐渡守・有吉四郎左衛門ニ在木

付の城を可責との事也、

御家伝ニ云、忠興公御苗字秀吉公御代ニハ羽柴、元和元年大坂

落城已後於駿河家康公為上意細川の御名字ニ御改ニ成侯、此時

信国の御脇差御拝領也、木付の節ハ大坂落城より十六ヶ年已前

の事ニて此時は御苗字羽柴也、御剃髪巳後号三斎公なり、

又云、有吉四郎右衛門事、木付の翌年慶長六辛丑年七月七日豊

前於中津の御城武蔵と御付被下侯由也、

松井儀、秀吉公御代豊臣氏を被下被任従五位下ニ、文禄二癸辰

年十一月十一日に於城州高百七十三石弐斗九升拝領也、

有説ニ云、此節有吉鉄炮を以敵を打払たりと也、

依之同十一日の夜、義統ゟ柴田小六と云者を頭として土民等を

召連、木付の城下へ乱入して百姓共の人質を城下ニ指置たるを

取返し申侯、併其翌十二日の朝小六は不慮に討レ申侯、土民共

小六死骸を取り石垣原の本陣へ罷帰申侯也、

一、細川の御家伝ニ云、木付の城内に返忠の者有之、是を便りて敵

城下近く迄押来り責たりしニ、城内ゟも防之申侯也、返忠の者

ハ顕れたるニ付是を搦捕討捨たり、依之敵手段を失ひて早々引

取たり、又人質の分ハ城下ニハ不指置本丸ニ小屋を懸て指置侯

と云々、

十、黒田如水軒杵築の城へ後詰之事

一、黒田ノ如水軒ハ其頃ハ豊前国中津に在城たりしか、嫡子甲斐守

家康公の御供にて関東へ趣給ふニ付、如水乍隠居国の留守に居

玉ふ処に、木付へ敵寄来る由松井・有吉方ゟの注進を聞といな

や、行程十三里の所を一騎懸にして木付へ後詰し給ひ、右両人

の力を戮せ給ふとなり、

忠興公と如水と初ハ此御入魂ニて侯処、慶長五庚子年御息甲

斐守殿豊前ゟ筑前へ国替被仰付侯、其跡忠興公御拝領ニて御国

替ニて侯処ニ、子ノ年の物成甲斐守殿ゟ返納の儀延引ニ付色々

六ヶ敷罷成、御取持の衆有之事済申侯、此後古来ゟ御不通ニ被

給成侯事也、

重利 初名帥ソツ 三宅 與助 與平次 藤兵衛

母ハ惟任日向守殿嫡女 於岸ノ方、始荒木摂津守嫡男荒木新五郎村安ニ嫁セラレ、天正七年荒木家滅亡之後左馬助ニ再嫁セラル、秀林院殿ノ御姉也、

天文二十年九月生、天正十年六月十六日丹波国周山ノ城ニ於テ生害、母ハ妻木勘解由左衛門尉範煕女於牧ノ方

天正十年六月十五日江州坂本城落城ノ砌、左馬助自裁ノ時、三宅六郎大夫懐而蟄居于鞍馬之菴室、既十年及

十二歳携来于丹後託 忠興公ノ内室潜養育之、是家譜ノ所詮世ノ明智系圖ニ所依也、又米田家監物是容ノ家

所傳ノ三宅系圖ニハ、左馬助自截ノ時藤兵衛二歳、乳母抱キ坂本ヲ欠落潜ニ育、七歳ノ時乳母

秀林院殿エ忍ビ参上仕候ニ付、乳母ニハ引出物被下、彼少人ハ分ケハ何トモ不被 仰、慥ナル女房達ニ被 仰付、十歳

餘迄奥方ニ而御育被成、其後丹後宮津エ御下被成、御能様御同前ニ下々迄崇メ申候、丹後ニテ與平次ト申、慶長

五年八月九月北御所ヲ退、寺澤志摩守殿 志摩守殿ハ紀ノ淑■ノ後武内大臣ノ末孫トゾ聞ケル、世々美濃国ニ有りテ寺沢ヲ称セシ人々其後胤トゾ、

志摩殿御父ヲ越中守 廣正宿禰 織田殿ニ仕へ、後ニ父子共ニ太閤ニ仕へ唐津ヲ賜ル 藩翰譜ニ出ル

其外妻木等ノ人々明智ノ一族ニテ、天野源右衛門ハ左馬助家老ニテ有シ由ナレハ、カタ々々初縁ニ

付テ唐津エ御参リ有シト見エタリ

エ内縁有之、 三斎様エ御断ニテ被引取、天草富岡ノ城預り居申候ト有リ、又家の長う臣吉浦郷右衛門季行ガ聞書ニ

郷右衛門ハ天草廣瀬ニテ討死セシ吉浦兵右衛門季良ガ孫ナリ、季行ガ父ヲ吉浦諸兵衛季氏ト云 号一提 一提寛永ノ度富岡ニアリ、于時九歳、鳥銃ノ音モ小耳ニ

能覚居リタル由、折ニ觸物語セシ由ヲ傅、一提覚書一巻ヲ誌シ置ケリ 坂本落城之時上略

上々様段々御生害被成候、左馬助様へも御切腹可被成と御行水場へ藤兵衛様を御呼被成候を、御うば御意を背き、いたき奉り、

御城を立退申候、強ても不被為呼候由、定而君ハ御長久も被成、御家を御立被成御時節も可有御座哉との思召にての御儀ニ御座候哉と

承傅候、藤兵衛様御姉様御座被成候、是ハ御生害ニ而御座候、左候而御うば兎角仕、御城ハ立出候へ共、乱軍之中故難浚大津

裏の葭の繁り候中に奉隠置、其身迄立退候を、京都の町人拾ひ奉り密にそたて上申候、此町人は定而左馬助様御用哉と

一提申候、藤兵衛様天草御財世之御時、京都の町人大文字屋と申者方へ五人扶持持宛被為差登候を、一提能覚居

申候、大文字屋と迄覚申候而、名を覚不申候、左候而太閤様御代ニ成、世上も静に成候上ニ而、藤兵衛ヲ 三斎様之伏見之御屋敷へ

右之町人御供仕、次第を申上候、藤兵衛様十三歳之御時ニ御座候、三斎様被為驚、早速高野山ニ密ニ被指置候、寺院之名も

承候得共失念仕候、御出家下地ニ而御名を帥様と申候、其時分折々忍、伏見に御越被成、秀林院様へ混(ママ)と御對面御座候、

秀林院様ゟ其砌被進候御文一通残居申候、そつ様十九歳之御時、最早時節も推移、苦有間敷と、 三斎様被思召

上候哉、左馬助様御子高野山ニ忍御座候を被聞召付候、御縁方之儀ニ御座候、如何可被成哉と被伺候処、太閤様上意ニ、其世倅

成人仕候とて何程之叓を可仕哉、 三斎様へ被遣候間、いか様とも御心儘にとの儀にて御座候由、依之早速被成御元服、御名を

三宅与助様と被為改、 三斎様より三百石被進、関ヶ原乱之時分迄ハ御当家ニ御座被成、其後御家を御立退被成、肥前

唐津へ御越被成候処ニ、寺澤志摩守様ゟ御先知三百石被進候、唐津へ御越被成候御様子ハ、左馬助様御家老右之天野源右衛門

唐津へ居被申候付、それに御たより被成御越被成候哉と被存候、於唐津大坂乱之時分、御家中何某とか申仁、御陣觸を背

被申候ニ付、志摩守様御立腹被成、討果候様ニと仕手を被差向候処ニ、此人武勇之仁ニ而、家来をも能持居被申候付、屋鋪を取堅め、

弓・鉄炮を放し、寄手を討散し、中々手に及かたく御座候付、志摩守様へも御門迄御出馬被成候程之處ニ、藤兵衛様御馳付

被成、宜敷御働御座候付、三百石御加増ニ而六百石ニ被為成候、其以後段々御加増被成、三千石ニ而天草押へ之御役ニ而

富岡城ニ御座被成候、藤右衛門様ヘハ御別知千石ニ而御番頭役御勤被成候、嘉右衛門様ヘハ御別知千石ニ而富岡御城代御勤

被成御座候、是ハ藤兵衛様御老年ニ御座被成候ニ付、志摩守様御懇意にて御かいそへの御心持にて嘉右衛門様も被遣置候哉と、

一提常々申候、以下略

右ノ三書ヲ合テ、重利、坂本以来ノ事蹟詳也 本文ノ儀ニ依テ三書ノ肝要ナル所ヲ約〆撰定スへケレ共、一字一句ノ轉語ヨリ其時ノ模様ヲ誤ルニ至レハ、其侭ヲ書載テ

其實ヲ明ス、皆大同小異ニシテ、彼ニ委キ者是ニ疎サレハナリ

重利、天正九年十一月生、寛永十四年天草大矢野ニ耶蘓ノ一揆起リ、賊ヲ防キ、同年十一月十四日天草廣瀬村ニテ討死、身ノ届ヲナサレシ也、

年五十七、法号龍徳院殿雪山道伯(ママ)居士、墓所廣瀬上在松山、従本戸行程四合

もうずいぶん長いお付き合いをさせていただいている、東京在住のY様からご恵贈たまわった。あわせて「ぐんま里見の郷再発見伝 里見氏のルーツを尋ねて」という冊子もお送りいただいた。深く感謝申し上げる。

「里見氏」の方に、Y様の記事「源(新田)義重の子・山名義範と・・・」が掲載されていて、「山名氏研究会」と肩書されていた。

Y様とはまだお目にかかったことがない。時折電話でお話をするが、深い見識に満ちたお話に浅学の身を思い知らされている。

熊本藩に於いても幽斎公の実家・三淵家が山名氏を名乗っている。(三淵・山名・前川等々)これが何故なのか、勉強不足でまだ解明には至っていない。

ご恵贈を機会に勉強を始めようかと考えている。