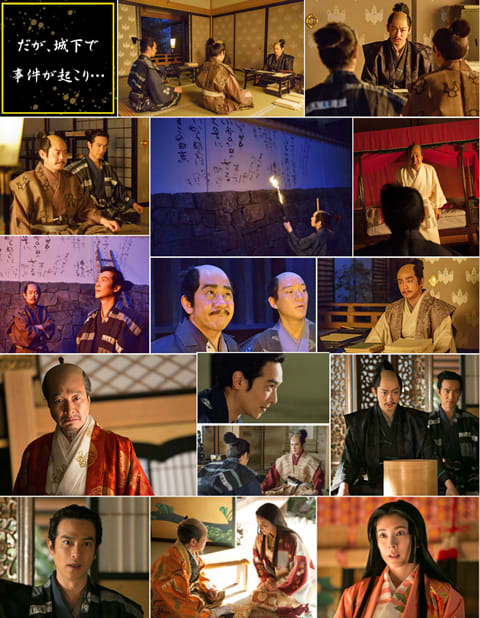

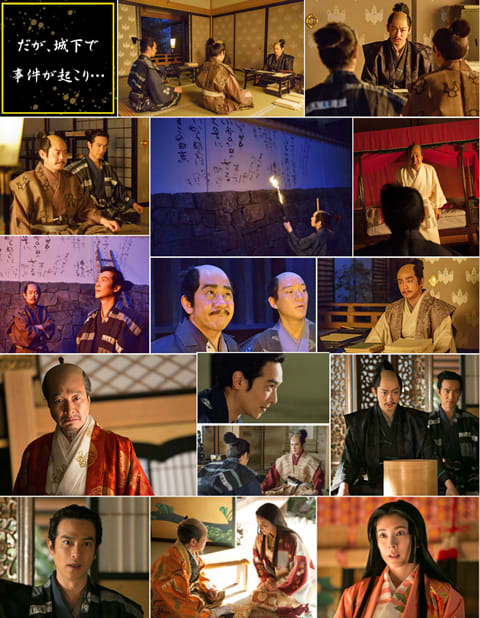

前回(5/22)のNHK大河ドラマ真田丸は「第20回 前兆」だった。果たして何の「前兆」なのか…。そういえば、かつて「オーメン」(Omen=前兆)という映画があった。前兆という言葉は、たいてい良くないことの前兆である(良いことの前兆は「吉兆」だから)。NHKの番組HPから「あらすじ」を拾うと、

秀吉の側室となった茶々が子を身ごもる。秀吉は有頂天になるが、城下ではそれをやゆ(揶揄)する落書きが発見される。信繁は石田三成や大谷吉継と犯人探しに乗り出すが、捜査は難航する。怒りがおさまらない秀吉は、犯人が見つからなければ門番や町人たちまでをも処刑すると言い出す。知恵を絞る信繁。豊臣政権への信頼を揺るがしかねない事態に寧は…。

「揶揄する落書き」が何だったかは不明だが、一般的には次の落首(らくしゅ=戯れ歌)が知られる。後世の創作ともいわれるが…。

「大仏の くどく(功徳)もあれや やりかたな(槍刀)くぎかすがい(釘鎹)は 子たからめぐむ(子宝恵む)」

「大仏」とは建立中の方広寺の大仏。「やりかたな」はそのための刀狩り(金属供出)、「くぎかすがい」は刀をクギにすること。刀狩りをしてまで建立する大仏の力で子を授かった、という意味。落首とされるものはまだまだあるが、もう1首。

「ささ(佐々成政)絶えて茶々(淀殿)生い茂る内野原 今日は傾城(国を傾けるほどの美女)香をきそいける」

佐々成政は、肥後国人一揆の責任をとらされて秀吉に自害させられた武将。今は茶々という美女が色香を誇っているという意味だ。

秀吉の腹立ちようは尋常ではなく、関係者を次々と処刑した(秀吉には子ダネがなかったといわれている)。ここで秀吉に潜む残忍さがあらわになる。かつて司馬遼太郎は、『新史 太閤記』で、こんな情景を描いているが、恐ろしいことをあっけらかんとやるのが秀吉という男だ。

「(黒田)官兵衛、世の事はすべて陽気にやるのよ」 それが秘訣だ、と秀吉はおもっている。悪事も善事も陽気にやらねばならない。ほがらかにあっけらかんとやってのければ世間の者もその陽気さにひきこまれ、幻惑され、些細な悪徳までが明色にぬりつぶされて、一種の華やかさを帯びてくる。

さて、今回も藤丸タダアキさんの感想を彼のブログから抜粋しておく。秀吉(他から出資を得て作った会社の社長)と信長(自ら100%出資会社の社長)の比較など、とても興味深い。

最近、真田丸の感想が面白いと多くの方からエールをいただきます。私は歴史が好きで、歴史の話をしている時が一番楽しいです。中でも最も歴史の話が弾むのは、畏れ多くも有馬猊下(有馬頼底氏=臨済宗相国寺派管長)なんです。猊下は知識だけではなく、様々な歴史上の人物のお茶道具もお持ちです。前は蒲生氏郷(キリシタン大名)の作った茶杓を見せていただきました。さてさて、真田丸20話前兆の感想です。

真田信幸の縁組の話が冒頭にありました。いつの時代もそうですが、組織の前には個人とは無力なものですね。真田信幸の最初の妻“こう”は当初正室で後に側室になります。この“こう”は信幸の父、昌幸の一番上の兄の信綱の娘です。

昌幸には2名の兄がいました。信綱と昌綱です。この2名は武田家きっての猛将として名高い兄でした。二人は長篠の戦いで戦死します。昌幸はその当時、信玄の命で武田家の一族「武藤家」を継いでいました。それが武田信玄が昌幸を寵愛していた証拠だと言われています。昌幸が兄が二人亡くなったことも関係したのでしょう。

その遺児を引き取るという意味でも娘“こう”を息子にあてがったのでしょう。この時代はよくある話です。そして本多忠勝の娘が真田家に嫁いできました。信幸という人は一族の繁栄のために犠牲になる長男です。私は次男なので、特に思いますが、長男という役割は難しいですね。信幸は父昌幸・弟信繁がこれから起こしたことのすべてを償いながら真田家を最後まで守り通しました。

真田丸20話、前兆はここからがメインですね。茶々が懐妊したことに対して落書がでます。秀吉の生前から、どうも父親は秀吉ではなかったという話があったようです。一番疑われたのは石田三成だったそうですね。秀吉に子種がないというのを感じていたのは寧々さんらしいですね。なので、秀吉が亡くなると豊臣家から出て京都に隠棲しました。高台寺ですね。秀吉を弔うための寧々さんのお寺です。

秀吉は一種の残虐性を持っています。私はこれは信長の後継者としての秀吉の手法だったのではないかと思います。秀吉の師匠はやはり信長です。秀吉は信長を尊敬も敬愛もしていたでしょう。しかし、秀吉政権は信長政権との決定的な違いがあります。

信長政権は100%信長出資の会社です。信長の家は出来星大名と言われますが、信長の祖父の時代から事業がスタートします。そして、自ら近所を征服し、自分の領土を作り、家来を養います。家来はほぼ全員従業員です。信長政権は土地を征服して商圏も広げます。

信長の得意技は自由貿易圏を作ることですね。信長の領土に入ると自由に商売ができます。信長の領土が増えると共に、商人は商圏が広がることで経済が活性化し、信長政権にお金が入ります。そして、敵は必ず倒してしまうのが信長ですね。なので、時間はかかりましたが、100%自分の事業なんですね。

しかし、秀吉政権は出資が持ち寄りなんですね。秀吉政権は信長政権の商業政策の部分を色濃くを引き継いでいます。商業の自由化と商圏の拡大が秀吉政権の収益元です。敵を征服または傘下にすると、その分商圏が拡大されて商業が活性化し、秀吉政権にお金が入ります。なので、当時の価値観である土地=力という発想と少し違っていました。

秀吉は短期間での統一を目指し、敵を許して傘下に入れていきました。なので出資額の交換の元に競合会社をグループ企業化していったような感じだったのでしょう。当時、日本の総生産高は1800万石あまりだったと言われています。1石で1名の1年分のお米の生産量です。そういった観点からすれば、秀吉政権に下った大名の多くは出資者でもあります。

真田昌幸も10万石あまりを出資して秀吉政権に参加しました。徳川家康は150万石あまりを出資しています。実は秀吉政権は1800万石のうち、200万石あまりしか土地は持っていませんでした。秀吉政権末期では徳川家康は250万石の生産力がありました。家康の方が身代が大きいんですね。なので、秀吉は信長のように家来に自由にできなかったんですね。そこで、秀吉の虐殺性は家族に向いて行きます。そして、これから、残虐性が表面に出始めます。

それにしても石田三成の献身的な姿勢が素晴らしいですね。三成は秀吉政権のための本当に必要な柱でした。三成は関ヶ原の戦いに負けたことでかなり悪党の印象を与えられています。それを再検証したのは水戸黄門なんです。徳川光圀ですね。彼が三成は秀吉の忠臣だったと言いました。

ただ、三成はやはりその心意気が高すぎます。戦争だけが担当だった武将を軽蔑していたでしょう。自分は政権安定のために粉骨砕身している。戦争の時だけ活躍する人間とは違うんだという雰囲気がドラマでも出ている気がします。

秀吉への諫言では切腹と言われました。そして、寧々さんや茶々がフォローに入ります。しかし、寧々さんも茶々が子供を生めば立場がまた変わります。秀吉がつくってきた多くの女性関係がこれから複雑化していきます。今回の真田丸20話前兆は政権崩壊と残虐性の前兆だったと思いました。以上、真田丸の20話「前兆」の感想でした。次回も楽しみです。

秀吉の側室となった茶々が子を身ごもる。秀吉は有頂天になるが、城下ではそれをやゆ(揶揄)する落書きが発見される。信繁は石田三成や大谷吉継と犯人探しに乗り出すが、捜査は難航する。怒りがおさまらない秀吉は、犯人が見つからなければ門番や町人たちまでをも処刑すると言い出す。知恵を絞る信繁。豊臣政権への信頼を揺るがしかねない事態に寧は…。

「揶揄する落書き」が何だったかは不明だが、一般的には次の落首(らくしゅ=戯れ歌)が知られる。後世の創作ともいわれるが…。

「大仏の くどく(功徳)もあれや やりかたな(槍刀)くぎかすがい(釘鎹)は 子たからめぐむ(子宝恵む)」

「大仏」とは建立中の方広寺の大仏。「やりかたな」はそのための刀狩り(金属供出)、「くぎかすがい」は刀をクギにすること。刀狩りをしてまで建立する大仏の力で子を授かった、という意味。落首とされるものはまだまだあるが、もう1首。

「ささ(佐々成政)絶えて茶々(淀殿)生い茂る内野原 今日は傾城(国を傾けるほどの美女)香をきそいける」

佐々成政は、肥後国人一揆の責任をとらされて秀吉に自害させられた武将。今は茶々という美女が色香を誇っているという意味だ。

秀吉の腹立ちようは尋常ではなく、関係者を次々と処刑した(秀吉には子ダネがなかったといわれている)。ここで秀吉に潜む残忍さがあらわになる。かつて司馬遼太郎は、『新史 太閤記』で、こんな情景を描いているが、恐ろしいことをあっけらかんとやるのが秀吉という男だ。

「(黒田)官兵衛、世の事はすべて陽気にやるのよ」 それが秘訣だ、と秀吉はおもっている。悪事も善事も陽気にやらねばならない。ほがらかにあっけらかんとやってのければ世間の者もその陽気さにひきこまれ、幻惑され、些細な悪徳までが明色にぬりつぶされて、一種の華やかさを帯びてくる。

さて、今回も藤丸タダアキさんの感想を彼のブログから抜粋しておく。秀吉(他から出資を得て作った会社の社長)と信長(自ら100%出資会社の社長)の比較など、とても興味深い。

最近、真田丸の感想が面白いと多くの方からエールをいただきます。私は歴史が好きで、歴史の話をしている時が一番楽しいです。中でも最も歴史の話が弾むのは、畏れ多くも有馬猊下(有馬頼底氏=臨済宗相国寺派管長)なんです。猊下は知識だけではなく、様々な歴史上の人物のお茶道具もお持ちです。前は蒲生氏郷(キリシタン大名)の作った茶杓を見せていただきました。さてさて、真田丸20話前兆の感想です。

真田信幸の縁組の話が冒頭にありました。いつの時代もそうですが、組織の前には個人とは無力なものですね。真田信幸の最初の妻“こう”は当初正室で後に側室になります。この“こう”は信幸の父、昌幸の一番上の兄の信綱の娘です。

昌幸には2名の兄がいました。信綱と昌綱です。この2名は武田家きっての猛将として名高い兄でした。二人は長篠の戦いで戦死します。昌幸はその当時、信玄の命で武田家の一族「武藤家」を継いでいました。それが武田信玄が昌幸を寵愛していた証拠だと言われています。昌幸が兄が二人亡くなったことも関係したのでしょう。

その遺児を引き取るという意味でも娘“こう”を息子にあてがったのでしょう。この時代はよくある話です。そして本多忠勝の娘が真田家に嫁いできました。信幸という人は一族の繁栄のために犠牲になる長男です。私は次男なので、特に思いますが、長男という役割は難しいですね。信幸は父昌幸・弟信繁がこれから起こしたことのすべてを償いながら真田家を最後まで守り通しました。

真田丸20話、前兆はここからがメインですね。茶々が懐妊したことに対して落書がでます。秀吉の生前から、どうも父親は秀吉ではなかったという話があったようです。一番疑われたのは石田三成だったそうですね。秀吉に子種がないというのを感じていたのは寧々さんらしいですね。なので、秀吉が亡くなると豊臣家から出て京都に隠棲しました。高台寺ですね。秀吉を弔うための寧々さんのお寺です。

秀吉は一種の残虐性を持っています。私はこれは信長の後継者としての秀吉の手法だったのではないかと思います。秀吉の師匠はやはり信長です。秀吉は信長を尊敬も敬愛もしていたでしょう。しかし、秀吉政権は信長政権との決定的な違いがあります。

信長政権は100%信長出資の会社です。信長の家は出来星大名と言われますが、信長の祖父の時代から事業がスタートします。そして、自ら近所を征服し、自分の領土を作り、家来を養います。家来はほぼ全員従業員です。信長政権は土地を征服して商圏も広げます。

信長の得意技は自由貿易圏を作ることですね。信長の領土に入ると自由に商売ができます。信長の領土が増えると共に、商人は商圏が広がることで経済が活性化し、信長政権にお金が入ります。そして、敵は必ず倒してしまうのが信長ですね。なので、時間はかかりましたが、100%自分の事業なんですね。

しかし、秀吉政権は出資が持ち寄りなんですね。秀吉政権は信長政権の商業政策の部分を色濃くを引き継いでいます。商業の自由化と商圏の拡大が秀吉政権の収益元です。敵を征服または傘下にすると、その分商圏が拡大されて商業が活性化し、秀吉政権にお金が入ります。なので、当時の価値観である土地=力という発想と少し違っていました。

秀吉は短期間での統一を目指し、敵を許して傘下に入れていきました。なので出資額の交換の元に競合会社をグループ企業化していったような感じだったのでしょう。当時、日本の総生産高は1800万石あまりだったと言われています。1石で1名の1年分のお米の生産量です。そういった観点からすれば、秀吉政権に下った大名の多くは出資者でもあります。

真田昌幸も10万石あまりを出資して秀吉政権に参加しました。徳川家康は150万石あまりを出資しています。実は秀吉政権は1800万石のうち、200万石あまりしか土地は持っていませんでした。秀吉政権末期では徳川家康は250万石の生産力がありました。家康の方が身代が大きいんですね。なので、秀吉は信長のように家来に自由にできなかったんですね。そこで、秀吉の虐殺性は家族に向いて行きます。そして、これから、残虐性が表面に出始めます。

それにしても石田三成の献身的な姿勢が素晴らしいですね。三成は秀吉政権のための本当に必要な柱でした。三成は関ヶ原の戦いに負けたことでかなり悪党の印象を与えられています。それを再検証したのは水戸黄門なんです。徳川光圀ですね。彼が三成は秀吉の忠臣だったと言いました。

ただ、三成はやはりその心意気が高すぎます。戦争だけが担当だった武将を軽蔑していたでしょう。自分は政権安定のために粉骨砕身している。戦争の時だけ活躍する人間とは違うんだという雰囲気がドラマでも出ている気がします。

秀吉への諫言では切腹と言われました。そして、寧々さんや茶々がフォローに入ります。しかし、寧々さんも茶々が子供を生めば立場がまた変わります。秀吉がつくってきた多くの女性関係がこれから複雑化していきます。今回の真田丸20話前兆は政権崩壊と残虐性の前兆だったと思いました。以上、真田丸の20話「前兆」の感想でした。次回も楽しみです。