今年の「紀州九度山 真田まつり」には約5万人が来場し、大いに賑わったそうだ。実家に電話すると「長年会ったことのない町民がたくさん来ていて、驚いた」という。「祭りが終わった今も、たくさんの人が来ている」そうで、これは有り難いことである。高野山とセットで訪ねる人も多いそうだ。わかやま新報「週末5万人で活気 九度山真田まつり」によると、

NHK大河ドラマ「真田丸」で注目を浴びる九度山町で7、8の両日、毎年恒例の「紀州九度山真田まつり」が開かれ、県内外から来場した約5万人(2日間、主催者発表)で活気にあふれた。記録に残されているだけでも大正時代から続く伝統の祭り。8日はドラマに出演している草刈正雄さん(真田昌幸役)、中川大志さん(豊臣秀頼役)も武者行列に参加し、人口約4500人の小さな町に、例年の倍以上の来場者が押し寄せた。

初日はメーン会場の道の駅「柿の郷くどやま」で信州真田鉄砲隊、大阪城鉄砲隊、紀州九度山真田鉄砲隊による演武もあり、真田の三段射法など、迫力の銃声が鳴り響いた。鉄砲隊演武と真田ミュージアムを見ようと兵庫県尼崎市から家族4人で初めて同町を訪れていた阪上徹君(12)は、「思ったより大きな音ですごかった」と感動した様子だった。

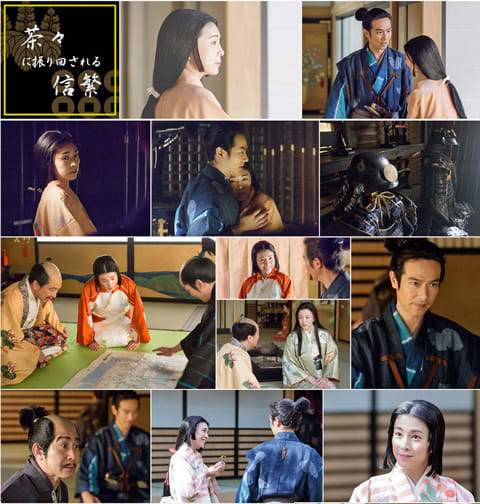

あの「鉄砲隊演武」は、音もすごいが火薬の臭いもすごいのだ。さて前回(5/15)のNHK大河ドラマ「真田丸」は、「第19回 恋路」だった。戦国ものらしからぬロマンチックなネーミングで、これは茶々(のちの淀殿=淀君)をめぐる恋路である。NHKの公式サイトから、あらすじを拾うと、

信繁は茶々にせがまれ、大坂城の中を二人きりで案内する。まだ若い茶々が過酷な運命を生き抜いていたことを知った信繁は、奔放に振る舞う茶々に対し好意を抱いてしまう。九州平定を目前にした秀吉は茶々を側室にしようと考える。秀吉の周囲は信繁と茶々の仲をいぶかり始める。一方、家康は信幸と、忠勝の愛娘・稲姫との政略結婚を持ち掛ける。

茶々(浅井茶々)は、確かに「過酷な運命」を生き抜いてきた。織田信長の姪として生まれ、その叔父の命で父・浅井長政が殺される。その軍を率いたのが秀吉だ。その後秀吉は、養父・柴田勝家と実母・市(お市の方)を殺す(じつは秀吉は市にあこがれていた)。そんな親の敵・秀吉に見初められ、側室になるというのだ。そんな茶々に対して秀吉は言う。死ぬ前には「茶々は日の本(ひのもと)一、幸せなおなごでした」と言って死んでくれ、と。そんな茶々が息子の秀頼とともに(しかも信繁と同じ日に)死んだのは、大坂城落城のときだった…。全く「過酷な運命」である。

今回、家康が信繁の兄・信幸に本多忠勝の娘(稲姫)をとらせる話が出てくる。結局、この政略結婚により関ヶ原のあと真田昌幸と信繁の命が助けられることになるのだから、運命というのは分からない。では最後に藤丸タダアキさんのブログから、彼の感想を紹介しておく。近江衆と尾張衆の話など、とても興味深い。

天真爛漫な茶々。それを追いかける秀吉。茶々について信繁は忠告を受けました。忠告主は片桐且元です。それは豊臣政権に大きく影を落とす話になっていきます。

秀吉は名古屋出身(尾張)です。彼の親類はほとんど名古屋(尾張)の人間なのですね。尾張時代、秀吉の家来は200-300人ぐらいだったでしょう。それに対して、秀吉は初めて信長からお城をもらいます。それが滋賀県長浜です。そして20万石近い領地を与えられます。20万石近い領地では5000人は家臣が必要になります。そこで大量の家臣を募集します。片桐且元はそこで応募してきた滋賀県出身者です。そんな近江衆にとって、茶々とは旧主浅井長政の長女なんですね。秀吉が信長から与えられた長浜界隈は浅井家の領地でした。

秀吉は茶々が最後に亡くなる前にこう言って欲しいと言っていました。「茶々は日ノ本一幸せなおなごでした」。真田丸のエンディングでは茶々が登場します。真田丸のエンディングは大坂夏の陣です。大坂夏の陣では信繁が戦死した後に茶々(淀君)も死去します。「茶々は日の本一幸せなおなごでした」。とはとても言える最後ではありませんでした。最後にナレーションでこんな言葉が流れました。「豊臣政権崩壊の始まりでした」。

そうでしょう。茶々には秀吉が長浜時代に雇用した侍たちの旧主筋の人間。石田三成や片桐且元・大谷吉継もそれにつぎます。これを近江衆と言っていいでしょう。彼らの多くは事務に堪能な官僚肌が多かったです。それに対して寧々の元には多くの尾張衆がいます。加藤清正・福島正則などがそれに当たります。これを尾張衆と言っていいでしょう。

彼らの多くは戦場で汗を流すいわば営業部隊です。結局はこの近江衆と尾張衆が関ヶ原でぶつかります。他の家臣団もこのどちらかの派閥に参加して戦います。近江衆には降伏後事務処理で助けられた外様大名の多くが付きます。島津・毛利・宇喜多・上杉。尾張衆は数で言えば、近江衆より少し劣ります。しかし、そこに徳川家康が乗ってしまいます。

家康は尾張衆を味方につけて関ヶ原を勝ち抜きます。そしてそのまま徳川幕府を作ってしまうのでした。秀吉の魔術的な政略・外交のおかげでできた豊臣政権。その家来達は経験値等で家康の敵ではありませんでした。それにしても、三谷幸喜は演出がうまいですね。逸話や小話をうまく話しの中に入れてきます。

徳川と真田の縁組の話がありました。縁組とは、力のある大名同士が縁を結んでお互いの力を高めるために行われます。そして、家康は当初、本多忠勝の娘をそのまま真田に嫁がせようとします。それに真田昌幸は激怒したと言われています。「小さいなりとも自分は大名である」「大名の嫡男の嫁に大名の家来筋から嫁をもらえるか」そう怒ったという話が残っています。家康は仕方なく自分の養女にして真田に嫁がせたそうです。これをうまく演出しきっていたのが印象的でした。

真田信繁は時代のクライマックスのど真ん中にいます。彼が戦国安土桃山時代の最後の主人公になっていきます。次回も楽しみですね。

NHK大河ドラマ「真田丸」で注目を浴びる九度山町で7、8の両日、毎年恒例の「紀州九度山真田まつり」が開かれ、県内外から来場した約5万人(2日間、主催者発表)で活気にあふれた。記録に残されているだけでも大正時代から続く伝統の祭り。8日はドラマに出演している草刈正雄さん(真田昌幸役)、中川大志さん(豊臣秀頼役)も武者行列に参加し、人口約4500人の小さな町に、例年の倍以上の来場者が押し寄せた。

初日はメーン会場の道の駅「柿の郷くどやま」で信州真田鉄砲隊、大阪城鉄砲隊、紀州九度山真田鉄砲隊による演武もあり、真田の三段射法など、迫力の銃声が鳴り響いた。鉄砲隊演武と真田ミュージアムを見ようと兵庫県尼崎市から家族4人で初めて同町を訪れていた阪上徹君(12)は、「思ったより大きな音ですごかった」と感動した様子だった。

あの「鉄砲隊演武」は、音もすごいが火薬の臭いもすごいのだ。さて前回(5/15)のNHK大河ドラマ「真田丸」は、「第19回 恋路」だった。戦国ものらしからぬロマンチックなネーミングで、これは茶々(のちの淀殿=淀君)をめぐる恋路である。NHKの公式サイトから、あらすじを拾うと、

信繁は茶々にせがまれ、大坂城の中を二人きりで案内する。まだ若い茶々が過酷な運命を生き抜いていたことを知った信繁は、奔放に振る舞う茶々に対し好意を抱いてしまう。九州平定を目前にした秀吉は茶々を側室にしようと考える。秀吉の周囲は信繁と茶々の仲をいぶかり始める。一方、家康は信幸と、忠勝の愛娘・稲姫との政略結婚を持ち掛ける。

茶々(浅井茶々)は、確かに「過酷な運命」を生き抜いてきた。織田信長の姪として生まれ、その叔父の命で父・浅井長政が殺される。その軍を率いたのが秀吉だ。その後秀吉は、養父・柴田勝家と実母・市(お市の方)を殺す(じつは秀吉は市にあこがれていた)。そんな親の敵・秀吉に見初められ、側室になるというのだ。そんな茶々に対して秀吉は言う。死ぬ前には「茶々は日の本(ひのもと)一、幸せなおなごでした」と言って死んでくれ、と。そんな茶々が息子の秀頼とともに(しかも信繁と同じ日に)死んだのは、大坂城落城のときだった…。全く「過酷な運命」である。

今回、家康が信繁の兄・信幸に本多忠勝の娘(稲姫)をとらせる話が出てくる。結局、この政略結婚により関ヶ原のあと真田昌幸と信繁の命が助けられることになるのだから、運命というのは分からない。では最後に藤丸タダアキさんのブログから、彼の感想を紹介しておく。近江衆と尾張衆の話など、とても興味深い。

天真爛漫な茶々。それを追いかける秀吉。茶々について信繁は忠告を受けました。忠告主は片桐且元です。それは豊臣政権に大きく影を落とす話になっていきます。

秀吉は名古屋出身(尾張)です。彼の親類はほとんど名古屋(尾張)の人間なのですね。尾張時代、秀吉の家来は200-300人ぐらいだったでしょう。それに対して、秀吉は初めて信長からお城をもらいます。それが滋賀県長浜です。そして20万石近い領地を与えられます。20万石近い領地では5000人は家臣が必要になります。そこで大量の家臣を募集します。片桐且元はそこで応募してきた滋賀県出身者です。そんな近江衆にとって、茶々とは旧主浅井長政の長女なんですね。秀吉が信長から与えられた長浜界隈は浅井家の領地でした。

秀吉は茶々が最後に亡くなる前にこう言って欲しいと言っていました。「茶々は日ノ本一幸せなおなごでした」。真田丸のエンディングでは茶々が登場します。真田丸のエンディングは大坂夏の陣です。大坂夏の陣では信繁が戦死した後に茶々(淀君)も死去します。「茶々は日の本一幸せなおなごでした」。とはとても言える最後ではありませんでした。最後にナレーションでこんな言葉が流れました。「豊臣政権崩壊の始まりでした」。

そうでしょう。茶々には秀吉が長浜時代に雇用した侍たちの旧主筋の人間。石田三成や片桐且元・大谷吉継もそれにつぎます。これを近江衆と言っていいでしょう。彼らの多くは事務に堪能な官僚肌が多かったです。それに対して寧々の元には多くの尾張衆がいます。加藤清正・福島正則などがそれに当たります。これを尾張衆と言っていいでしょう。

彼らの多くは戦場で汗を流すいわば営業部隊です。結局はこの近江衆と尾張衆が関ヶ原でぶつかります。他の家臣団もこのどちらかの派閥に参加して戦います。近江衆には降伏後事務処理で助けられた外様大名の多くが付きます。島津・毛利・宇喜多・上杉。尾張衆は数で言えば、近江衆より少し劣ります。しかし、そこに徳川家康が乗ってしまいます。

家康は尾張衆を味方につけて関ヶ原を勝ち抜きます。そしてそのまま徳川幕府を作ってしまうのでした。秀吉の魔術的な政略・外交のおかげでできた豊臣政権。その家来達は経験値等で家康の敵ではありませんでした。それにしても、三谷幸喜は演出がうまいですね。逸話や小話をうまく話しの中に入れてきます。

徳川と真田の縁組の話がありました。縁組とは、力のある大名同士が縁を結んでお互いの力を高めるために行われます。そして、家康は当初、本多忠勝の娘をそのまま真田に嫁がせようとします。それに真田昌幸は激怒したと言われています。「小さいなりとも自分は大名である」「大名の嫡男の嫁に大名の家来筋から嫁をもらえるか」そう怒ったという話が残っています。家康は仕方なく自分の養女にして真田に嫁がせたそうです。これをうまく演出しきっていたのが印象的でした。

真田信繁は時代のクライマックスのど真ん中にいます。彼が戦国安土桃山時代の最後の主人公になっていきます。次回も楽しみですね。