NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「ディスカバー!奈良」を連載しています。7月27日付で掲載されたのは《「はせ」の語源 桜井市の泊瀬石(とませいし)》、執筆されたのは宇陀市榛原にお住まいの楠田英雄さんだ。泊瀬石が泊瀬(初瀬、長谷)の語源だったとは、初めて知った。全文を紹介する。

※トップ写真は長い谷が続く長谷寺参道の景色

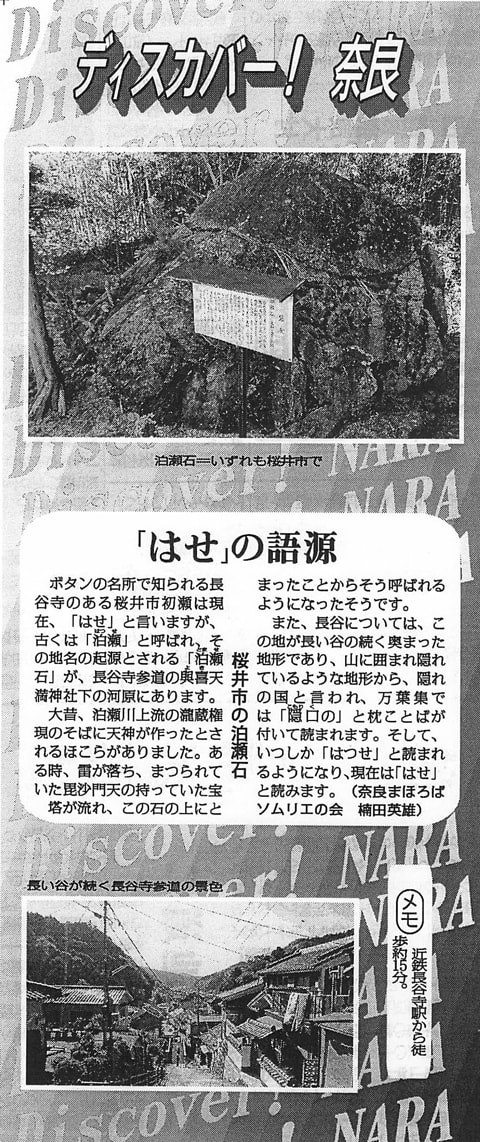

ボタンの名所で知られる長谷寺のある桜井市初瀬は現在、「はせ」と言いますが、古くは「泊瀬(はつせ)」と呼ばれ、その地名の起源とされる「泊瀬(とませ)石」が、長谷寺参道の與喜(よき)天満神社下の河原にあります。

泊瀬石(桜井市初瀬764)

大昔、泊瀬川上流の瀧蔵権現のそばに天神が作ったとされるほこらがありました。ある時、雷が落ち、まつられていた毘沙門天の持っていた宝塔が流れ、この石の上にとまったことからそう呼ばれるようになったそうです。

また、長谷については、この地が長い谷の続く奥まった地形であり、山に囲まれ隠れているような地形から、隠れの国といわれ、万葉集では「隠口(こもりく)の」と枕詞が付いて詠まれます。そして、いつしか「はつせ」と読まれるようになり、現在は「はせ」と読みます。

■メモ 近鉄長谷寺駅から徒歩約15分。(奈良まほろばソムリエの会 楠田英雄)

長谷寺の門前には井谷屋(長谷寺 湯元)という老舗旅館があり、ここはお料理はもちろんだが地下600mから湧き出す温泉(千人風呂)がいい。弱アルカリ性単純温泉で、体の芯から温まる。ここに泊まれば、長谷寺の早朝のお勤めに参加することができるのだ。

楠田さん、興味深いお話をありがとうございました、皆さん、ぜひ初瀬をお訪ねください!

※トップ写真は長い谷が続く長谷寺参道の景色

ボタンの名所で知られる長谷寺のある桜井市初瀬は現在、「はせ」と言いますが、古くは「泊瀬(はつせ)」と呼ばれ、その地名の起源とされる「泊瀬(とませ)石」が、長谷寺参道の與喜(よき)天満神社下の河原にあります。

泊瀬石(桜井市初瀬764)

大昔、泊瀬川上流の瀧蔵権現のそばに天神が作ったとされるほこらがありました。ある時、雷が落ち、まつられていた毘沙門天の持っていた宝塔が流れ、この石の上にとまったことからそう呼ばれるようになったそうです。

また、長谷については、この地が長い谷の続く奥まった地形であり、山に囲まれ隠れているような地形から、隠れの国といわれ、万葉集では「隠口(こもりく)の」と枕詞が付いて詠まれます。そして、いつしか「はつせ」と読まれるようになり、現在は「はせ」と読みます。

■メモ 近鉄長谷寺駅から徒歩約15分。(奈良まほろばソムリエの会 楠田英雄)

長谷寺の門前には井谷屋(長谷寺 湯元)という老舗旅館があり、ここはお料理はもちろんだが地下600mから湧き出す温泉(千人風呂)がいい。弱アルカリ性単純温泉で、体の芯から温まる。ここに泊まれば、長谷寺の早朝のお勤めに参加することができるのだ。

楠田さん、興味深いお話をありがとうございました、皆さん、ぜひ初瀬をお訪ねください!