NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は原則として年に1回、「講師養成講座」を開催している。NPO化した2013年頃から、たくさんの講師派遣依頼をいただき、少人数ではとても対応できないので、大々的に会員を講師に仕立て上げようとしているのだ。

※写真は、奈良まほろば館(東京・日本橋三越前)での講演風景。2017.6.25実施

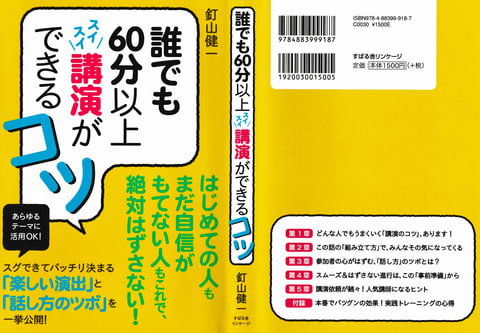

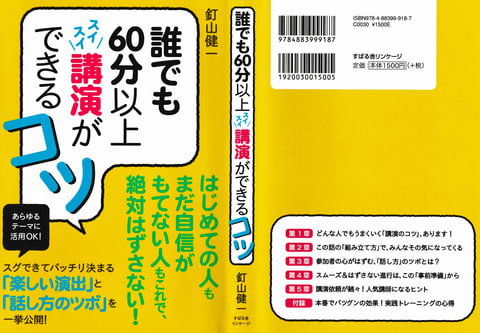

最初「講師育成のプロをお招きし研修してもらおう」と思って打診したが「1回20万円」等々といわれて諦め、「それなら講師経験のある私が関連本を読み、養成講座をやってみよう」と思い立ったのである。講師の心得に関する本は何冊も読んだが、最もストンと胃の腑に落ちたのが、釘山健一(くぎやま・けんいち)著『誰でも60分以上スイスイ講演ができるコツ』だった。今も時々読み返し、初心を忘れないようにしている。版元のサイトの「内容」によると、

誰でもできてしっかり盛り上がる「講演のコツ」、あります! はじめて講演を頼まれた人や、経験はあるけれどなかなか手応えを感じられない人のための講演の実践ノウハウ。「話の組み立て方」から、話し方、事前準備のキモまで、バッチリ紹介。 話術に自信がない、何をどうしたら喜んでもらえるかわからない、そんな不安を吹き飛ばす、「60分あっという間!」のカンタンな方法が盛りだくさん!

奈良まほろばソムリエの会は「PowerPoint」(パソコンのソフトで、プロジェクタを使って上映する)を必須としているし、講演は基本的に90分である。この本は通常の(パワポを使わない)講演について書かれているが、参考になることはたくさんある。私は何度も読み返し、付箋もたくさん貼ってあるのだが、本書の「目次」さえ読めばおおよそが分かるので、以下に列挙してみる(=青字。※私の注釈は黒字で書いた)。

第1章 どんな人でもうまくいく「講演のコツ」、あります!

1.「やるぞ」と決めたら、講演のはじまりです!

「うまくできなかったら」なんて心配しなくて大丈夫

誰でもムリなく実践できるコッがある

2.講演は段取り7分!「事前の準備」がモノを言う

「当日話すこと」がすべてと思っていませんか?

初回は準備に9日間見ておけばOK

3.主催者とのコミュニケーションは基本中の基本

あなた以上に講演の成功を望んでいる人とは?

主催者は、できる限りの協力をしてくれる強い味方!

4.まず「何のための講演か」を確認しよう

じつは主催者も目的がわかっていない!?

話し合うことで、だんだん意図が見えてくる

※主催者(主催者側の講演担当者)が「何のための講演か」分かっていないケースが案外多い。話し合いやメール交換を通じ、講演の真の意図を把握することが大切である。主催者が最初に提示してきた「演題」そのままでやるのは、とてもリスクが高い。

5.参加する人をあらかじめ把握しておく

参加者によって「話し方」もガラッと変わる

6.どんなテーマでも、「参加者が興味を持つように」話す方法

「主催者が聞かせたいこと」を、参加者が聞きたいとは限らない

みんなの満足を引き出すためのテクニックとは?

7.時間いっぱい「話すことがない」ときはどうする?

小一時間話せるくらいのネタは誰でももっている

思いつく限りのことを、すべて紙に書き出そう

8.これで、ネタは無限につくり出すことができる!

調べたことに、自分なりの解釈を加えるだけでOK

「誰でも手に入れられる情報」を、オリジナルに変換する方法

9.ネタごとに「共感ポイント」を盛り込もう

講演の中身は「7分ネタ」と「12分ネタ」の集合体

参加者の「なるほど~」をどれだけ引き出せるか

※共感ポイントは「楽しい」「わくわく」「びっくり」「感動」「驚き」「発見」。このような要素を講演に盛り込もう。

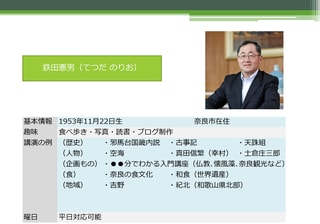

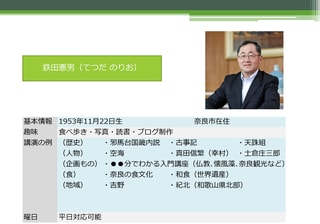

最近、奈良まほろばソムリエの会では、こんな「講師リスト」を作成した(登録者数=約20人)

10.「気楽に、楽しく、中身濃く」は人気講師の合い言葉

理屈を詰め込むほど、つまらない講演になっていく

参加者を笑顔にすることが最優先

11.「話す側が主役にならない」ように心がける。

一生懸命な人ほど陥りやすい4つの勘違い「①情熱を込めて話す②できるだけ多くのネタを話す③理路整然と話す④文字が主体の資料を使う」

参加者の反応を予想して話す習慣をつけよう

※ダメな講演は「①情熱を込めて話す②できるだけ多くのネタを話す③理路整然と話す④文字が主体の資料を使う」。逆に「①少し抑え気味に話す(特にはじめの方)②ポイントは3つほどに絞る③『○○だから○○と思うでしょうが、じつは○○です』と持って行く④カラーの資料や現物を持って行くと印象に残る」。

第2章 この話の「組み立て方」で、みんなその気になってくる

1.話の流れがわかる「プログラム」をつくろう

求められているのは、「情報」ではなく「ストーリー」

講演を構成している5つの要素とは?

※講演を構成する5つの要素は「①ネタの洗い出し②つかみの工夫③ストーリーづくり④楽しい演出の工夫⑤まとめ方」。

2.出だしは「みんなが関心のあるネタ」で

誰もが積極的に話を聴いてくれる、絶好のタイミング

いきなり本題に入るのは避ける

3.まずは手堅く決めたい「つかみ」の基本

その場の共通の話題なら、はずす心配なし「①その日の天気をネタにする②その日のニユースをネタにする③最近の話題をネタにする④会場の様子をネタにする」

4.一発で効果テキメンー「つかみ」の応用

参加者の目が覚める簡単な仕掛け「①こんにちはと言わせる②驚くような情報を出す③突然問題を出す」

※とにかく大事なのは「つかみ」である。私はよく「今日は○○の日ですが…」とやる。○○とその日のテーマを結びつけて話すのである。話題のニュースネタやゴシップなども効果的だ。

5.「ストーリー」は、先が読めないように組み立てる

「わかりやすい」だけでは1歩たりない!①起承転結をひとひねりする②「結・起承転結」の流れで変化をつける③ネタの羅列はダメ

6.「思い」を人の心に落とし込む、いちばん簡単な方法とは?

大切なのは「どのように」伝えるか

話術よりダンゼン効果的なテクニックがある

7.共感がグンと深まる「楽しい演出―伝え方編」

5分に1度は変化を起こそう

①クイズ形式を活用する②穴埋め問題(ワークシート)を使う③私生活を混ぜて語る

8.人の気持ちを一気に高める「楽しい演出-動きを出す編」

参加者を「主役」にするための具体策①実物を用意する②体験させる③動かす

9.ラスト5分、印象に残る「まとめ方」のコツ

あらかじめポイントを書いた紙を見せる―終了5分前

「名言」にかぶせて終わりの言葉を言う―終了1分前

10.できたプログラムは、こんなふうに見直そう

練り込み作業の繰り返しが大切

参加者の立場に立ってチェックする

プラス10分、マイナス10分のネタを決めておく

プログラムは絶対ではない

第3章 参加者の心がはずむ、「話し方」のツボとは?

1.本番で実力を出し切るために必ずやっておくこと

緊張で自分を見失わないために①まずはマイクを持って声を出す②主催者やスタッフと話をする③講師席の前に座った人に声をかける④「緊張するなぁ」と口に出さない

2.演台に上がったら、会場を一周見回す

気持ちに余裕をつくるちょっとした動作

3.「うなずいている人」を見ながら話す

「話し方しにはコツと練習の両方が必要」

4.それぞれのネタの最初はゆっくり話す

単調な話し方が聴き手の眠気を誘ってしまう!

話すスピードを上手に変える方法

※最も悪い話し方は「同じ調子で話すこと」、お経のように聞こえるのだ。これではお客さんは寝てしまう。

5.会場にいる誰かに、突然話しかける

「いじる人」がいると、グッと楽しい雰囲気になる

不安なときは「担当の若手スタッフ」を選べば失敗しない

6.慣れてきたら、あえて「間」を取る

無言の瞬間が人を引きつける

7.簡単な質問を投げかけながら進める

質問はつねに「事実確認」からはじめる

質問に答えることができると、参加者は楽しい!

8.質疑応答で困らないための6つの極意

とにかく難問が多いので油断は禁物①はじめはムリに質疑応答をやらなくてもいい②「その質問者限定の質問」はあとで個別に回答する③「講演のテーマと違う質問」はポイントをひとつ話す④「高度な貿問」はいったん打ち切る⑤質問の意味をゆっくり確認する⑥質問者の思いを否定しない

第4章 スムーズ&はずさない進行は、この「事前準備」から

1.講演先の下調べをしよう

どんな人が何を期待しているのか、実態をリサーチ

2.「配付資料」は、ここまで考えて準備する

限られた時間をムダにしないため、綿密な段取りを

3.大事な資料は、拡大してホワイトボードに貼りつける

ひと手間で、あっという間に会場を一体化できる

空白の時間」を大幅に節約できるのもメリット

4.座席の並べ方ひとつで、演出の幅がグッと広がる 心

「講義型」か「クループ型」か

できるだけ参加者の近くて話せる工夫を

「お茶場」(お茶とコップを置いたテーブル)などのさりげない配慮が心をはずませる

5.ホワイトボードの位置と台数を決める

「正面」をどこにするかがかなり重要

必要台数を事前に把握しておく

6.ホワイトボードを使うときは、ここに注意!

念のため持参すると安心な2つのクッズとは?

文字の大きさ、見やすさに気を配る

7.先方に用意してもらうものは、きちんと伝えよう

会場になんでも揃っていると思ったら大間違い

8.当日持参する「講演セット」の中身、大公開

専用バッグに入れておくと安心

9.会場入りしたらおこなう最後のツメとは?

主催者には当日早めに来てもらおう

小さなことでつまずかないよう入念なチェックを

10.それでもトラブルが起きてしまったら

内心うろたえていても、オモテに出さない!

よくあるトラブルとその対処法

第5章 講演依頼が続々!人気講師になるヒント

1.はじめての人のための「講演料」の考え方

お金の交渉はココがポイント

2.すぐ提出できる「プロフィール」を用意しておこう

自分について手軽に知ってもらうツール

アピールできることを整理しておくと便利

3.「講演チラシ」がないときは、自分でつくって活用してもらう

チラシの有無は必ず確認しよう

同じテーマでも、「切り口」ごとに内容は変わる

4.「ブログ」と「メルマガ」の意外な効用

主催者にとっての情報源として役立つ

「情報を発信する」ことで力量が上かる

5.「アンケート」のいちばん効果的な取り方はこれだ!

記入時間で、たいたい成否がわかる

6.参加者からの「不満の声」に過敏にならない

「ニーズに合わない」のはどうしようもない

よく書かれる2つの要望とは?

7.講演はまだまだ続く! 本番終了後のフォローのすべて

講演後1ヵ月間に何をやるかが決め手

付録 本番でバツグンの効果!実践トレーニングの心得

上記の全部をマスターしてやることは至難の業だが、ポイントを突いていることは確かである。釘山氏のようなベテランの域に少しでも近づけるよう、講演には十分な準備をして臨みたいものである。

※写真は、奈良まほろば館(東京・日本橋三越前)での講演風景。2017.6.25実施

最初「講師育成のプロをお招きし研修してもらおう」と思って打診したが「1回20万円」等々といわれて諦め、「それなら講師経験のある私が関連本を読み、養成講座をやってみよう」と思い立ったのである。講師の心得に関する本は何冊も読んだが、最もストンと胃の腑に落ちたのが、釘山健一(くぎやま・けんいち)著『誰でも60分以上スイスイ講演ができるコツ』だった。今も時々読み返し、初心を忘れないようにしている。版元のサイトの「内容」によると、

誰でもできてしっかり盛り上がる「講演のコツ」、あります! はじめて講演を頼まれた人や、経験はあるけれどなかなか手応えを感じられない人のための講演の実践ノウハウ。「話の組み立て方」から、話し方、事前準備のキモまで、バッチリ紹介。 話術に自信がない、何をどうしたら喜んでもらえるかわからない、そんな不安を吹き飛ばす、「60分あっという間!」のカンタンな方法が盛りだくさん!

| 誰でも60分以上スイスイ講演ができるコツ |

| 釘山健一 | |

| すばる舎 |

奈良まほろばソムリエの会は「PowerPoint」(パソコンのソフトで、プロジェクタを使って上映する)を必須としているし、講演は基本的に90分である。この本は通常の(パワポを使わない)講演について書かれているが、参考になることはたくさんある。私は何度も読み返し、付箋もたくさん貼ってあるのだが、本書の「目次」さえ読めばおおよそが分かるので、以下に列挙してみる(=青字。※私の注釈は黒字で書いた)。

第1章 どんな人でもうまくいく「講演のコツ」、あります!

1.「やるぞ」と決めたら、講演のはじまりです!

「うまくできなかったら」なんて心配しなくて大丈夫

誰でもムリなく実践できるコッがある

2.講演は段取り7分!「事前の準備」がモノを言う

「当日話すこと」がすべてと思っていませんか?

初回は準備に9日間見ておけばOK

3.主催者とのコミュニケーションは基本中の基本

あなた以上に講演の成功を望んでいる人とは?

主催者は、できる限りの協力をしてくれる強い味方!

4.まず「何のための講演か」を確認しよう

じつは主催者も目的がわかっていない!?

話し合うことで、だんだん意図が見えてくる

※主催者(主催者側の講演担当者)が「何のための講演か」分かっていないケースが案外多い。話し合いやメール交換を通じ、講演の真の意図を把握することが大切である。主催者が最初に提示してきた「演題」そのままでやるのは、とてもリスクが高い。

5.参加する人をあらかじめ把握しておく

参加者によって「話し方」もガラッと変わる

6.どんなテーマでも、「参加者が興味を持つように」話す方法

「主催者が聞かせたいこと」を、参加者が聞きたいとは限らない

みんなの満足を引き出すためのテクニックとは?

7.時間いっぱい「話すことがない」ときはどうする?

小一時間話せるくらいのネタは誰でももっている

思いつく限りのことを、すべて紙に書き出そう

8.これで、ネタは無限につくり出すことができる!

調べたことに、自分なりの解釈を加えるだけでOK

「誰でも手に入れられる情報」を、オリジナルに変換する方法

9.ネタごとに「共感ポイント」を盛り込もう

講演の中身は「7分ネタ」と「12分ネタ」の集合体

参加者の「なるほど~」をどれだけ引き出せるか

※共感ポイントは「楽しい」「わくわく」「びっくり」「感動」「驚き」「発見」。このような要素を講演に盛り込もう。

最近、奈良まほろばソムリエの会では、こんな「講師リスト」を作成した(登録者数=約20人)

10.「気楽に、楽しく、中身濃く」は人気講師の合い言葉

理屈を詰め込むほど、つまらない講演になっていく

参加者を笑顔にすることが最優先

11.「話す側が主役にならない」ように心がける。

一生懸命な人ほど陥りやすい4つの勘違い「①情熱を込めて話す②できるだけ多くのネタを話す③理路整然と話す④文字が主体の資料を使う」

参加者の反応を予想して話す習慣をつけよう

※ダメな講演は「①情熱を込めて話す②できるだけ多くのネタを話す③理路整然と話す④文字が主体の資料を使う」。逆に「①少し抑え気味に話す(特にはじめの方)②ポイントは3つほどに絞る③『○○だから○○と思うでしょうが、じつは○○です』と持って行く④カラーの資料や現物を持って行くと印象に残る」。

第2章 この話の「組み立て方」で、みんなその気になってくる

1.話の流れがわかる「プログラム」をつくろう

求められているのは、「情報」ではなく「ストーリー」

講演を構成している5つの要素とは?

※講演を構成する5つの要素は「①ネタの洗い出し②つかみの工夫③ストーリーづくり④楽しい演出の工夫⑤まとめ方」。

2.出だしは「みんなが関心のあるネタ」で

誰もが積極的に話を聴いてくれる、絶好のタイミング

いきなり本題に入るのは避ける

3.まずは手堅く決めたい「つかみ」の基本

その場の共通の話題なら、はずす心配なし「①その日の天気をネタにする②その日のニユースをネタにする③最近の話題をネタにする④会場の様子をネタにする」

4.一発で効果テキメンー「つかみ」の応用

参加者の目が覚める簡単な仕掛け「①こんにちはと言わせる②驚くような情報を出す③突然問題を出す」

※とにかく大事なのは「つかみ」である。私はよく「今日は○○の日ですが…」とやる。○○とその日のテーマを結びつけて話すのである。話題のニュースネタやゴシップなども効果的だ。

5.「ストーリー」は、先が読めないように組み立てる

「わかりやすい」だけでは1歩たりない!①起承転結をひとひねりする②「結・起承転結」の流れで変化をつける③ネタの羅列はダメ

6.「思い」を人の心に落とし込む、いちばん簡単な方法とは?

大切なのは「どのように」伝えるか

話術よりダンゼン効果的なテクニックがある

7.共感がグンと深まる「楽しい演出―伝え方編」

5分に1度は変化を起こそう

①クイズ形式を活用する②穴埋め問題(ワークシート)を使う③私生活を混ぜて語る

8.人の気持ちを一気に高める「楽しい演出-動きを出す編」

参加者を「主役」にするための具体策①実物を用意する②体験させる③動かす

9.ラスト5分、印象に残る「まとめ方」のコツ

あらかじめポイントを書いた紙を見せる―終了5分前

「名言」にかぶせて終わりの言葉を言う―終了1分前

10.できたプログラムは、こんなふうに見直そう

練り込み作業の繰り返しが大切

参加者の立場に立ってチェックする

プラス10分、マイナス10分のネタを決めておく

プログラムは絶対ではない

第3章 参加者の心がはずむ、「話し方」のツボとは?

1.本番で実力を出し切るために必ずやっておくこと

緊張で自分を見失わないために①まずはマイクを持って声を出す②主催者やスタッフと話をする③講師席の前に座った人に声をかける④「緊張するなぁ」と口に出さない

2.演台に上がったら、会場を一周見回す

気持ちに余裕をつくるちょっとした動作

3.「うなずいている人」を見ながら話す

「話し方しにはコツと練習の両方が必要」

4.それぞれのネタの最初はゆっくり話す

単調な話し方が聴き手の眠気を誘ってしまう!

話すスピードを上手に変える方法

※最も悪い話し方は「同じ調子で話すこと」、お経のように聞こえるのだ。これではお客さんは寝てしまう。

5.会場にいる誰かに、突然話しかける

「いじる人」がいると、グッと楽しい雰囲気になる

不安なときは「担当の若手スタッフ」を選べば失敗しない

6.慣れてきたら、あえて「間」を取る

無言の瞬間が人を引きつける

7.簡単な質問を投げかけながら進める

質問はつねに「事実確認」からはじめる

質問に答えることができると、参加者は楽しい!

8.質疑応答で困らないための6つの極意

とにかく難問が多いので油断は禁物①はじめはムリに質疑応答をやらなくてもいい②「その質問者限定の質問」はあとで個別に回答する③「講演のテーマと違う質問」はポイントをひとつ話す④「高度な貿問」はいったん打ち切る⑤質問の意味をゆっくり確認する⑥質問者の思いを否定しない

第4章 スムーズ&はずさない進行は、この「事前準備」から

1.講演先の下調べをしよう

どんな人が何を期待しているのか、実態をリサーチ

2.「配付資料」は、ここまで考えて準備する

限られた時間をムダにしないため、綿密な段取りを

3.大事な資料は、拡大してホワイトボードに貼りつける

ひと手間で、あっという間に会場を一体化できる

空白の時間」を大幅に節約できるのもメリット

4.座席の並べ方ひとつで、演出の幅がグッと広がる 心

「講義型」か「クループ型」か

できるだけ参加者の近くて話せる工夫を

「お茶場」(お茶とコップを置いたテーブル)などのさりげない配慮が心をはずませる

5.ホワイトボードの位置と台数を決める

「正面」をどこにするかがかなり重要

必要台数を事前に把握しておく

6.ホワイトボードを使うときは、ここに注意!

念のため持参すると安心な2つのクッズとは?

文字の大きさ、見やすさに気を配る

7.先方に用意してもらうものは、きちんと伝えよう

会場になんでも揃っていると思ったら大間違い

8.当日持参する「講演セット」の中身、大公開

専用バッグに入れておくと安心

9.会場入りしたらおこなう最後のツメとは?

主催者には当日早めに来てもらおう

小さなことでつまずかないよう入念なチェックを

10.それでもトラブルが起きてしまったら

内心うろたえていても、オモテに出さない!

よくあるトラブルとその対処法

第5章 講演依頼が続々!人気講師になるヒント

1.はじめての人のための「講演料」の考え方

お金の交渉はココがポイント

2.すぐ提出できる「プロフィール」を用意しておこう

自分について手軽に知ってもらうツール

アピールできることを整理しておくと便利

3.「講演チラシ」がないときは、自分でつくって活用してもらう

チラシの有無は必ず確認しよう

同じテーマでも、「切り口」ごとに内容は変わる

4.「ブログ」と「メルマガ」の意外な効用

主催者にとっての情報源として役立つ

「情報を発信する」ことで力量が上かる

5.「アンケート」のいちばん効果的な取り方はこれだ!

記入時間で、たいたい成否がわかる

6.参加者からの「不満の声」に過敏にならない

「ニーズに合わない」のはどうしようもない

よく書かれる2つの要望とは?

7.講演はまだまだ続く! 本番終了後のフォローのすべて

講演後1ヵ月間に何をやるかが決め手

付録 本番でバツグンの効果!実践トレーニングの心得

上記の全部をマスターしてやることは至難の業だが、ポイントを突いていることは確かである。釘山氏のようなベテランの域に少しでも近づけるよう、講演には十分な準備をして臨みたいものである。