金峯山寺長臈(ちょうろう)田中利典師は、ご自身のFacebookに、ご講演「生と死…修験道に学ぶ」(第42回日本自殺予防学会総会 2018.9.22)の内容を10回に分けて連載された(2022.11.7~20)。心に響くとてもいいお話なので、私はこれを追っかけて当ブログで紹介している。

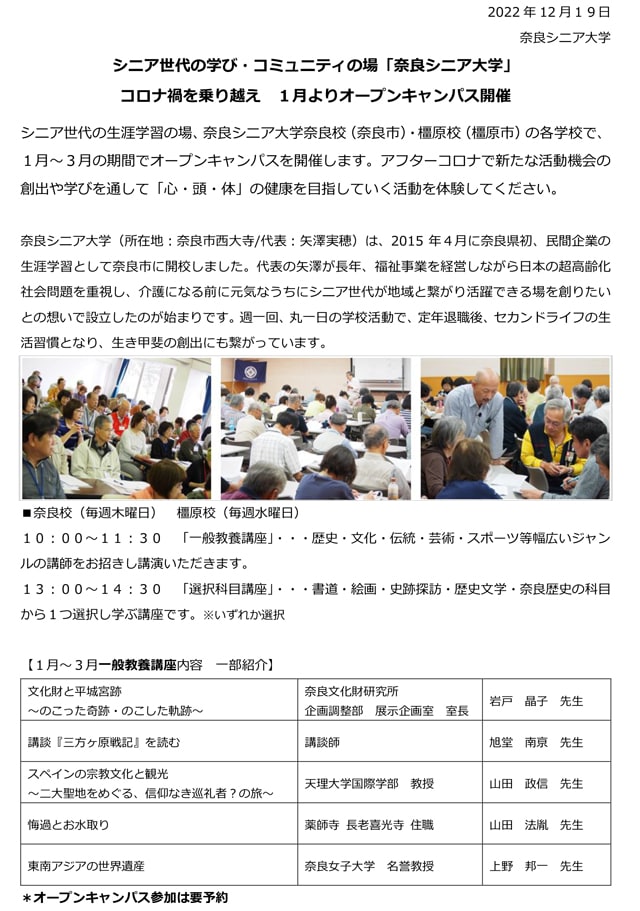

※トップ写真は、奈良県立文化会館前庭の紅葉(2022.11.17撮影)

前回(第5回)のタイトルは「擬死再生の行」だった。死ぬような思いで修行する。すると行を終えると、今度は「生きている」ということが実感できる、つまり「命の実感」が獲得できるということだった。今回は、普段の生活の中でも自分の生・自分の死を意識しようと説く。これが「死に習う」である。では、師のFacebook(11/12付)から全文を抜粋する。

シリーズ「生と死…修験道に学ぶ」⑥「死に習う」

2番目の学び。修験道には「死に習う」という教えがございます。どういうことかというと、毎日の生活の中で常に自分の死を意識する。さきほどの「動いている間はなかなか止まった状態のことがわからない」という話をしましたが、だからこそ自分が生きてる今、自分の死を意識する、死を意識して生きるというのを、「死に習う」という言葉で教えています。

山の修行では擬死再生という、死を意識し、生を意識するのですが、それは山の中だけではなくて、普段の生活の中でも、自分の生、自分の死を意識しましょう、ということが「死に習う」なのです。

修験ではさらに「山の行より里の行」という教えがあります。山で得た修行の力、これは素晴らしいけれども、それを里で活かすのがもっと大事なのだと教えています。もっと言うと山で得た修行の力は大変素晴らしいけれども、実は毎日の生活の中の修行が肝心なのだということです。在家信仰としての真骨頂ともいえると思います。

「死に習う」というのも、山の中で、擬死再生ー死を意識するような経験をするけれども、それよりさらに毎日の生活の中で自分の死を意識して生きることが大事なのだと教えているのです。そういう意味では、現代社会は生きる「生」への意識、あるいは「死」への意識が大きく隔絶してしまっているかもしれません。

一つは、大自然の中で修行しますと、大自然の厳しい環境の中から、自分らが生きている、生かされているということを体感し、自分の生とか死についても実感するものがあるのですが、現代の我々の生活というのは、そういった自然の摂理の中で生きるという関係性がややもすると阻害されているように感じます。

具体的に言いますと、生と死の事については、例えば、ウチの弟は、私の家で生まれました。私が9歳の時に彼は「おぎゃー」といって生まれたのです。お産婆さんの手伝いで、自宅で母は出産しました。赤ちゃんは、昔は皆、家で生まれたものです。そして家で死にました。私が生まれた時には祖父も祖母も亡くなっていたのですが、隣のおばあちゃんは隣の自宅で死にました。生も死も普段生きている中で目の当たりにする機会が少し前までは、皆あったのです。

今の子供達、うちの息子や娘は、死や生を病院でしか経験していません。うっかりすると、病院にも駆けつけなかったりするわけですから、生や死がリアルなものとして映らない時代を生きていると言っていいでしょう。生も死も自然の摂理ですが、そういう生や死自体から隔絶している社会の中で生きていると、「死に習う」、「生を意識する」というのはなかなか難しいことだと思います。

生かされている命との向き合い、といいましたが、こういう社会では、自分の生、自分の死についてさえも実感が欠けるわけで、どうしても命の軽視、生への尊厳を失うのではないかと思います。山伏の教えで「死に習う」というのは、そういう毎日の中に自分の死を意識して、一日をしっかりと生きましょう、という導きでもあるわけです。

**********

好評いただいている?私の著作振り返りシリーズの第4弾は、平成30年に開催された第42回日本自殺予防学会での特別講演「生と死…修験道に学ぶ」を、10回に短く分けて紹介させていただきます。もう4年前の講演ですが、なかなか頑張ってお話ししています。ご意見、ご感想をお待ちしております。

※トップ写真は、奈良県立文化会館前庭の紅葉(2022.11.17撮影)

前回(第5回)のタイトルは「擬死再生の行」だった。死ぬような思いで修行する。すると行を終えると、今度は「生きている」ということが実感できる、つまり「命の実感」が獲得できるということだった。今回は、普段の生活の中でも自分の生・自分の死を意識しようと説く。これが「死に習う」である。では、師のFacebook(11/12付)から全文を抜粋する。

シリーズ「生と死…修験道に学ぶ」⑥「死に習う」

2番目の学び。修験道には「死に習う」という教えがございます。どういうことかというと、毎日の生活の中で常に自分の死を意識する。さきほどの「動いている間はなかなか止まった状態のことがわからない」という話をしましたが、だからこそ自分が生きてる今、自分の死を意識する、死を意識して生きるというのを、「死に習う」という言葉で教えています。

山の修行では擬死再生という、死を意識し、生を意識するのですが、それは山の中だけではなくて、普段の生活の中でも、自分の生、自分の死を意識しましょう、ということが「死に習う」なのです。

修験ではさらに「山の行より里の行」という教えがあります。山で得た修行の力、これは素晴らしいけれども、それを里で活かすのがもっと大事なのだと教えています。もっと言うと山で得た修行の力は大変素晴らしいけれども、実は毎日の生活の中の修行が肝心なのだということです。在家信仰としての真骨頂ともいえると思います。

「死に習う」というのも、山の中で、擬死再生ー死を意識するような経験をするけれども、それよりさらに毎日の生活の中で自分の死を意識して生きることが大事なのだと教えているのです。そういう意味では、現代社会は生きる「生」への意識、あるいは「死」への意識が大きく隔絶してしまっているかもしれません。

一つは、大自然の中で修行しますと、大自然の厳しい環境の中から、自分らが生きている、生かされているということを体感し、自分の生とか死についても実感するものがあるのですが、現代の我々の生活というのは、そういった自然の摂理の中で生きるという関係性がややもすると阻害されているように感じます。

具体的に言いますと、生と死の事については、例えば、ウチの弟は、私の家で生まれました。私が9歳の時に彼は「おぎゃー」といって生まれたのです。お産婆さんの手伝いで、自宅で母は出産しました。赤ちゃんは、昔は皆、家で生まれたものです。そして家で死にました。私が生まれた時には祖父も祖母も亡くなっていたのですが、隣のおばあちゃんは隣の自宅で死にました。生も死も普段生きている中で目の当たりにする機会が少し前までは、皆あったのです。

今の子供達、うちの息子や娘は、死や生を病院でしか経験していません。うっかりすると、病院にも駆けつけなかったりするわけですから、生や死がリアルなものとして映らない時代を生きていると言っていいでしょう。生も死も自然の摂理ですが、そういう生や死自体から隔絶している社会の中で生きていると、「死に習う」、「生を意識する」というのはなかなか難しいことだと思います。

生かされている命との向き合い、といいましたが、こういう社会では、自分の生、自分の死についてさえも実感が欠けるわけで、どうしても命の軽視、生への尊厳を失うのではないかと思います。山伏の教えで「死に習う」というのは、そういう毎日の中に自分の死を意識して、一日をしっかりと生きましょう、という導きでもあるわけです。

**********

好評いただいている?私の著作振り返りシリーズの第4弾は、平成30年に開催された第42回日本自殺予防学会での特別講演「生と死…修験道に学ぶ」を、10回に短く分けて紹介させていただきます。もう4年前の講演ですが、なかなか頑張ってお話ししています。ご意見、ご感想をお待ちしております。