■ フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を観るのはあきらめた。で、別の展覧会「生きるための家 次世代建築家による39の提案」を観ようと東京都美術館の館内に入った。なかなか興味深い提案もあったが内容については省略する。

ミュージアム・ショップでこの本を見つけて買い求めた。内藤多仲は塔博士としてその名をよく知られている。多仲が戦後、構造設計を行ったタワーがこの本に紹介されているので挙げておく。

名古屋テレビ塔、(昭和29年)、通天閣(昭和31年)、別府テレビ塔(昭和32年)、札幌テレビ塔(昭和32年)、東京タワー(昭和33年)、博多タワー(博多ポートタワー 昭和39年) 以上の6つ。東京タワーは6兄弟の5番目ということになる。

ここに以前このブログ書いた記事を再掲する。

下図のように片持ちの棒状の構造物が等分布荷重を受ける時の曲げモーメント図(BMD)を立てて左右対称にした形と相似をなすフォルムが構造的に合理的で美しい、ということになるでしょう。東京タワーがその実例です。

(ネット検索で見つけた図を使わせていただきました。)

この本には東京タワーの構造設計にかかわった田中彌壽雄さんという方へのインタビューが載っている。その中に次のような説明がある。

**先生(内藤多仲のこと:筆者注)は「構造合理性」とおっしゃっていました。力学的に無理がない、素直なものということです。東京タワーが出来た時、エッフェル塔に似ているという批判もあったようですが、無理なくやれば形が同じになるのは当たり前、「自然の成り行き」だと、先生は自信をもっておられました。曲げモーメント図に類似した形が、構造合理性を持つ形なのです。(後略)** 61頁

私は機会あるごとにこの説明と同じことを言ってきた。それが的外れな指摘ではないことを理解してもらえる文章に出会ったことをうれしく思う。

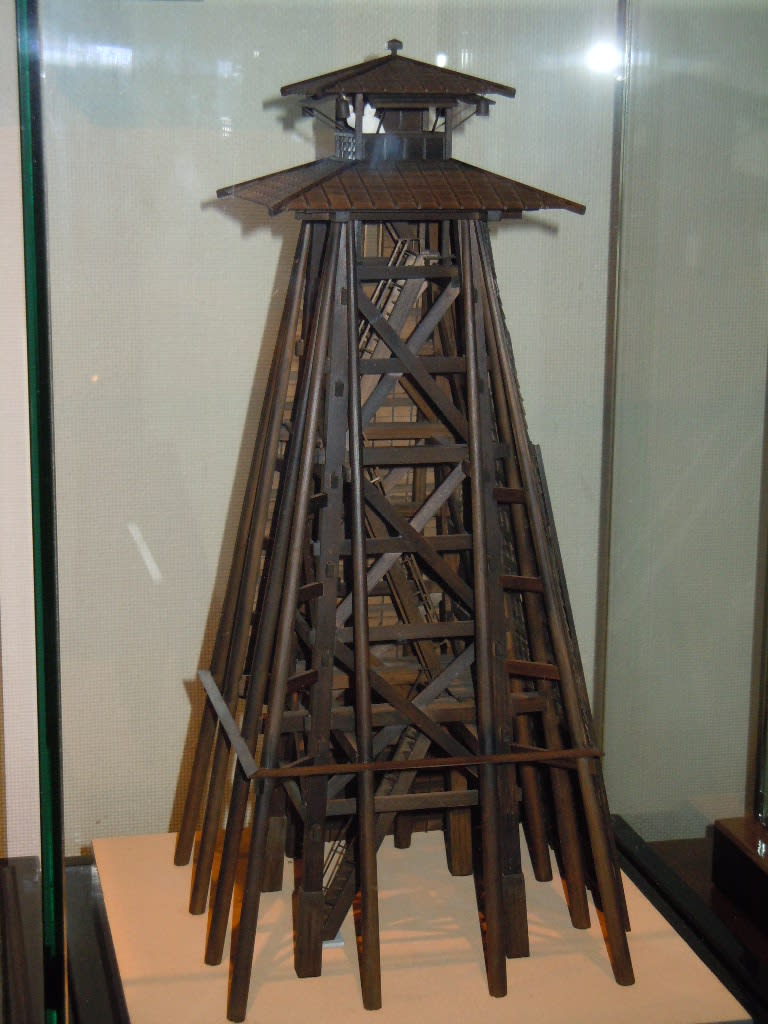

火の見櫓の形は「構造合理性」による必然、だから美しいのだ。

辰野町本町の火の見櫓 形が東京タワーとよく似ている。