■ サッカー天皇杯の2回戦、松本山雅対横浜FCのゲームをNHKBS1で観た。

実況のアナウンサーも解説の加茂さんも山雅のサポーターの応援の凄さに驚いていた。J1並だと。

ゲームは終始、なんと松本山雅が押し気味。シンプルなパスワークで後半の早い時間に片山が先制ゴール! そして船山のPKで2点のリード!

後半23分過ぎ、FWの三浦知良が入った。26分過ぎ、横浜のゴール前、バックパスの反則。で、間接フリーキック。これを決められず、残念。残り2分、須藤のシュートはクロスバー。

ロスタイムは4分、長い。「山雅は守ろうという姿勢ではなく、なんとかもう1点取ろうとしてますよ」と加茂さん。

松本山雅 横浜FCに完勝! なかなかいい内容のゲームだった。

ベンチには松田のユニホームが架けられていた。

大町市美麻の火の見櫓

昨年の5月 この木造の火の見櫓から始まった・・・。 過去ログ

後方の双耳峰は鹿島槍ヶ岳

木造の櫓の柱脚部分は御影石と木の杭にアンカーボルトで固定されている。大正十五年四月と彫り込まれた文字が確認できる。

111008撮影

■ リニア中央新幹線。時速500kmで走行するリニアモーターカーで東京・名古屋間を40分で、東京・大阪間を1時間で結ぶ計画。2027年に東京・名古屋間、2045年に東京・大阪間の開業を目指す超大型プロジェクト。このプロジェクトに関する記事が時々新聞に載る。

6日の新聞(タウン情報)によると、建設費の総額が9兆円強と見込まれているそうだ。建設コストに見合うだけの経済効果が期待できるという広報は本当に信頼できるのかな。将来的には「人の移動」って減少するんじゃないのかな。日本の人口も減少に転じているわけだし。「情報の移動」はますます増えるだろうけど。それに福島の原発の事故があっても、国民はいけいけどんどんな経済成長を望んでいるのかな、仮に望んでいるとして、それって可能なのかなぁ~。

・リニア中央新幹線は、今国民が望むワークスタイル、ライフスタイルに合致しているプロジェクトなのかな。

・国土の新たな総合計画、グランドデザインがまずなされ、その中に必要なプロジェクトとして位置づけられるべきではないのかな。

・技術開発って、その必要性があって行われるべきものだと思うけどな。リニアの場合は逆で、「できちゃった技術、実用化しなきゃ」ということではないのかな。

東京から名古屋までたったの40分、リニア内で会議の資料を読み終えることができなくて、名古屋のカフェで1時間かけて読んだりしたら、所用時間が今と変わらない、なんてね。

いつごろのことだったか「せまい日本 そんなに急いでどこへ行く」 こんなコピーのCMがあった。「のんびり行こうよ おれたちは」というモービル石油のCMもあった。このCMって今の社会のモードというか、気分にぴったりじゃないかな。

田舎のカールおじさんはこのプロジェクト不要に1票だな。

199

屋根の形、避雷針の細い飾り、やや大きめの蕨手、現代彫刻のようだ。半鐘と共に木槌が吊るしてある。まだ、半鐘を叩いているのかもしれない。知人に訊いてみよう。

辰野町新町の火の見櫓

1 櫓のフォルムの美しさ ★★★★★

2 屋根・見張り台の美しさ ★★★★★

3 脚の美しさ ★★★

■ 読みはじめた『考えることの科学』 市川伸一/中公新書では帰納的推論についても論じている。

辰野町の火の見櫓をいまままで何基か見てきたがそれらは櫓の姿も屋根・見張り台も美しかった。櫓が描くなめらかな曲線が美しく、全体のバランスもいいのだ。そこで「辰野町の火の見櫓は美しい」と帰納的に推論する。これは直感的に正しい、と思っている。

この火の見櫓のフォルムも実に美しい。ただ、残念なのは、脚。正面1面しかアーチになっていないことだ。4面ともアーチ脚だったら、3の評価項目も★が5つだったのに・・・。

辰野町では他にも何基か火の見櫓を見かけた。そのうち出かけよう。

他人(ひと)の理解が及ばないところにマニアな世界がある。休日に火の見櫓巡りに出かける、というのはまだ単なる趣味として理解されるだろう・・・。

推論の認知心理学への招待

■ 塩尻のえんぱーくで行われた古本市で入手した本、『考えることの科学』市川伸一/中公新書を読みはじめる。

**日常生活での思考は推論の連続といえる。その多くは論理形式に従うより、文脈情報に応じた知識を使ったり、心の中のモデルを操作してなされる。 (中略) 推論はさらに、その人の信念や感情、他者にも影響される。推論の認知心理学は、これら人間の知的能力の長所と短所とをみつめ直すことによって、それを改善するためのヒントを与えてくれる。**(カバー折り返しの文章より)

なかなか興味深い論考が展開されている。読み終えてから、また書こう。

■ 松本の女鳥羽川(観光客でにぎわう縄手通りに沿って流れている川)にかかる千歳橋に巨大な「カブトムシ」と「サソリ」と「きのこ雲」の彫刻が設置されています。左の写真で歩いている人と比べると、「カブトムシ」の大きさは4メール以上ありそうです。

作品の説明板によると「カブトムシ」は日本の元気の象徴、「サソリ」と「きのこ雲」は災いの象徴だそうです。 両者を対峙させた展示ですね。

安曇野市在住の彫刻家(30年近くステンレス板を使って昆虫を創り続けている作家)の作品で、立ち上がれ日本!!というメッセージが込められているそうです。

東北の災禍を忘れないために展示をず~っと続けて欲しいです。

街に棲む生き物たち

■ 10月1日に公開が始まった映画「はやぶさ HAYABUSA」を早速観てきました。

小惑星探査機「はやぶさ」に課せられたミッションはイトカワ(日本の宇宙開発の創始者、糸川英夫氏にちなんでつけられた名前)に着陸してサンプルを採取し、地球に戻ってくることでした。ちょっと大きめの冷蔵庫くらいの「はやぶさ」の満身創痍の帰還は本当に感動的でしたが、この実話がエンタテイメントに仕立て上げられていました。

西田敏行がちょっと薄めながら釣りバカのハマちゃんキャラで対外協力室室長の役を演じていました。机のひき出しに釣り道具が入っているんじゃないかと。(笑) 漁業関係者との交渉などはハマちゃんそのものでした。

竹内結子が演じた水沢恵には特定のモデルはいないそうですが、これまた三枚目キャラでした。

実在のモデルがいるのかどうか分かりませんが、「はやぶさ」の運用室でパソコンを操作して「はやぶさ」にコマンドを送信する、いかにもパソコンの扱いが超得意といった雰囲気の太ったお兄さんもなかなか味のあるキャラでした。

この手の映画、日本では妙にきっちり堅くなりがちですが、他にも「電車男(何年か前にテレビドラマ化されましたね)」応援団のようなキャラのはやぶさおたくが出てきたり、松村和子のヒット曲 ♪帰ってこいよ(そう、まさに無事帰ってこいよ、というドラマでした)が流れたりして、楽しい作品になっていました。

このように書いてくると喜劇かと思われてしまうかもしれませんが、決してそうではありません。映画では「はやぶさプロジェクト」の全貌を分かりやすく描いていて、科学技術の最先端に関る人たちっていいなぁ、と思わせるに十分でした。チームが一丸となって「はやぶさ」に次々に起こるトラブルを解決していく姿に、涙腺がゆるい中年、涙が出ました。

この秋始めて観た映画はなかなか良かったです。

メモ

『小惑星探査機はやぶさ』川口淳一郎/中公新書

『太陽系大紀行』野本陽代/岩波新書

198 塩尻市大門(塩尻駅の近く)の火の見櫓 111002

■ 櫓は上方に向かって直線的に絞り込まれている。櫓の部材はリベット接合されている。見張り台と比べて屋根が小さい。地味な姿を見て「どの形態も構造から生まれ、次第に芸術になった」という、以前建築関係の本で読んだ言葉を思い出した。避雷針には曲線状の飾り(頂華)がつけられている。

ブレースのリング式ターンバックルは肉厚で剛性が高そう。脚部は柱材相互を2本の横架材で繋いでいる。めずらしいデザイン。寄付をした人たちの名前を記したプレートが取り付けられている。

追記(160606):撤去されて今は無い。

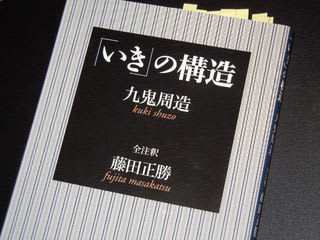

■ 先日書店で岩波書店の「九鬼周造全集」のパンフレットを目にしたのも何かの縁だと思い、『「いき」の構造』 講談社学術文庫を読んだ。

「いき」とは何か・・・。九鬼周造は深く思索し、周到に論考する。

**運命によって「諦め」を得た「媚態」が「意気地」の自由に生きるのが「いき」である。人間の運命に対して曇らざる眼をもち、魂の自由に向かって悩ましい憧憬を懐く民族ならずしては媚態をして「いき」の様態を取らしむることはできない。「いき」の核心的意味は、その構造がわが民族存在の自己開示として把握されたときに、十全なる会得と理解とを得たのである。(160頁)**

広い意味での文化論。芸術論として読むこともできるし、人生論として読むこともできる。恋愛論として読むこともできるだろう。本書の内容を自分なりに咀嚼するには少し時間が必要だ。

メモ:岩波文庫

■ 生誕10,000日には27歳のときに、20,000日には54歳のときになる。30,000日になるのは82歳のときだ。まあ、そんなに長生きはできないだろうから、私の人生は27,000日といったところだろうか、いや25,000日か。

1日の出来事を1ページに記録するとして人生は25,000ページ、500ページの本50冊分になる。500ページの文庫本をさがしてみる。司馬遼太郎の『梟の城』新潮文庫が511ページだ。私はこの長編小説から司馬遼太郎の広大な世界へ入り込んだ。

人生のボリュームってこの厚さの文庫本50冊分か、そうか・・・。

生まれてから小学校に入学するまでは親が毎日欠かさず記録をつける。そこで本人に引き継げば、「人生全日録」って全く不可能ではないかもしれない・・・、などと途方もないことを考える。でも、記録には残さず、記憶にだけそっと残しておきたいことだって・・・・、あるなぁ。

早々と来年のダイアリーを買い求めた。1985年以降のダイアリーをすべて保存してある(それ以前のものは処分してしまった)。仕事のことが大半だが、毎日欠かさず記録してきた。

1985年1月1日から今日(2011年10月1日)は9770日目(26年9ヶ月)。

メモ:「日齢計算」で検索すれば生誕10,000日、20,000日がいつか分かるサイトがヒットする。

安曇野市豊科新田の火の見櫓

197

踊り場が2つある背の高い火の見櫓。櫓の絞り込みがきつい。

屋根のてっぺんの避雷針が曲っているのが気になる。

すぐ後ろの電柱が櫓の構造を分かりにくくしている。写真を撮るときは注意しないといけない。

火の見櫓を下から見上げると▲と●、幾何学的造形が美しい。

ダイコンとコンニャク、おでんの季節になった・・・。