民家 昔の記録  1

1

■ 山形県東田川郡朝日村(現在は合併して鶴岡市になっています)は庄内地方と山形地方を結ぶ六十里越街道に沿う山村です。江戸時代、この村の田麦俣には出羽三山参詣の足溜まりとして宿屋を営む家が何件もあったとのことです。この田麦俣という地名は民家の本には必ず出てきます。

この地方の農家の多くは明治以降に養蚕農家に転じたのでしょう。養蚕に必要な通風を確保する「はっぽう(2)」と呼ばれる特徴的な開口を持つ茅葺き屋根が造られました。私が朝日村の大網(下村、中村)を訪ねたのは1980年の8月13日のことでした。民家好きとして是非訪ねたいところだったのです。1日に何本もないバスを利用しての旅でした。(1)  2

2 3

3 4

4 5

5

妻側はかぶと造り 6

6 7

7 8

8

風返しを訛って「けえじ」と言われる棟端飾りと高はっぽう。 このような屋根の造形は「すばらしい!」と言う他ありません。

芥川賞を受賞した『月山』という小説は出羽三山の1座、月山の麓の山村が舞台でした。映画化されて、このような茅葺き屋根の民家の冬のシーンを記憶しています。 9

9

この辺りは全国でも有数の豪雪地帯です。外壁に雪囲いの骨組み(ボケと呼ばれるようです)を夏季でもそのまま残してありました。

○ 先日いただいたプリンさんのコメントを受けて旧朝日村の茅葺き屋根の民家を再掲しました。

12月は毎晩忘年会のようなもの。

12月は毎晩忘年会のようなもの。

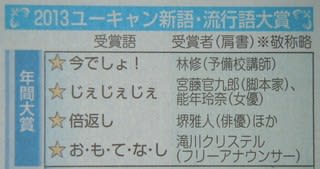

いつするの?

いつするの? 今でしょ!

今でしょ!

倍返し

倍返し