(吉田神社)

吉田神社の所在する下伊勢畑という集落は、鯉沼伊織こと香川敬三の出身地である。慶応三年(1867)、高野山挙兵に参加する際に、死を覚悟した鯉沼伊織は、故郷に自分の頭髪を残した。鯉沼家墓地には鯉沼伊織埋髪塔が残されることになった。

鯉沼伊織埋髪塔を探して下伊勢畑の吉田神社を訪ねた。鯉沼家の墓地を探して附近をウロウロしていると、突然犬に吠えかかられた。噛みつかんばかりの吠声を聞きつけ、その家の主が出てきて、「何か御用ですか。」と訊かれたので、正直に事情を話した。御主人は「それならうちの墓だよ。」といって、そこまで連れて行ってくださった。神社の本殿のちょうど真下辺りに鯉沼家の墓地があった。御主人によれば、数日前にも茨城県立歴史館の方がこの埋髪塔の取材に来られたそうである。御主人と私が普通に会話している様子を見て安心したのか、犬は急に大人しくなり、私の足もとで盛んに匂いを嗅いでいた。

鯉沼伊織埋髪塔の裏面には、漢文でこの碑が建てられた経緯が記されている。宮内官僚の股野琢の撰文ならびに書。

鯉沼伊織は、高野山挙兵のあと、香川敬三と名を改め、東山道軍総督府大軍監として岩倉具定に従って東下した。流山で新選組の近藤勇を捕縛したのは有名である。その後も会津まで転戦した。

戦後、宮内省に転じ、要職を歴任するとともに、数少ない水戸藩出身者として幕末の同志の名誉回復、顕彰に努めた。

吉田神社

鯉沼伊織埋髪塔

故鯉沼夫人竹子墓

埋髪塔の横には、鯉沼伊織夫人の竹子の墓。さらに養父で吉田神社神官鯉沼綱彦の墓もある。

故鯉沼綱彦君墓

(鯉沼家)

鯉沼家

御主人によれば、香川敬三の家系は次男にあたり、御主人はその家系だという。長男が継いだ方の家には、香川敬三が建てた立派な別荘がある。御主人が「あそこ」と教えていただいた場所に行ってみると、家屋の周辺は雑草が生い茂り、屋敷門も草で覆われて、人が住んでいる気配が感じられなかった。

(吉田八幡神社)

吉田八幡神社

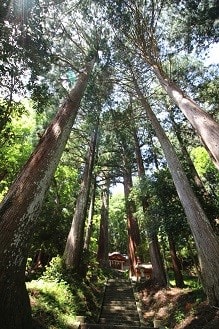

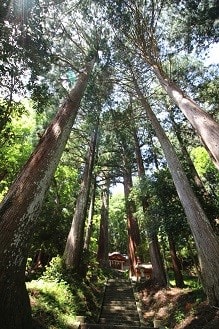

小田野の吉田八幡神社は、樹齢八百五十年以上、幹の周囲十メートル、樹高五十八メートルという二本の杉の巨木がそびえている。久寿二年(1155)、相模の三浦大介義明が、下野那須野ヶ原に金毛九尾の悪狐退治に行く途中、この神社に参拝し、祈願して植えた杉と伝えられる。その話を聞いた徳川光圀により三浦杉と命名された。

海後瑳磯之介潜居之趾

桜田門外の変後、実行犯の一人である海後瑳磯之介は、実兄粂之介が吉田八幡神社の神官高野家の養子となっていた関係から、密かに当地で潜伏していた。現在、高野家の庭先に海後瑳磯之介が潜伏していたことを示す石碑が建てられている。海後瑳磯之介は、十八人の桜田烈士のうち、明治まで生き延びた二人のうちの一人である(もう一人は増子金八)。

萬延元年三月二日海後五□之詠める

国のため君へつくさんことの葉に

きゆるもうれし露の玉のを

吉田神社の所在する下伊勢畑という集落は、鯉沼伊織こと香川敬三の出身地である。慶応三年(1867)、高野山挙兵に参加する際に、死を覚悟した鯉沼伊織は、故郷に自分の頭髪を残した。鯉沼家墓地には鯉沼伊織埋髪塔が残されることになった。

鯉沼伊織埋髪塔を探して下伊勢畑の吉田神社を訪ねた。鯉沼家の墓地を探して附近をウロウロしていると、突然犬に吠えかかられた。噛みつかんばかりの吠声を聞きつけ、その家の主が出てきて、「何か御用ですか。」と訊かれたので、正直に事情を話した。御主人は「それならうちの墓だよ。」といって、そこまで連れて行ってくださった。神社の本殿のちょうど真下辺りに鯉沼家の墓地があった。御主人によれば、数日前にも茨城県立歴史館の方がこの埋髪塔の取材に来られたそうである。御主人と私が普通に会話している様子を見て安心したのか、犬は急に大人しくなり、私の足もとで盛んに匂いを嗅いでいた。

鯉沼伊織埋髪塔の裏面には、漢文でこの碑が建てられた経緯が記されている。宮内官僚の股野琢の撰文ならびに書。

鯉沼伊織は、高野山挙兵のあと、香川敬三と名を改め、東山道軍総督府大軍監として岩倉具定に従って東下した。流山で新選組の近藤勇を捕縛したのは有名である。その後も会津まで転戦した。

戦後、宮内省に転じ、要職を歴任するとともに、数少ない水戸藩出身者として幕末の同志の名誉回復、顕彰に努めた。

吉田神社

鯉沼伊織埋髪塔

故鯉沼夫人竹子墓

埋髪塔の横には、鯉沼伊織夫人の竹子の墓。さらに養父で吉田神社神官鯉沼綱彦の墓もある。

故鯉沼綱彦君墓

(鯉沼家)

鯉沼家

御主人によれば、香川敬三の家系は次男にあたり、御主人はその家系だという。長男が継いだ方の家には、香川敬三が建てた立派な別荘がある。御主人が「あそこ」と教えていただいた場所に行ってみると、家屋の周辺は雑草が生い茂り、屋敷門も草で覆われて、人が住んでいる気配が感じられなかった。

(吉田八幡神社)

吉田八幡神社

小田野の吉田八幡神社は、樹齢八百五十年以上、幹の周囲十メートル、樹高五十八メートルという二本の杉の巨木がそびえている。久寿二年(1155)、相模の三浦大介義明が、下野那須野ヶ原に金毛九尾の悪狐退治に行く途中、この神社に参拝し、祈願して植えた杉と伝えられる。その話を聞いた徳川光圀により三浦杉と命名された。

海後瑳磯之介潜居之趾

桜田門外の変後、実行犯の一人である海後瑳磯之介は、実兄粂之介が吉田八幡神社の神官高野家の養子となっていた関係から、密かに当地で潜伏していた。現在、高野家の庭先に海後瑳磯之介が潜伏していたことを示す石碑が建てられている。海後瑳磯之介は、十八人の桜田烈士のうち、明治まで生き延びた二人のうちの一人である(もう一人は増子金八)。

萬延元年三月二日海後五□之詠める

国のため君へつくさんことの葉に

きゆるもうれし露の玉のを

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます