先日、府中郷土の森博物館公園を散歩していたら江戸時代中頃の1700年代の庚申塔が数基と馬頭観音塔が一基集めて保存してありました。

庚申塔は江戸時代に大流行して全国に建てられたそうです。

不思議な信仰活動なので家に帰ってから調べてみました。

そうしたら庚申塔信仰は道教が日本に導入されたもので、日本では珍しい道教起源の信仰でした。

その信仰は体内に棲む三し(さんし)という虫が庚申(かのえさる)の日に眠っている間に抜け出して、天帝へ棲み込んでいた人間の罪状を報告するという信仰です。これを防ぐために庚申(かのえさる)の日に徹夜をして、体内の虫が抜け出さないように見張っているのです。いかにも道教らしい民間信仰です。

下に府中郷土の森博物館公園で撮った庚申塔の写真2枚と馬頭観音の写真を一枚示します。

上の馬頭観音はヒンズー教の影響を受けた仏教の観音様の一つの変化なので道教とは関係がありません。

しかし江戸時代にはこれも沢山建てられ本来の意味を離れ旅の安全を守るものとして信仰を集めていました。

下に目黒区の区役所の庚申塔の説明が明快なので添付します。

=======庚申塔信仰とは?=================

寿命を縮めないために 江戸時代に大流行した民間信仰 http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/shokai_rekishi/konnamachi/koshinto/nani.html

旧暦では60日に1度、庚申(かのえさる)の日が巡ってきますが、この夜眠ってしまうと人の体内にすんでいる三し(さんし)という虫が天に昇り、天帝にその人の日ごろの行いを報告するという道教の教えがあり、罪状によっては寿命が縮まると言われていました。寿命が縮まっては大変。この日は身を慎み、虫が抜け出せないようにと徹夜して過ごしました。日本では既に10世紀ごろには盛んだったようで、「枕草子」、「大鏡」などに記述があります。この教えが広まっていく中で仏教や庶民の信仰が加わり、江戸時代には全国の農村などで大流行しました。

身を慎むことから始まりましたが、徐々に米や野菜、お金を持ち寄り、皆で飲食・歓談して過ごす楽しい集まりになっていきました。また、さまざまな情報を交換し、農作業の知識や技術を研究する場でもありました。この集会を3年18回続けた記念に建立したのが庚申塔です。長寿や健康のみならず、家内安全や五穀豊じょう、現世や来世のことなどを祈り、それを碑面に刻みました。

庚申塔いろいろ

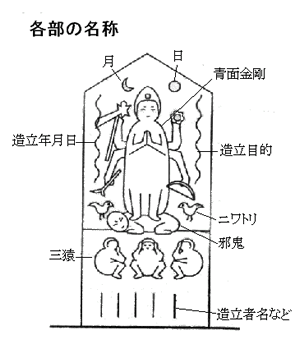

病魔・病鬼を払い除くといわれる青面(しょうめん)金剛像や謹慎の態度を表すという三猿を彫ったものをよく見かけますが、文字だけを刻んだものや観音様やお地蔵様の姿のもの、さらには道しるべの標石を兼ねているものもあります。建造した年号・建立者の名前などが刻まれていて村の歴史やその土地の信仰、人々の生活、集落形成の様子などを知る貴重な資料となっています。

盛んだった庚申信仰も時代を経るにつれ、次第に忘れられていきました。都市開発や宅地の造成に伴って場所を移動させられたり、行方不明になった庚申塔もあります。また親睦会という形で人々の集まりが続いている地域もあります。

=====そして馬頭観音については下記をクリックしてご覧下さい========

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E9%A0%AD%E8%A6%B3%E9%9F%B3

梵名のハヤグリーヴァ(音写:何耶掲梨婆)は「馬の首」の意である。これはヒンドゥー教では最高神ヴィシュヌの異名でもあり、馬頭観音の成立におけるその影響が指摘されている。 他にも「馬頭観音菩薩」、「馬頭観世音菩薩」、「馬頭明王」など様々な呼称がある。衆生の無智・煩悩を排除し、諸悪を毀壊する菩薩である。

近世以降は国内の流通が活発化し、馬が移動や荷運びの手段として使われることが多くなった。これに伴い馬が急死した路傍や芝先(馬捨場)などに馬頭観音が多く祀られ、動物供養塔としての意味合いが強くなっていった。このような例は中馬街道などで見られる。なお「馬頭観世音」の文字だけ彫られたものは多くが供養として祀られたものである。

======以下省略==========================