第二次大戦の前にはアメリカはフィリピンを植民地にし、イギリスはマレーシア、シンガポール、香港などを植民地にしていました。しかし植民地主義はどのように考えても倫理的には悪です。

同じ様に日本は朝鮮を併合し、満州国を作りました。それも倫理的には悪です。

欧米諸国が倫理的に悪いことをしていたから日本も見習ったのです。しかし悪は悪です。

当時はそれが世界の趨勢でした。大多数の日本人は満州国は倫理的に悪いと認識していませんでした。

しかし現在多くの日本人は朝鮮を併合し、満州国を作ったことは倫理的には悪かったと認識しています。

その倫理的間違いに気がつき、満州のハイラル近辺の草原に松の木の植林事業を長年続けた日本人がいたのです。

これは倫理上のことですから謝罪したり許したりしません。現地の中国人も植林をする日本人の気持ちを理解し、何も言わずに一緒に松の木を植えたのです。黙ってニコニコして一緒に苦労してくたのです。お互いに何も言わない心の交流です。魂の共鳴です。

これこそ草の根外交の本質ではないでしょうか?

今日はホロンバイル草原に松の木を植え続けた日本人たちをご紹介いたします。

大学時代の友人の竹内義信さんから聞いた話です。10年間に54万本の植林を行ったのです。

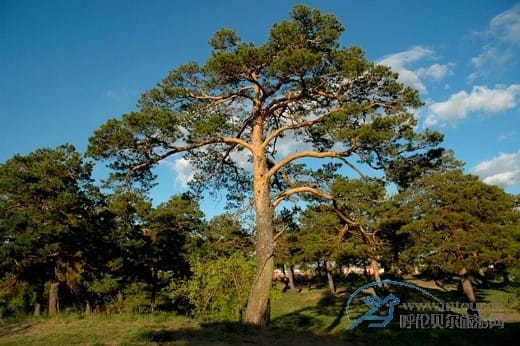

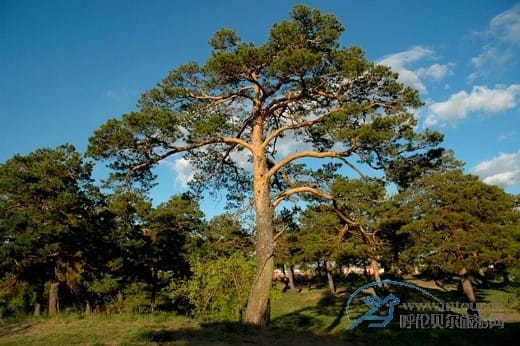

さて表題にある樟子松のことを説明します。この松の一種は中国の東北部の北の方に自生している松です。大きな松ぼっくりをつけます。

しかし中華料理に使う松の実は、中国東北部から朝鮮半島に生えているチョウセンゴヨウの松ぼっくりから採取します。チョウセンゴヨウの中国名前は「紅松」と言います。

写真で示します。1番目、2番目、3番目の写真はいずれもハイラルの付近のホロンバイル平原での風景です。

以下は旧友の竹内義信君の手記です。

私は国民学校一年生から、四年生の昭和20年8月9日のソ連侵攻まで、満州のハイラルという町で平和に暮らしていました。その海拉爾(ハイラル)の西側の砂山は西山と呼ばれてました。そこに生えていた赤松を「樟子松」と言います。

西山には樟子松が沢山生えており、20メートルを超えるものも少なくありませんでした。

ハイルラルは北緯49度に位置し、冬の寒さは厳しく、零下40度以下になることも稀ではありません。しかし、樟子松は零下40度の真冬でも緑の葉を付けたままで、春にはまた新芽を吹いて成長します。

海拉爾在満国民学校の同窓会は戦後間もなく40年になろうという昭和57年に設立されました。そして芋づるのようにな同窓生探しが実を結び500名以上の名簿が作られたのです。

始めての同窓会総会には全国から200名近くの、懐かしい顔ぶれが集まりました。そして平成12年には同窓会活動から一歩踏み出したハイラル市の植林に協力することになりました。

そのためにNPOの「呼倫貝爾(ホロンバイル)地域緑化協力会」を有志で立ち上げ、私も参加しました。

丁度、時を同じくして設立された「日中民間緑化協力基金」(通称、小渕基金)の助成金を受けて10年間に54万本の植林を行いました。

主な樹種は懐かしい樟子松でした。海拉爾市も2,000ヘクタールの「中日友誼林基地」を準備して協力してくれました。

その植林地は私が戦争中に遊んでいた西山の数キロ西方にあります。私達が戦時中に見た樟子松の林は現在では国家森林公園として保護されており、樹齢400年から500年の樟子松が何本もあります。その上、樟子松は海拉爾の郷土木なのです。

樟子松はハイラル付近に多いので別名ハイラル松とも呼ばれます。学名はPinus sylvestris var. mongolicaでヨーロッパアカマツ(Pinus syrvestris)の仲間で日本の赤松(Pinus densiflora)とは違います。

海拉爾での植林は樟子松が中心で一緒にマメ科の黄槐を混植しました。黄槐は根塊で窒素を固定しますので、栄養分の乏しい砂地では大切で樟子松の成長を助けます。

ホロンバイル草原に関する著書の多い細川呉港氏によると海拉爾から満洲里までの海拉爾河沿いの砂丘には昔はずっと松林が続いていたと蒙古人から聞いたとのことです。

更に、細川氏は1998年の夏に嵯崗というところから砂山に入って何十本か群生している樟子松の林を見付けられたそうです。昔、大平原の砂丘を樟子松の林が100キロ以上も連続していた頃はさぞ壮観だったことと想像できます。

ハイラルの友誼林基地での樟子松の植林方法には春と秋の二通りの全く違った植林の仕方がありました。

樟子松の松傘から集めた種を苗畑に蒔くと発芽率は良く、丁度稲の苗畑の様に密生して芽を出します。

春季植林は手植えと機械植えがあり、手植えでは、2年目の15センチ位に伸びた樟子松の苗を30センチの穴に苗の頭が出て風に当らない様に手で植えて行きます。雨が降れば水が溜ることも期待します。3メートル間隔で1ha当たり二千株ほどになります。

同じ春季植林でもトラクターで二人の乗った車を引っ張り、3メートル間隔位に交代で苗を置いて行くと、後ろに土寄せのタイヤで土を掛けます。トラクターに乗った二人は前屈みで目に土が入らないように風防眼鏡をしてかなりの重労働になります。

一方、海拉爾独特の冬期植林があります。土の凍らない9月頃に立横高さがそれぞれ50センチの穴を掘っておきます。11月頃には地面も凍結し樟子松も冬眠状態となります。7~8年生の樹高約1.2メートルの樟子松を掘り起こします。慣れた職人でも一日15株掘り起こすのがやっとの重労働です。この凍土の付いた木を9月に掘っておいた穴に入れ土を掛け踏み固めたら、根元に50lの注水をするとたちまち凍結し、苗木はそのまま越冬して、翌年の春に水を要求する時期になると凍結した水がゆっくりと溶けだし根は十分に水分を吸い上げると言う大変合理的な植林方法です。

植林基地の一部に畑だった場所に植えた1メートル一寸の樟子松は9年後には6メートルにまで成長しましたが、大部分の砂地では精々2~3メートルでした。

プロジェクトの終了から5年目の2014年の夏に前出の樟子松に詳しい細川氏が海拉爾を訪問されると聞き、私達の「中日友誼林基地」を見て来て欲しいと依頼しましたが、昨今の日中関係のせいか基地は封鎖されており誰も入れないと断られてしまったそうです。しかし、私はこの封鎖は私達が植えた樟子松にとって決して悪いことではないと思っています。

戦争中に北海道の函館山は要塞だったために、その原生林は立派な森になりました。私達の植えた樟子松も郷土木としてハイラルの地で立派に成長して見事な松林になることを願っております。中国の環境保護の一助になればと考えるこの頃です。これで旧友の竹内義信君の手記は終っています。

4番目の写真は日本人の植林作業を助けようと集まって来た中国の中学校の生徒たちです。

5番目の写真葉はホロンバイル地域緑化推進協力会、(http://www2.u-netsurf.ne.jp/~s-juku/hurunboil.htm )の会合の写真を示します。竹内義信さんはこの写真の左手前の方です。事務局長として活躍しました。

なお中国での日本人による植林事業は数十カ所の各地で実施されました。今日のホロンバイル地域での植林はその中の一つなのです。

日中間の友好や交流は奥が深いのです。はるか昔の遣隋使や遣唐使から交流しているのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)