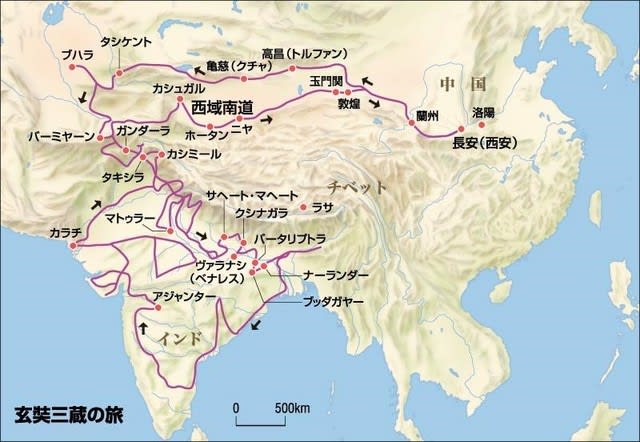

玄奘三蔵法師はシルクロードを通ってインドに行き仏教の経典657部を背負ってきました。現在日本で読まれている経典は全て玄奘が背負って来た大乗仏教の経典です。

長安を出発した玄奘は高昌国やヤブグカガン王国で歓迎され旅の支援を受けます。往路はシルクロードの天山北路を通り、帰りは西域南道を通りました。

その道筋の詳細は、天竺への道、第二十三回コラム「玄奘三蔵インドへの旅について」 | お寺の窓口 (oteranavi.com) という資料にあります。

玄奘の往路のルートの概略は、出発(629年)は長安で、そこからシルクロードを西に向かい、天山山脈を越えて現在のキルギス、ウズベキスタンという中央アジアに進んでいきました。そしてアフガニスタンを経て、インドの仏教の中心地だったブッダガヤ近郊のナーランダーに到着したのです。

今日は相模湖公園でのんびりして来ました。そして東京と神奈川県の境の大垂水峠越えのドライブを楽しんできました。相模湖公園の風景写真をお送り致します。

シルクロードに昔、楼蘭と言う王国がありました。楼蘭の名が現れるのは中国の『史記』の匈奴列伝です。紀元前2世紀頃には楼蘭が存在していたのです。そして紀元後445年に北魏によって滅ぼされ消えて無くなった王国でした。

人々は楼蘭王国のことをすっかり忘れ去り1500年以上の月日が流れます。何処にあったか、どんな文化を持ってていたか全く分かりません。楼蘭王国は歴史の闇の中に消えてしまったのです。

その楼蘭王国の遺跡をスウェーデンの考古学者スヴェン・ヘディンが発見します。彼の1900年の発掘で楼蘭王国の全貌が明らかになったのです。それは20世紀の考古学の大発見でした。

今日は楼蘭王国の興亡と消滅とヘディンによる楼蘭王国の再発見の物語をお送りします。そして楼蘭王国はどんな文化を持っていたか少しご説明したいと思います。

楼蘭はタクラマカン砂漠の北東部、すなわち現在の中国の新疆ウイグル自治区に存在していました。「さまよえる湖」というロプノール湖の西岸にありシルクロードが西域南道と天山南路に分岐する要衝にあったので交易によりとても栄えていました。しかしヘディンの遺跡発見までは謎の王国でした。

楼蘭王国はシルクロードのロマンです。さてここで新疆ウイグル自治区の写真を2枚示します。

1番目の写真は楼蘭があった中国の新疆ウイグル自治区の草原の風景です。新疆ウイグル自治区にはウイグル族の他、漢民族、カザフ族、キルギス族、モンゴル族など様々な民族が住んでいます。

2番目の写真は楼蘭遺跡のあった付近のタクラマカン砂漠の風景です。古い城壁が少しだけ残っています。

写真の出典はhttps://zilgg.blogspot.com/2018/11/blog-post.html です。

さてスウェーデンの考古学者のヘディンはどのようにして楼蘭遺跡を発見したのでしょうか?

1900年、ヘディンはタクラマカン砂漠を北から南へ縦断し、その高低図を作製しました。そうしたらロプノール湖が見つかりました。その場所には多数の螺貝の殻や厚い塩の層、枯れた白楊の林があったのです。その湖の岸に楼蘭があったのです。

ヘディン隊は古代の湖床の上を進んで行きました。そうしたらヘディン隊は偶然いくつかの廃址に遭遇したのです。そこに人々が生活していた痕跡です。そして幸運は重なった。それはヘディンの従者の一人ウイグル人のエルデクが仏塔を含む多数の住居址を発見したのです。その遺跡がヘディンの研究により楼蘭の遺跡だと確定したのです。ここでヘディンの発見した楼蘭の遺跡の写真を2枚示します。

3番目の写真は楼蘭遺跡の仏塔付近です。写真の出典は、http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/06/ です。

4番目の写真は楼蘭遺跡の小河墓遺跡です。写真の出典は、http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/06/ です。

この発見をヘディンは次のように回想しています。

「思えば彼(エルデク)がスコップを忘れたのは、ただ幸運というよりほかなかった。もしこのことがなかったら私がこの古代都市をもう一度訪れることもなかったろう。また内陸アジアの古代史に新しい予想だにしなかった光を投ずることもなかったろう。あの偉大な発見をなすこともできなかったのだ」(ヘディン著、『探検家としてのわが生涯』より)

ヘディンは翌1901年に再び遺跡を訪ね遺跡からで木簡や紙文書を多数発見して持ち帰りました。ヘディンの持ち帰った漢文やカロシュティー文字で書かれていた文書は専門家によって次々に解読されていったのです。

その解読の結果この遺跡はまぎれもなく古代都市「楼蘭」の遺跡だと判明したのです。そして楼蘭王国の全貌が明らかになったのです。こうして楼蘭はどこにあったかという謎が解決しました。

楼蘭の場所は中国の「新疆ウイグル自治区」の南部にあり、中央アジアにある内陸盆地のタリム盆地内の大部分を領有していたのです。

さて楼蘭王国はどいう文化を持ってうたのでしょうか?仏塔があることから仏教国だったことが分ります。

そして楼蘭に生きた人々やその暮らしについては墓地群から発見されたミイラ化した遺体や帽子や刺繍から分ります。ミイラの写真を示します。

5番目の写真はミイラを調査するヘディンです。写真の出典は、http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/06/ です。

このミイラはヘディンが「楼蘭の王女」「砂漠の貴婦人」などと名づけた若い女性のミイラです。ミイラは楼蘭の華やかな文化を物語るようです。その身に色とりどりの絹をまとっていたのです。ヘディンが語っています。「王女の顔の肌は羊皮紙のように固くなっていたが、顔立ちや面差しは時の移ろいによって変わってはいなかった。王女は瞼を閉じて身を横たえていたが、瞼の下の眼球はほんの心持ちくぼんでいた。口もとには今なお笑みをたたえていた。その笑みは何千年の歳月にも消えることなく、その笑みによって謎の王女はますます魅力を増し、人の胸に訴えかけてくる。……「楼蘭の王女」は、二千年の眠りから掘り起こされ、星明りに照らされて今一度まどろんだのである。」(ヘディン著、『さまよえる湖』より)

ヘディンの1900年の発掘後60年あまり、楼蘭をめぐる発掘は途絶えます。ヘディンらが見つけた墓の正確な位置すら定かではなくなりました。しかし近年になって小河墓遺跡や古墓溝遺跡や鉄板河遺跡から、ヨーロッパ系白色人種のミイラが相次いで発掘されました。これらは放射性炭素計測法によって約3800年前の人だったと判明したのです。つまりこれらの人々は楼蘭王国よりも千数百年以上も前にこの地に住んでいた人々でした。

さて今日は楼蘭王国の興亡と消滅とヘディンによる楼蘭王国の再発見の物語をお送りしました。そして楼蘭王国はどんな文化を持っていたか少しだけご説明いたしました。

今日の記事は「貴重書で綴るシルクロード」(http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/06/ )を参考にしました。これは実に優れた資料です。著者の方へ深い敬意を表します。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

第125回水戸の梅まつりの開催期間は令和3年2月13日(土)〜3月21日(日) です。昨年の写真をお送りいたします。

写真の出典は、https://www.ibarakiguide.jp/kairakuen/photo-gallery.html です。