12月7日の日記で Aspire 5742 がトラブル起こした件は書きました。

その後、コネクターの折れたCPUファンの交換品が到着為て組み付けたのですが、

症状は改善せず。 ウニャ~~

ウニャ~~

相変わらずの状態でして、

具体的な症状としては、電源が入り、 OSが起動して、 普通の画面が出た後にしばらくして突然電源が落ちるというもの。

まず先に考えられるのは、 CPUクーラのエアホールの目詰まりですが、これはファンを交換した際に、清掃済み。

となるとだ、 次はメモリーカードもしくは、CPUがお釈迦になりかけていると推測できる。

次はメモリーカードもしくは、CPUがお釈迦になりかけていると推測できる。

さらに電源回路の故障 もしくは 電源アダプターのトラブル。

最後にマザーボードの故障。

という順番になりますでしょうか・・・

マザーボードは交換で数万、 電源アダプターも数千円なので、安くて可能性が高いところからの部品交換。

交換品は中古で構わないので、ヤフオクで落札しましたが、メモリーが一枚1000円。

テスト兼ねているので、これは一枚。

そしてCPU 1600円。

うちの場合は CPU Intel Core i5-480M 2.66GHz/3M SLC27 BGA1288, PGA988 というやつ。

PCはばらしてあったので、記事はCUP交換からになります。

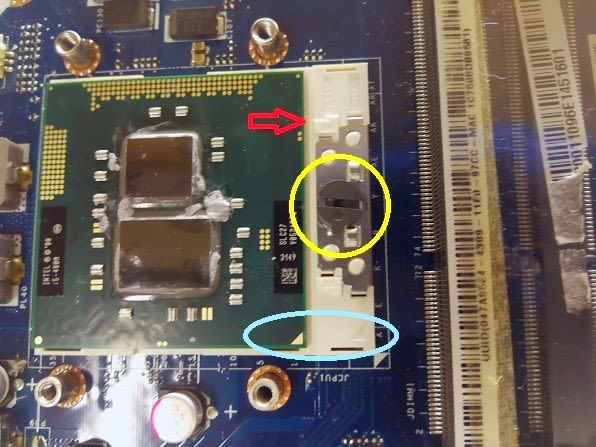

マザーボードはこれ。

CPUクーラーのネジを外します。

外れた状態がこれ。

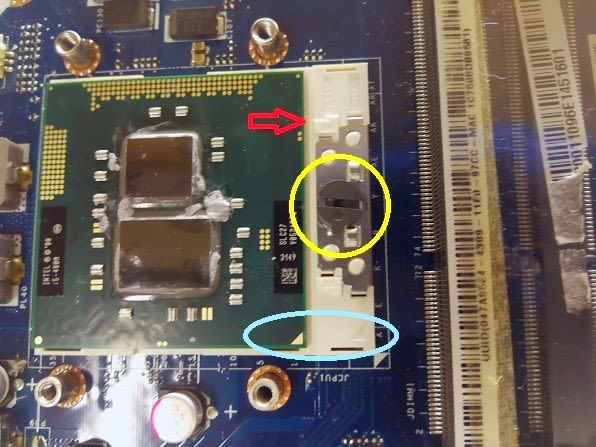

CUPは 下の写真の黄色い丸のロックをドライバーで回す、ベースが赤矢印のように動いてロックが解除されて交換可能になる。

新しいCPUを載せる時は、 水色丸の中の▽目印を合わせる。

そしてまたドライバーでロックを回せば完了。

新しいヒートグリスを塗って、4本のネジを締めれば終わり。

くみ上げですが、

まずマザーボードをケースのアンダーに組み込みますが、その前にこのコネクターをはめる。

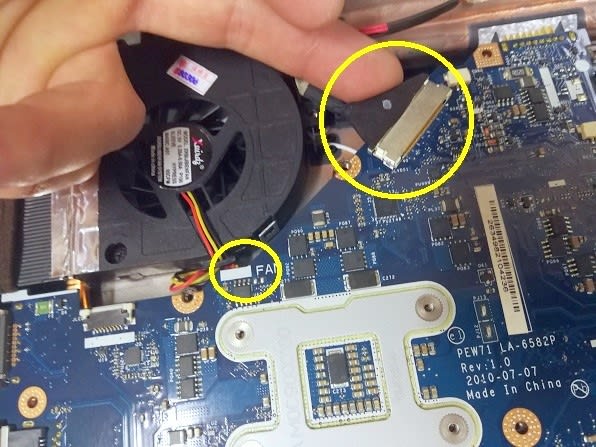

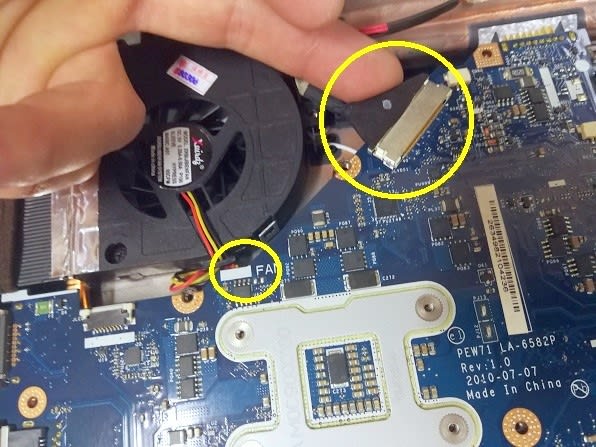

マザーボードを乗せたら、CPUファンのコネクターを接続して、さらに周りの3つのネジを締める。

ディスプレイコネクターをはめてと、

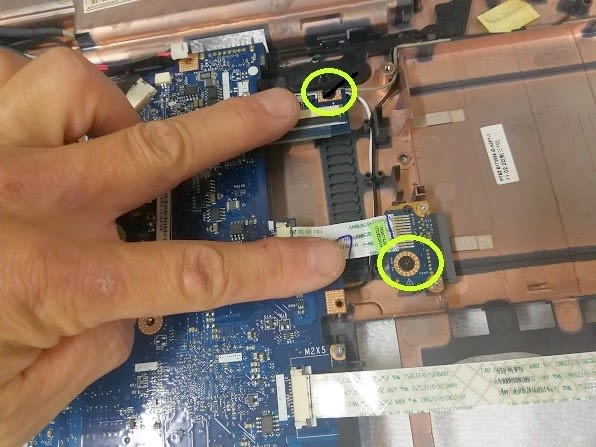

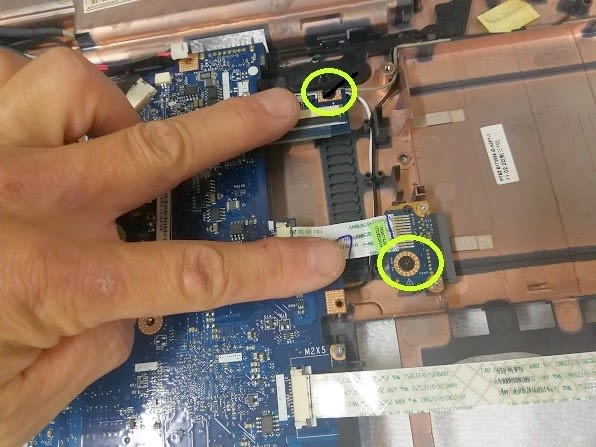

取り付け忘れをしやすいネジが二つありますので注意。

リボンケーブル戻す前に締めます。緑の二つのネジ

そしたら、各リボンケーブルを戻してロック

ケースのアッパーカバーを戻しますが、その際に水色矢印のコネクターがきちんと差し込まれているか何度も確認、特にディスプレイコネクターの横の黒くて小さいコネクターを忘れるので注意。

確認終わったら、 5mmのネジを全部戻して締めます。

キーボードを戻しますが、写真のようにしてはめ込みます。

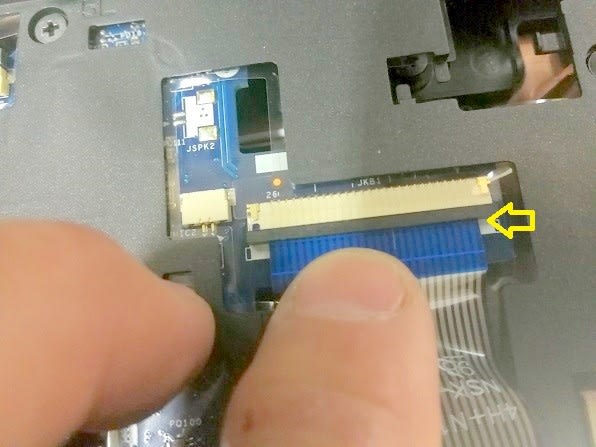

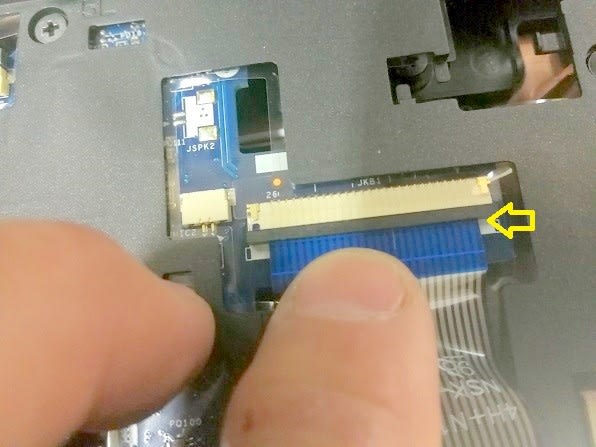

このコネクターはロックを引き出して、さらにタブを上げないとケーブルが抜けないタイプ。

差し込みは写真の様に、 黄色矢印の線がコネクターぎりぎりまで入るまで挿し込みます。

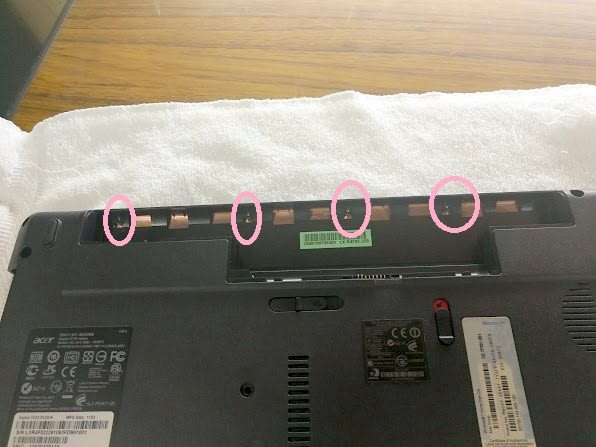

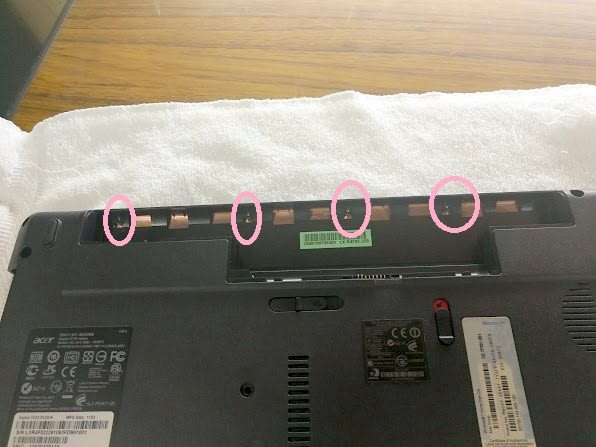

裏返したら、各部のネジを戻す。

ここのは小さいので、なくさないように注意して下しさい。

最後に、ハードディスクと無線LANのカードを戻しますが、

無線LANのネジが小さいので注意するのと、 HDDの止めねじがあるので忘れないように。

後でネジ余った (笑) なんてことがないように注意して下さい

(笑) なんてことがないように注意して下さい

無線LANカードにアンテナ線を差し込み(上から押すとパチンとはまります)、後はメモリーカードを戻します。

新しいメモリーが届いていますが、念のために古いメモリーを挿して起動。

そうそう、ついでにBIOSデータ保持用のコイン電池も新しい物に交換済み。

無事にパソコン立ち上がりましたが、 なぜが負荷をかけると落ちる時がある。

たとえるとソフトのインストールとかですが・・・

そこで、一度電源落としてメモリーを交換。

再度起動して、

重いソフトのインストールをしてみましたが、全く問題なし。

修理完了というやつですね。

結局 CPUとメモリーが両方とも半死にだったようです。

二つ重なると原因がぼかされて直しにくくなるパタンですが、古い機種になると

部品が中古で出てくるので直しやすいのが良い点?と言えるかと重います。

さて、直ってしまったこのノートパソコン。

これは現在家のテレビに接続してつかっている、エプソンのコンパクトディスクトップの交換機となるかと、 思います  えへへ

えへへ

ウニャ~~

ウニャ~~ 次はメモリーカードもしくは、CPUがお釈迦になりかけていると推測できる。

次はメモリーカードもしくは、CPUがお釈迦になりかけていると推測できる。

(笑) なんてことがないように注意して下さい

(笑) なんてことがないように注意して下さい

オッス!

オッス!