(愛知県宝飯郡一宮町上長山 1999年1月4日)

十八年振りに標高789mの山頂に赴いたが、晴天は初めてである。日陰では雪が見られ、我が家の近くであること忘れさせた。往古は穂の国を代表する山ということで、穂の山と呼ばれたという。その穂の山から穂の川を眺めると、下界での細かなしがらみなど、掻き消されてしまうような景であった。

(穂の川(とよがわ)方面)

(穂の川(とよがわ)方面)

(作手高原)

(作手高原)

十八年振りに標高789mの山頂に赴いたが、晴天は初めてである。日陰では雪が見られ、我が家の近くであること忘れさせた。往古は穂の国を代表する山ということで、穂の山と呼ばれたという。その穂の山から穂の川を眺めると、下界での細かなしがらみなど、掻き消されてしまうような景であった。

(穂の川(とよがわ)方面)

(穂の川(とよがわ)方面) (作手高原)

(作手高原)

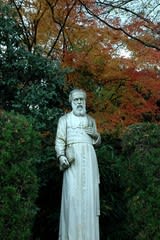

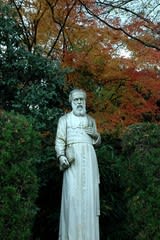

(日本二十六聖殉教者天主堂 国宝 長崎の教会群とキリスト教関連遺産 長崎市南山手町)

祈念坂に沿って大浦天主堂がある。文禄五年(1596)土佐浦戸に漂着したスペイン船サン・フェリッペ号の乗組員が、豊臣秀吉によって一旦は宣教活動を許したペドロ・バウチスタ神父を含む24人を京都、大坂で引き廻しにした上、同行者を含む26人を長崎の地で磔(はりつけ)の刑に処した。大浦天主堂は、その処刑が行われた「西坂の丘」に向けて、元治元年(1864)フランス人神父のベルナール・プティジャンと、ルイ・テオドル・フューレによって設計され、天草出身の棟梁小山秀之進が建設した聖堂である。昭和20年(1945)原爆投下によって損傷を受けたが、昭和27年(1952)修繕された。また、隣接して日本人神父を養成した、長崎公教神学校と、大司教館の建物が残っている。

祈念坂に沿って大浦天主堂がある。文禄五年(1596)土佐浦戸に漂着したスペイン船サン・フェリッペ号の乗組員が、豊臣秀吉によって一旦は宣教活動を許したペドロ・バウチスタ神父を含む24人を京都、大坂で引き廻しにした上、同行者を含む26人を長崎の地で磔(はりつけ)の刑に処した。大浦天主堂は、その処刑が行われた「西坂の丘」に向けて、元治元年(1864)フランス人神父のベルナール・プティジャンと、ルイ・テオドル・フューレによって設計され、天草出身の棟梁小山秀之進が建設した聖堂である。昭和20年(1945)原爆投下によって損傷を受けたが、昭和27年(1952)修繕された。また、隣接して日本人神父を養成した、長崎公教神学校と、大司教館の建物が残っている。

(長崎市南山手町)

旧ストダート氏邸から大浦天主堂に至る途中にある石畳の坂である。坂の横には諏訪神社と大音寺もあり、名の由来である信仰の地の坂となっている。そして、2004年公開の映画「解夏」でこの坂はロケ地となり、眼下に港を望むことができる。

旧ストダート氏邸から大浦天主堂に至る途中にある石畳の坂である。坂の横には諏訪神社と大音寺もあり、名の由来である信仰の地の坂となっている。そして、2004年公開の映画「解夏」でこの坂はロケ地となり、眼下に港を望むことができる。

(旧ストダート氏邸 長崎市南山手町 国選定重要伝統的建造物群保存地区)

オランダ坂から斜行エレベーター(グラバースカイロード)を上がると、対岸の東山手を望められる高台に到着する。高台は大浦展望公園となっており、その場所には南山手乙二十七番館が建つ。元治元年(1864)から慶応元年(1865)頃に建てられたといわれる、外壁に石材を用いた床面積178㎡の木造建築であり、炭鉱技師ストダート氏の住宅の後は清水氏の住宅となった。平成4年に市有化され、翌年から保存修理工事が開始された。そして、平成15年からは南山手レストハウスとして開放されている。

(グラバースカイロード上)

(グラバースカイロード上)

(活水学院方面)

(活水学院方面)

(海星学園方面)

(海星学園方面)

オランダ坂から斜行エレベーター(グラバースカイロード)を上がると、対岸の東山手を望められる高台に到着する。高台は大浦展望公園となっており、その場所には南山手乙二十七番館が建つ。元治元年(1864)から慶応元年(1865)頃に建てられたといわれる、外壁に石材を用いた床面積178㎡の木造建築であり、炭鉱技師ストダート氏の住宅の後は清水氏の住宅となった。平成4年に市有化され、翌年から保存修理工事が開始された。そして、平成15年からは南山手レストハウスとして開放されている。

(グラバースカイロード上)

(グラバースカイロード上) (活水学院方面)

(活水学院方面) (海星学園方面)

(海星学園方面)

(愛知県豊川市御油町 1998年12月28日)

改築により、音羽川に架かる昭和2年(1927)築造の新御油橋が解体されていた。新御油橋の名は、すぐ下流に架かる旧東海道旧御油橋の新道として架けられたことに由来する。

改築により、音羽川に架かる昭和2年(1927)築造の新御油橋が解体されていた。新御油橋の名は、すぐ下流に架かる旧東海道旧御油橋の新道として架けられたことに由来する。