◇上幌向駅 ⇨ 茶志内駅 31.3km

今日から三日間、国道12号線をひたすら北に向かって歩くことにした。その理由は、私にとっては少し無謀とも思えるある企てが、はたして可能なのか否かを推しはかりたいと思ったからだ。ある企て?そのことについては、私がその企てに挑む決心がつくまでは秘密としておきたい。

私はこの三日間歩くことによって、はたして私の体力が耐えられるのか?膝は持つのか?さらにはその間の車中泊に耐えられるのか?等々を確かめたいと思っている。

それで、今回の三日間については、次のように計画している。

第1日 森林公園駅 ⇨ 上幌向駅

第2日 上幌向駅 ⇨ 茶志内駅

第3日 茶志内駅 ⇨ 江部乙駅

三日間ともに、歩行距離は30キロ前後である。これまでのロングウォークで距離的には体験しているが、連続しては一度も体験がない。そのあたりがどうなるかである。

今回は車中泊についてのデータも収集したいと思っている。そのために今回は、自称「尺取り虫方式」で前進する方法を取っている。「尺取り虫方式」とは、例えば本日の場合、私はまず車で上幌向駅まで行った。そこからJRで「森林公園駅」まで戻り、そこから上幌向駅までウォークした。某所(敢えて場所をボカします)で車中泊をした後、明日は茶志内駅まで車を移動し、JRで上幌向駅まで戻り、そこから茶志内駅に向かってウォークする、といった具合です。

さて、今日です。6時28分に森林公園駅をスタートして、小休止を3度取ったものの、案外順調に12時38分に上幌向駅に着きました。

◇歩いた距離 31.2km 歩数 41,783歩

後半はやや辛かったものの、なんとか歩き通せました。しかし、一度休んだ後は下半身を筋肉痛が襲っています。明日までに少しでも回復するように早寝します。

それにしても覚悟はしていたものの、国道歩きはつまりません。目に入るのは私の脇をバンバン飛ばす車ばかり。周りの風景もまったく魅力がありません。それでも敢えて写真を添付します。(写真を入れることができません。投稿したあとチャレンジしてみます。何度も試みましたが、私の力量では無理なようです。諦めました。帰宅してから写真を披露します。)

両脇に立ちはだかる緑の壁は私の想像以上だった。それは私を圧倒し、神秘的ですらあった。以前からぜひ一度行ってみたい!と思っていた支笏湖・苔の回廊だったが、その思いを果たした今、満足感でいっぱいである。

支笏湖には「苔の洞門」という名所があったが、崖崩れがあり閉鎖されてしまい、まだ訪れていなかった私は残念な思いをしていた。しかし、近年それに代わる「苔の回廊」が注目を浴びてきていた。それを知って「いつか行ってみたい」と思っていたのだが、今日ようやくその思いを果たす機会がやってきた。

車で自宅から1時間半、支笏湖畔を過ぎ美笛峠方向に向かい、モーラップキャンプ場入口から4番目の橋「紋別橋」を目ざした。「紋別橋」を見つけ、周辺に車を駐車するところを探したが、運良く橋の近くに駐車するスペースを見つけることができた。

※ 幸い「紋別橋」の近くに駐車スペースを見つけることができました。

「紋別橋」には「楓沢(からさわ)」と書かれた看板がかかっていた。そこから足跡をたどり橋の下へ降りていく。すると、まったく水が流れていない川底を上流に向かってトレッキングが続くことになる。けっこうな幅のある川底だが、何らかの理由によって涸沢となったのだと思われる。砂地の川底を歩くというのはなんだか不思議な感じがした。

※ 何の変哲もない「紋別橋」です。見落とさないよう気を付けねばなりません。

※ 橋の欄干にはこのように「楓沢」という表示がありました。

※ 「紋別橋」のところから沢に下りると、写真のような川床が続いていました。

上流を目指すトレッキングを始めて5分が過ぎたころから徐々にその雰囲気が出てきたが、まだまだ本格的なものとはいえなかった。

※ やや雰囲気が出てきましたが、まだまだです。

15分後だった。両側に岩石の壁が現れてきた。いよいよ「苔の回廊」の始まりである。もう説明は不要である。私はため息をつきながら、次々と現れる緑の壁を写し続けた。

※ いよいよ第一の回廊の始まりです。川床が第二より広いのが分かります。

※ 苔とともに規制する幼木が生えているところもありました。

※ 徐々に川床の幅が狭まってきました。

※ 前進が阻まれ、第一の「苔の回廊」の終点です。

苔の壁に近寄ってみると、比較的長く伸びた苔は黄土色かかっていた。一方、短いものはきれいな緑色をしていた。それは誕生してからの時間を表すのだろうか?それとも種類の違いを表すのだろうか?門外漢には分からない。

※ 丈の長い苔です。やや黄土色がかっています。

※ こちらは別の種の苔だと思われます。鮮やかな緑色です。

また、一部に苔がはがれているところがあった。そこをよく見てみるとさらさらとした砂状のように見えた。専門家がいうには、支笏火山がもたらした溶結凝灰岩というものらしい。私が見たのはそれが崩れたものらしい。その溶結凝灰岩が長い年月の中で水流などによって削られたのが現在の「苔の回廊」となっているそうだ。

※ 苔が剥がれたところに溶結凝灰岩が顔を出しました。

「苔の回廊」巡りを続けて約15分。行く手が塞がれた。これで第一の「苔の回廊」は終わりである。

そこからさらに左手に回り、ちょっと大変な崖を乗り越えて第二の「苔の回廊」を目ざした。完全に尾根を越えて、また下ったのだから、第一の沢とは別の沢に入ったようだ。

※ 第一の回廊から左手の沢を上ります。

※ さらに沢から尾根に向かって急斜面を登ります。写真上の隙間のところが尾根です。

約20分かけて第二の「苔の回廊」に入った。こちらもまた見事な回廊が私を出迎えてくれた。ただ、第二の回廊の方はルートが第一よりは厳しく、岩を登ったり、越えたりとやや厳しいルートだった。こちらは約10分程度だったろうか?ついに終点となった。

※ 第二の「苔の回廊」の始まりです。

※ 第一の回廊に比べて川床が狭くなっています。

※ 前進を岩が阻みます。岩の苔の表面が剥がれています。

※ 写真の岩に横たわった木を伝って上へと進みます。

※ 岩から剥がれて岩石の表面にも苔が張り付いています。

※ 第二の「苔の回廊」の終点です。

終点とはいえ、ルートは続いていた。というのも、このルートは樽前山、風不死岳の登山ルートになっているとのことだった。

私はここまでで目的を達したので、来たルートを折り返した。土曜日だったので、多くの人出があるのではと予想したが、思っていたほどではなかった。(出会った人は約20人?)

行動時間約1時間30分、満足満足の1時間30分だった。なお、第二の回廊はやや厳しいが、第一の回廊だけだと足元がスニーカーでも耐えられそうだし、体力的に自信のない人でもなんとかクリアできるのではないかと思われた。

これまでの市民の森トレッキングで最も長い距離を歩き(約12キロ)、標高差(103階)も最も稼いだトレッキングだった。山野草には特に見るべきものはなかったが、体力トレーニングとしては収穫のあったトレッキングだった。

※ この日の最高到達地点の青山々頂は思っていた以上に眺望が素晴らしかった。

このところ一勤一休のペースが続いている。というよりも意識して一勤一休のペースを守っているという表現が適切か?ともかくこのところ2日1回はフィールドに出ることができている。この日(20日)は自宅から車で約30分の「白川市民の森」をトレッキングした。

※ スタート地点にはけっこう広い駐車場があります。この日は私の車だけでした。

「白川市民の森」は6ヵ所ある市民の森の中では、最も面積の大きい市民の森である。だからであろう、コースも多彩に造られている。

※ スタート地点の総合案内板が経年劣化で薄くなっていたのが残念!

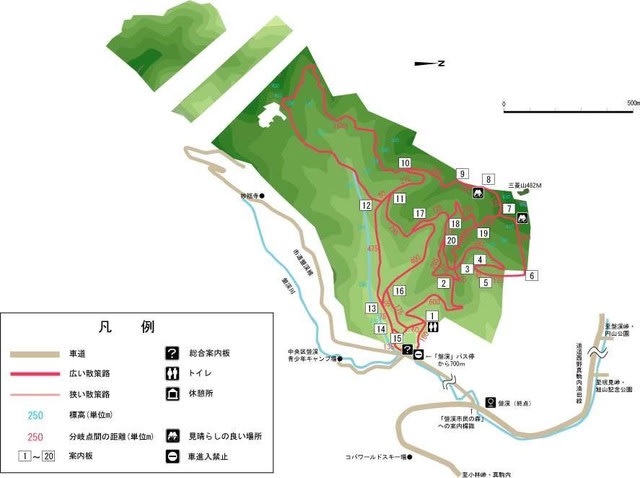

この「白川市民の森」は青山という標高530.5mの山を中心にして広がっているフィールドなのだが、私はこの日縦横に巡らされたコースを右に左にと迂回しながら、実に2時間30分を要して青山々頂に立ち、下山はわずか50分で下山したことからも、いかにあちこちと回り道して山頂に至ったかがお分かりになるかと思う。その経路とは…。マップに書かれたポイント順に示すと…。

?(スタート位置)⇒1⇒2⇒27⇒28⇒29⇒3⇒4⇒5⇒6⇒7⇒8⇒9⇒10⇒11⇒12⇒13⇒14⇒15⇒16⇒17⇒18⇒19(青山々頂)⇒20⇒21⇒8⇒7⇒6⇒26⇒?(ゴール)

※ スタート地点のゲートです。コースは右側の道路ではありません。

関心のない方にとっては何の面白味もない数字の羅列であるが、トレッキングをした私にとってはこの数だけ、フィールドに案内板が立っていたということなのだ。私はコース上に案内板が現れるたびに現在地を確認し、これから行くコースを確かめ、次のポイントまでの距離を確認する作業を繰り返した。トレッキングをする者にとっては、おおいに励みとなるポイントであり、案内板だった。

※ このような案内板がポイントごとにあります。ここはポイント27ですね。

青山々頂に至るまで、22ものポイントを通過するわけだから、コースは上ったかと思うと、下りがありと、そうしたことを繰り返しながら徐々に徐々に高度を上げていった。中にはきつい上り、そんなに下るなよという急な下りもあった。

※ 「白川市民の森」の典型的なコースの一例です。

※ 市民の森の中で「白川市民の森」だけがこのような東屋が3棟建っています。

※ こうした分岐点にある案内板は心強いです。私は左手に進みました。

山野草は意外に少なく、これまでの「手稲本町」や「盤渓」に比べると見劣りするような気がした。人間は贅沢なもので、これまでより華やかで、賑々しいものでなければ満足しなくなるもののようだ。それでも、「手稲本町」で初めて目にし、sakagさんにその名を教えていただいたエゾオオヤマハコベと出逢うことができたり、青山々頂直下でシラネアオイを目撃できたことは嬉しかった。そのほかにも特徴的だった花を記録として記載することにする。

※ ミヤマハコベの可愛い花です。

※ 青山々頂直下で出逢ったシラネアオイの花です。

※ シラネアオイを大写ししました。

※ 色々調べてニシキゴロモと判断しました。

※ こちらは葉に黒い模様が付いたミズヒキです。

また、それほど期待はしていなかった青山々頂の眺望は思いのほか素晴らしかったことも嬉しい誤算だった。

※ 青山々頂に至る道です。山頂は樹木が伐採されて見通しが良くなっていました。

※ 山頂に立っていた案内板です。ポイント19となっています。

※ 山頂から藤野方面を望んだところです。正面遠くに見えるのは恵庭岳?

※ こちらは札幌市街を望んだところです。正面の山は藻岩山です。

「白川市民の森」をさらに堪能しようとすれば、今回私が足を踏み入れなかったポイント22、23、24という外縁コースがあるが、現在はどうもコースが崩壊しているらしく、現地ではテープが張られていて進入禁止となっていた。

※ ポイント18からは樹木越しに眺望が開けるようになってきました。

※ ポイント18のところで白樺の木が見ることができました。

※ 山頂近くのコブシの花はこれから開花のようです。

※ ヤマザクラもこれから満開の時を迎えるようです。

今回の「白川市民の森」トレッキングで、市民の森巡りに一応の終止符を打とうと思っているが、この間私は「西野市民の森」で一人のトレッカーに出逢っただけで、他はずーっと独りだった。そういう意味では、疎も疎、安心して山野を楽しむことができたし、周りにも迷惑をかけなかったと思っている。

さて、次はどのようなところを目指そうか???

《トレッキング実施日 ’20/05/20》

「盤渓市民の森」は何度も通った市民の森である。しかし、これまで最外周を廻ったことはなかった。今回初めて最外周を廻ることができた。そのうえ、数年ぶりにシラネアオイにも遭遇することができた。

※ 数年ぶりに出逢えたシラネアオイに感激しました。

「盤渓市民の森」は札幌市内に6つある市民の森の中で最も早く市民の森に指定された。(平成元年6月)そうしたことも影響しているのだろうか?整備も行き届いているし、コースも縦横に張り巡らされていて、市民が楽しめる市民の森となっている。

※ この赤いコースの外周を廻ったのですが、12~10ポイントがハイライトでした。

この「盤渓市民」の森は自宅から約15分。いわば私のホームフィールドである。夏も冬の何回も足を運んだ市民の森である。しかし、これまで外周をしっかり廻ることができていなかった。今回初めて最外周を一周することができた。

※ 「盤渓市民の森」の入口です。総合案内板が影になっていますね。

※ いきなりタチツボスミレの歓迎を受けましたが、ここではあまり目立ちませんでした。

※ まだ入口からそれほど入っていないメインのコースです。

今回初めて最外周を一周することができ、これまでなぜ一周することができなかったのか、その理由が分かったような気がした。これまで私は冬季に一周を試みて、できずにいた。その部分はマップ上では10ポイントから12ポイントの間の1,646mの区間である。この区間はマップでもお分かりのとおり、コース上ではほかのコースからは外れたようなコースのため、利用率が低そうである。だから道幅も他に比べて狭かった。その上、ほかのところは100mから2~300m毎にある案内板が1,646mの間に一つもないのだ。そのために冬期間はコースが定かでなかったことから、私は一周できずにいたのだった。

※ ポイント12の分岐点です。私は左手の細い道を分け入ってポイント10を目指しました。

※ こちらのコースはグッと狭くなって、このようなコースがずーっと続きます。

※ 沢を渡り、階段を登って、上がり下がりを繰り返します。

※ かなり奥深く分け入ったところです。足元には白いニリンソウが目立ちます。

私は細く狭い1,646mのコースを黙々と歩いた。嬉しいこともあった。これまで今年の春になってどこでも見ることのできなかったシラネアオイの薄紫の花に出会えたのだ。山野草の中では大きな花びらを持ち、薄紫色の楚々とした色合いはまるで山野草の貴婦人のようにも見える。ただし、見ることができたのはその1か所だけだった。

※ このようにニリンソウが咲き誇っている箇所が何か所もありました。

※ オオカメノキの花も目立ちました。

※ オオウバユリもかなり成長した姿を見せてくれました。

※ この日見た最大のエンレイソウです。濃い紫色の花は目立たず損(?)をしていますね。

※ シラネアオイの花を大写ししました。

※ こちらは初対面でしたが、サンカヨウと判断しました。(下の写真も)

私はこの日、未踏だった1,646m区間をまず歩くことが目的だったので、いつもとは周回のコースが逆だった。マップに付されたポイントでいうと、入口⇒1⇒15⇒14⇒13⇒12⇒10⇒9⇒8⇒7⇒6⇒5⇒4⇒3⇒2⇒1⇒入口 というように、番号の多い方から少ない方(つまり逆回り?)に回った。

※ 1,646mの長い細い道を抜けて、この日の最高到達点に向かいます。

※ その途中で見慣れたヒトリシズカです。あまり目立ちませんでした。

※ こちらもこれまで何度も目にしたフッキソウです。

※ コース中、唯一眺望の効くポイント8の地点です。

※ そこで見かけた白い花。葉の形から山イチゴではないかと判断しました。(下の写真も)

市民の森の場合、私のように体力が衰えたものには登山と違って体への負荷が小さいのが幸いしている。つまり、市民の森には上りも下りもあるのだが、登山とは違い上りと下りが適度に交互に現れるところがある。上りで苦労をしても、下りで疲労を回復できるところが市民の森トレッキングの特長の一つである。この「盤渓市民の森」は三菱山のふもとに展開するトレッキングコースなので、前半は三菱山へ向かって上るイメージである。であるからこの日は、ポイント8を目指して上り、そこからは下るというコースだったが、その中でも上り下りがあるのが私には幸いしている。

山野草ではニリンソウが圧倒的に多かった。おそらくこの春でもっともニリンソウが密集しているところに出会ったのではないだろうか?

※ 「盤渓市民の森」ではいたるところでこうした光景に出逢いました。

これまでの市民の森よりは長く約7.5キロ、48階分を上ったトレッキングだった。疲労も残ったが楽しいトレッキングだった。

※ 何の変哲もない森の道ですが、春先のこのシーズンの萌えるような緑は心が洗われます。

こうなったら、札幌の市民の森巡りも残り2つである。ところが「豊滝市民の森」はwoodworkscreationさんのブログで山オヤジさんが出没しているとの情報を得、札幌市のHPでも注意を促されているので、ここはパスしようと思う。人に逢わないようにと「市民の森」巡りをしているのに、山オヤジさんに出逢ってしまったら、洒落にもならない話である。残り一つは「白川市民の森」であるが、こちらへ近々行ってこようと思う。

《トレッキング実施日 ’20/05/18》

西野市民の森は、他の市民の森が周回コースなのに対して、ここだけはワンウェイの市民の森である。だからだろうか?案内板などもなく、少し寂しい思いがしたトレッキングコースだった。

「手稲本町市民の森」をトレッキングした私は、まだ体力的に余裕があったことから、自宅へ帰る道から少し寄ったところにある「西野市民の森」をトレッキングすることにした。

「西野市民の森」には、「西野西公園」、「旧西野キャンプ場」、「宮丘公園」と三つの入り口がある。私は他の二つの入り口についてはアクセス方法を熟知していなかったため、今年の1月にスノーシュートレッキングをした「西野西公園」口から入ることにした。

※ 赤い矢印のところから入り、青い矢印の「261峰」を折り返しました。

しかし、入り口にところにこれといった案内板は立っていない。1月のときには周りにいた住民の方に伺いコースに入ったが、どうやら正規のルートではなかったようだ。

※ 西野西公園の広い駐車場です。

私は先行者のブログを拝見しながら、1月の時とは違う西野公園の野球場の横を通り、コースに入った。といっても特にそこにも市民の森の案内板があるわけではなかった。

※ 西野西公園野球場の横を通り高みを目指します。

野球場の横に設けられた階段を山に向かって上っていくと、市民の森の入り口らしきところに至った。といっても本当にそこが入り口なのかどうか何の案内もないのではっきりしない。ともかく1月の時の記憶をたどり先に進んだ。

※ 公園内にはこうした階段が上に向かって伸びていました。

※ 公園内の枝垂れ桜がちょっと遅く満開を迎えていました。

※ 階段を登りきったところにこのような施設がありましたが、入り口の標識はなかった。

先行者ブログにもあったが、このコースは利用者が少ないのだろうか?踏み跡が他のコースよりは少なく、コース幅も少し狭いように思えた。中には民家の畑との境界の狭いところを行く箇所もあった。

※ コースに入った直後はこのような細いコースが伸びていました。

※ 民有地の柵の横を通っていきます。

コースはけっこうアップダウンを伴い、数か所の水場や木橋を越えて進んだ。山野草はこれまでの「南の沢」や「手稲本町」ほど目立たず、ニリンソウとタチツボスミレがぽつぽつと咲いている程度だった。

※ 何度も沢沿いのコースを行くときに、いろいろな木橋が待っていました。

※ 沢へ下りたり、こうして上ったりを繰り返します。

そうしているうちに、「旧西野キャンプ場」口からとの合流点に到達した。ここにも特に案内板のようなものは見当たらなかった。コースはここからはコース途中にある「251峰」を目指しての上りが続いた。

※ ふと足元を見るとアリが卵を咥えて運んでいました。引っ越し?

※ ここでもクルマバソウはもう少し先に満開の時を迎えそうです。

「251峰」は小さな頂だが、山頂近くはジグを切ってコースが造られているなどけっこうな上りが続いた後、平坦となり「251峰」に到達した。コース全体の2/3を踏んだことになる。

※ 「251峰」の山頂直下はけっこうな上りが待っていました。

※ 「251峰」の標識が立ち木に打ち付けられていました。

※ 標識の下には写真のようなベンチが。ここで一休みです。

私はこの日、これ以上前進することを止めることにした。体調的に特に問題はなかったが、1月にスノーシュートレックをした際に、この先が特に魅力的だと思われなかったからだ。「261峰」で一休みした後、来た道を引き返した。

※ 「251峰」の先へ行って、街並み写そうとしましたが、新緑の葉に遮られました。

引き返す際に、この日のスタート地点とした西野西公園野球場のところではなく、それより先にある1月に入った入り口から下りることにした。私にはこちらの方が出入り口としては相応しいように思うのだが、マップを見る限りは野球場横のところが正規のコースのようである。

※ 帰りのコースとして選択した入り口の階段です。

「西野市民の森」のコースは全長2.7キロということだから、私はスタートから約2キロ地点の「251峰」から折り返したので、約4キロをトレックキングしたことになる。

「西野市民の森」の全体の印象として、案内が整備されていないこと、ワンウェイのコースだということなど、市民の利用も他の市民の森と比べると少ないのではないだろうか?できれば周回コースを整備したり、案内板も設備するなどしてより魅力的なコースにすると市民からも利用される市民の森となるのではないだろうか?

《トレッキング実施日 ’20/05/16》

山と谷が交互に次々と現れる変化にとんだ楽しいコースだった。春の山野草も種類は多くないものの、ところによって群生しているところがあり、コースの両側から歓迎を受けているかのようだった…。

※ 「手稲本町市民の森」全体がこのような瑞々しい緑に包まれたコースでした。

天候は曇り、しかし雨の心配はなさそうなので「手稲本町市民の森」のトレッキングを決めた。「手稲本町市民の森」は、三つの入り口がある。最も市街地に近い「東口」、そこからさらに手稲山に近い「南口」、そして全く反対側の軽川沿いにある「北口」がある。

私は冬にスノーシューで訪れた「東口」から入ろうとしたのだが、「東口」を見つけることができず、結局「南口」から入ることになった。「南口」のところ駐車場はないが、道路横に数台の駐車ができるスペースがあり、そこに駐車した。私の前にすでに3台の車が停まっていたが、その方々とコース内で出会うことはなかった。(同じ方向に周回した?)

※ 「南口」入り口の向かいに駐車スペースがありました。

※ 「南口」入り口のところに立てられている案内板です。

「手稲本町市民の森」は森の中でさまざまなコースが取れるために案内板がしっかり整備されていた。私は最も長いコースを取ろうと「南口」→№8→№7→№3→№4→№2→№1→№6→№8→「南口」という順に周回した。

※ この図の最も下になる現在地からぐるっと外周を一周しました。

※ コースの分岐点にはこのような案内板が立てられているため安心してコースを進みます。

コースはリード文でも触れているように、非常にアップダウンに富んだコースである。上ったかと思うと、谷間に下り、小さな沢を渡るという楽しさがあった。先行者のブログで夏でも長靴の方が有効と書かれていたので、私も長靴で森に入った。結論としては湿地の所や、流れを渡る箇所が何か所もあったが、この時期だとトレッキングシューズでも問題はなさそうだ。

※ コースを上がったかと思うと…

※ 次には下って谷へと、交互に何度も何度も繰り返しました。

山野草は先日の白旗山ほど種類は多くなかったが、ニリンソウとタチツボスミレが目立った。コースのところどころでは両脇に白いニリンソウが咲き誇り、まるで私を歓迎してくれているようにも思えた。同じくタチツボスミレでもそのような場面があった。

※ 我がデジカメは接写ができません。そこでニリンソウをトリミングして…。

※ ニリンソウが群生してまるで私を歓迎しているよう?こうした所が何か所も。

※ これまで見てきたヤマスミレをタチツボスミレと断定しました。(これもトリミング)

※ ニリンソウほどではなかったですが、タチツボスミレもコースの両脇に…。

一方、クルマバソウやマイヅルソウが群生しているところもあったが、花の時期はもう少し先のようで、その時期に行くとこれらの花たちが歓迎してくれるかもしれない。

※ クルマバソウの花の時期はこれからのようです。

※ マイヅルソウも花の時期はもう少し先のようです。

コースを巡って№1の案内板の所に来て、私が「東口」から入れなかった理由が分かった。ちょうど「東口」のところでは何かの施設を造成中で、トレッカーは入ることができないようになっていた。

※ 「東口」入り口は、この金網の左側です。通過できそうにありません。

そして「東口」の№1から№6にかけて500m近い上りがあった。この上りを上がっていた時、冬にスノーシューで上がったことを思い出していた。また、ここの区間だけは砂利が敷いてあり、他のコースと違っていて興趣がやや薄れた気にもなった。案内板ごとに距離が明示してあったので、私が歩いた距離を計算してみたところ3,390mと出た。アップダウンが激しいこともあり、私はおよそ1時間半弱かかり周回を終えた。

※ ヒトリシズカは今が盛りのようです。ここでもとても目立っていました。

コース内の整備状況といい、案内板の整備、さらには変化に富んだコースと「市民の森」のコースとしてはよくできたコースである。今回はどなたともお会いしなかったが、住宅街からもそれほど離れていないので、市民が大いに利用する市民の森になってほしいと思った「手稲本町市民の森」だった。

※ 恥ずかしながら調べても判別できない白い花が2種。ポピュラーな花のような気も

するのですが、どなたか教えてください!

※ 函館在住のsakagさんからご指導いただきました。ミヤママハコベではないかとのことです。

※ 同じく、オオバタネツケバナということです。写真があまりよくないので、苦労されたと思います。

約3.4キロとやや物足りなさも残ったので、帰り道にある「西野市民の森」にも寄ってきた。その部分は明日投稿することにします。

《トレッキング実施日 ’20/05/16》

新緑に萌える林間を往くトレッキングは鬱々した私の心を気持ちよく解きほぐしてくれた!短いトレッキングだったが、それも体調がイマイチの私にはちょうど良い刺激だったのかもしれない…。

※ 萌黄色の若葉が私を包んでくれているような錯覚に陥りました。

今日の札幌は久しぶりに晴れ上がり、気温も21℃まで上昇した。好天に気を良くした私は予告通り「札幌市民の森」のトレッキングに出かけることにした。

「札幌市民の森」は、「盤渓市民の森」、「白川市民の森」、「南沢市民の森」、「豊滝市民の森」、「西野市民の森」、「手稲本町市民の森」と計6コースある。私は「南沢市民の森」以外は、冬季にスノーシュートレッキングで体験していた。「南沢市民の森」もスノーシューで体験しようとしたのだが、取り付け道路の硬石山線が冬期間閉鎖のために体験できないでいた。そこでまずは「南沢市民の森」を体験しようと出かけたのだ。

※ 「南沢市民の森」コース図ですが、特に南側(下)のコースは実際には違いました。

※ 「南沢市民の森」コース図ですが、特に南側(下)のコースは実際には違いました。

「南沢市民の森」は図でもお分かりのように硬石山線によって二つに分けられている。

私は距離の短い北側のコースから始めることにした。

※ 道路からいきなり階段で導かれる北側のコースです。

※ 市民の森コースは、左側にあるような案内図が整備されていて安心できます。

コースは一周しても1キロ強という短いコースである。早速コースに入ったが、木々の新緑が目に優しく飛び込んできて、気持ちがよい。また、コース上には先日まで咲き誇ったヤマザクラが花びらをそこここに撒いていた。コースは山の形状に沿って造成した自然道であるから上り下りは当然のようにあって、それが適度に私の体を刺激した。

※ コース全てではないですが、このように整備されているところが多いです。

※ コース上にはサクラの花びらがたくさん撒かれるように散っていました。

※ ゲラたちの食痕ですね。

山野草が意外に少ない。先行者のブログでもそう書いてあったが、何か原因があるのだろうか?私が目にしたのはエンレイソウとヤマスミレをそれぞれ2~3株くらいだった。30分もかからず北側のコースを一周した。

※ 写真では斜度がよく分かりませんが、けっこうな上りです。

※ こうして立ち木を伐採したりしてコースを整備してくれているようです。

※ 真ん中の黒いところ、二本爪の足跡です。エゾシカの足跡?何か所も目撃しました。

続いて道路向かいの南側のコースである。南側のコースは上に示したマップとは違い、コースが複雑になっていて、いろいろとコース取りができるようになっていた。私は最も距離が長い外周コースを取った。長いとはいっても現地のマップで確かめると一周1.9キロだった。ただ、距離は短くともかなりワイルドなコースで、登山と見紛うような急斜面の登りも待っていた。コースの分岐点には案内図があり、丸太のベンチも備わっているところは市民の森である。私は無理せず、2度ほどそのベンチに腰を下ろし休憩を取った。

※ 南側コースの入り口にあったコース案内図です。南側コースは複雑になっています。

※ こうしたベンチがところどころに配置されていました。

南側コースも山野草は少ないのかな?と思っていたが、数は少ないものの、それなりにいろいろな春の花を目にすることができた。こちらは休憩も入れて1時間弱で歩き終えることができた。

※ いやいやなかなかの登り勾配でしたよ!(二枚とも)

けっして長い時間ではなかったが、久しぶりに体を動かし、それなりに汗もかき、心地よい疲労感に浸った。やっぱり戸外は良い!まだ、夏季に体験していない他の「札幌市民の森」をトレッキングするというのも良いアイデアだなぁ、と思い始めている。

《トレッキング実施日 ’20/05/12》

なお、写真が多くなったので本日目にした山野草については明日のブログでまとめてアップすることにします。

かなり真剣に考え、実現寸前にまでこぎつけたのだが最後の一歩が踏み出せなかった。今ではこの計画も幻に消えてしまうのか?今の自分に計画をこなしうる能力(知力、体力、気力を含めて)があるのかと考えるとちょっと悲観的になってしまう…。

長年温めてきたプランだった。環境省の担当部局から2度もトレイルマップを取り寄せ、何度も検討して昨年第一次(八戸・鮫駅 ➪ 宮古・浄土ヶ浜 215.8キロ)の踏破計画を作成し、スタートしようとも考えていた。問題は宿泊先だった。道中は意外に宿泊施設が整備されていない。そのこともあり、一日に26キロ、29キロ、36キロと私の能力には過酷すぎる距離を稼がねばならない区間がたくさん存在した。

最も私を困惑させたのが、スタート2日目(旅日程では3日目)の階上町 ➪ 小舟戸漁港間の42キロであった。実はこの区間は太平洋沿岸を離れ大きく内陸を迂回するコースである。途中に宿泊施設があるような集落は一つもない。関係役場に問い合わせても「宿泊施設はない」という。唯一の解決策はコース中盤にあるキャンプ場である。しかし、ここには貸テントとか、貸キャビンなどのサービスはないという。こうなると最悪何も設備のない中での野宿しか考えられない。

この問題をひとまず棚に上げたまま、目的地の宮古・浄土ヶ浜までの踏破計画を立ててみた。実現する、しないは別として、計画を立案すること自体は楽しい作業であった。あれこれと可能性を探り、関係当局に問い合わせをして、とその作業をしている間は実に楽しい時間であった。

そうした出来上がった計画は以下のとおりである。(計画内に日付が入っているが、それは私が昨年秋に実施しようとしていた日程である)

みちのく潮風トレイル 踏破計画 (1年次)

◆ 第1日目 <9月25日(水)> 札幌 ➪ 八戸(フェリー)

札 幌 ⇒ 苫小牧 都市間バス(苫小牧フェリー下車)利用 1,310円

18:00 札幌駅前ターミナル 乗車

19:54 苫小牧フェリー 下車

苫小牧 ⇒ 八 戸 シルバーフェリー「シルバープリンセス」利用 2等A寝台 7,500円

21:00 苫小牧港フェリーターミナル 乗船

4:45 八戸港フェリーターミナル 下船

◆ 第2日目 <9月26日(木)> 八戸 ➪ 階上町

八戸港フェリーターミナル ⇒ JR本八戸駅 シャトルバス利用(南部バス)

5:40 八戸港フェリーターミナル 乗車

5:55 八戸中心街ターミナル5番(六日町) 下車

※ バス停を移動し、

6:39 八戸中心街ターミナル5番(六日町) 乗車 (八戸市営バス)

7:02 鮫 下車

※ 別案

6:12 八戸中心街ターミナル(八日町) 乗車 (八戸市営バス M20)

6:35 鮫小学校通 下車

◎鮫駅前よりトレッキング開始

鮫駅 ⇒ 5.9キロ ⇒ 大須賀海岸 ⇒ 6.1キロ ⇒ 高岩展望台 ⇒ 4.5キロ ⇒ 塩釜神社 ⇒ 約3.0キロ ⇒ 階上駅(はしかみ駅) 合計 19.5キロ

《宿泊》階上町民宿泊 「民宿 つるや」 三戸郡階上町道仏榊山11

TEL 0178-88-3311 5,700円~

◆ 第3日目 <9月27日(金)> 階上町 ➪ 小舟戸漁港

階上駅 ⇒ 7.8キロ ⇒ トチの木 ⇒ 8.3キロ ⇒ 階上岳山頂 ⇒ 1.5キロ ⇒つづじの森キャンプ場 ⇒ 7.1キロ ⇒ 灯明堂跡 ⇒ 3.6キロ ⇒ 大銀杏の木 ⇒ 3.7キロ ⇒ 小舟戸漁港 合計 42.0キロ ※ 区間に宿がないため最大の難所

《宿泊》 階上町民宿泊 「民宿 つるや」 三戸郡階上町道仏榊山11

TEL 0178-88-3311 5,700円~

◆ 第4日目 <9月28日(土)> 階上町 ➪ 洋野町玉川

階上駅 ⇒ 2キロ ⇒ 角の花駅 ⇒ 7.5キロ ⇒ 種市海浜公園 ⇒ 約3.5キロ⇒ JR玉川駅 (玉川駅から国道を500m南下したところに民宿) 合計 13.5キロ

《宿泊》 洋野町民宿泊 「民宿やすらぎ」 九戸郡洋野町種市10地割28-1

TEL 0194-75-3591(FAX 0194-75-3681)

◆ 第5日目 <9月29日(日)> 洋野町玉川 ➪ 侍の湯きのこ屋

JR玉川駅 ⇒ 2.5キロ ⇒ 宿戸漁港 ⇒ 10.6キロ ⇒ 中野熊野神社 ⇒ 3.0キロ⇒ 陸中中野駅 ⇒ 6.3キロ ⇒ 侍の湯 きのこ屋 合計 22.4キロ

《宿泊》「侍の湯 きのこ湯」 〒028-7801 久慈市侍浜町向町7-133-5

TEL 0194-75-3591

◆ 第6日目 <9月30日(月)> 侍の湯きのこ屋 ➪ 小袖海女センター

侍の湯きのこ屋 ⇒ 6.8キロ ⇒ 厳島神社 ⇒ 5.3キロ ⇒ 陸中夏井駅 ⇒ 3.5キロ ⇒ 諏訪神社 ⇒ 6.1キロ ⇒ 小袖海女センター 合計 21.7キロ

※ 小袖海女センターからタクシーで久慈市内へ

《宿泊》 久慈ステーションホテル 〒028-0061 久慈市中央3-2

TEL 0194-53-5281

◆ 第7日目 <10月01日(火)> 小袖海女センター ➪ 国民宿舎えぼし荘

※久慈市内から再びタクシーで小袖海女センターに戻り

小袖海女センター ⇒ 13.9 ⇒ 陸中野田駅 ⇒ 8.5キロ ⇒ 玉川海岸 ⇒ 4.9キロ ⇒ 国民宿舎「えぼし荘」 合計26.3キロ

《宿泊》 国民宿舎「えぼし荘」泊 〒028-8202 九戸郡野田村玉川第2地割62-28

TEL 0194-78-2225

◆ 第8日目 <10月02日(水)> 国民宿舎「えぼし荘」 ➪ 国民宿舎「くろさき荘」

国民宿舎「えぼし荘」 ⇒ 2.5キロ ⇒ 堀内駅 ⇒ 5.0キロ ⇒ 白井海岸 ⇒ 5.4キロ ⇒ 普代駅 ⇒ 6.6キロ ⇒ 国民宿舎「くろさき荘」 合計 26.1キロ

《宿泊》 国民宿舎「くろさき荘」 or 味ん宿みちあい 泊

◆ 第9日目 <10月03日(木)> 国民宿舎「くろさき荘」 ➪ 岩泉

国民宿舎「くろさき荘」 ⇒ 9.1キロ ⇒ トレイルセンター「北山崎ビジターセンター」 ⇒ 10.4キロ ⇒ 田野畑駅 ⇒ 2.8キロ ⇒ 鳥越駅 ⇒4.9キロ ⇒ 鵜ノ巣園地 ⇒ 約9.0キロ ⇒ 岩泉 合計 36.2 キロ

《宿泊》 岩泉町災害ボランティアセンター 小本サテライト 090-2270-0246

岩泉町小本支所 0193-87-2651

※ 宿泊先未解決?

※ 道中の見どころの一つ「鵜の巣断崖」の絶景です。(ウェブ上より拝借)

◆ 第10日目 <10月04日(金)> 岩泉小本駅 ➪ 田老駅

岩泉小本駅 ⇒ 7.7キロ ⇒ 摂待駅前産直 ⇒ 6.0 ⇒ グリーンピア三陸みやこ ⇒10.6キロ ⇒ 真崎展望所 ⇒ 4.9キロ ⇒ 田老駅 合計 29.2キロ

《宿泊》 民宿「善助屋 支店」 〒027-0307 宮古市田老字川向125

TEL 0193-87-2651

◆ 第11日目 <10月05日(土)> 田老駅 ➪ 浄土ヶ浜ビジターセンター

田老駅 ⇒ 6.3キロ ⇒ 松月浜 ⇒ 6.3キロ ⇒ 休暇村宮古 ⇒ 1.0キロ ⇒ 潮吹穴 ⇒ 6.6キロ ⇒ 浄土ヶ浜 ⇒ 0.7キロ ⇒ 浄土ヶ浜ビジターセンター 合計 20.9キロ

★ ホテルルートイン宮古 〒027-0029 宮古市藤の川15-38

TEL 050-5847-7500

第一年次コース全体総計 215.8キロ

◆ 第12日目 <10月06日(日)> 宮古港 ➪ 室蘭 ➪ 札幌

シルバーフェリー「シルバークィーン」

宮古 9時25分発 室蘭 19時25分着 2等 6,000円

JR北海道「室蘭」駅 20時10分 or 20時48分 発

と9月末から10月上旬にかけての12日間の計画を立てたのだが、私は出発しなかった。その最大のネックは何といっても体力の問題だった。42キロは問題外としても、私にとっては26、29、36キロも現在の私の体力のリミットを超えている。途中でリタイアしてもという考えもあったが、私は躊躇してしまった。ここで躊躇するということは、この先体力の増強など望めない私にとってはこの計画からの撤退を意味することになる。

もっと日程を細分化しては?という考えもあるが、そうすると宿泊先の目途が立たない。

唯一すがりたいのは、こうして私の思いを公表することによって「いやいや、こういう方法もあるよ。宿の問題はこんな解決方法もあるよ」というアドバイスがもしかしたらいただけるのではないか、という微かな望みである。条件としては、体力のある若者のようにザックにキャンプ用具一式を背負い込んでのトレッキングはできないということだ。

どなたからか有効なアドバイスをいただけることを願っている。

オリンピックマラソンコースの20キロの後半部分は創成川通の長い長い直線コース、魔の七曲り(私が名付けた)、そして北大構内の緑、ビルが林立する都心部と、変化に富んだコースだった。

創成川通りは「南七条大橋」を渡った南7条から北24条まで続く。つまり30条分ひたすら北上する。札幌の区画は1ブロック(1条分)109mということだから、それにブロック間の道路幅を加えると、その距離は4キロくらいだろうか?また、正確には緩やかにカーブするところもあるので全体が直線とは言い難いが、選手にとっては直線コースと感ずるだろう。

その後、コースは宮森・北25条通、新川通を経て、北大構内へと進む。この北大構内に「魔の七曲り」が選手たちを待ち受けている。その後、緑濃き北大の中央通りを北から南に抜け、いよいよ札幌都心へと進む。ビルの谷間を大観衆が歓呼で迎えることだろう。

20キロコースの後半をざっとおさらいした。それでは写真と共に、オリンピックマラソンコース20キロの後半部分を写真と共に紹介することにする。

創成川通は片側3車線の札幌市内でも有数の車が混雑する通りである。選手はこの道路をひたすら北上することになる。

創成川通の北側は地盤が比較的よくないこともあってか高い建物が多くはない。そうした中、突然大きなビルが現れた。壁をみると「FUJI WOMENS UNIVERSITY」とあった。藤女子大学である。実はこのマラソンコースには札幌市内の大学が点在していることが分かった。昨日レポした北海道科学大学豊平キャンバス、北海学園大学、北海道商科大学、藤女子大学、武蔵女子短期大学、そして北海道大学と実に6つの大学が顔を出している。

長い創成川通を走ってきた選手たちは北24条の交差点で左に折れ、宮の沢北24条通に入って、今度は西へ向かってひた走ることになる。北24条通の西3~4丁目あたりはちょっとした繁華街を形成しており、選手たちには「あれっ?」と思うかもしれない。

宮の森・北24条通を西に向かって走ると、やがて新川通と交差することになる。ちょうどマクドナルドの店を通過したあたりから左折し、新川通を今度は南に向かって走る。

コースの左手には武蔵女子大学の正門が目に入ることだろう。

さらに進むと、札幌工業高校が目に入ってくるが、コースはその手前から右折して北大の構内へと進む。

北大構内に入ると直ぐに、正面に創成研究機構の真新しいガラスのビルが目に入る。そこでスタートから15キロの地点である。ここからコースは北大構内を右に左に折れながら進むことになる。それはちょうどL字になったクランクを走り抜けるようである。数えてみると、短い間に7回も右に左に折れ曲がる。私が「魔の七曲り」と称した所以である。短い間に7回も折れ曲がることはスピードも当然制限される。そこにいかにスピードを落とさずに通過するか?はたして選手たちの戦略は?見どころの一つである。

写真は4枚しか提示しなかったが、このように7回の折れ曲がりを通過すると、北大構内の中央通りを南に向かって一気に走り抜けることになる。無味乾燥(?)な各学部等の建物が緑の木々の間から顔を覗かせる。途中には「大野池」(すでに氷結していた)、歴史ある「総合博物館」の建物もあるが、選手たちは果たして目に入るだろうか?

中央通りの南端に近いところに「クラーク博士像」が立っている。選手たちはそこからクラーク像を右手に見ながら左折し、そこから少し行くと正門があるのだが、コースは正門の横にある南門から札幌市街へと入ってゆく。

北大構内を抜けると、JR札幌駅の北側であるが、駅の裏側という一種独特の雰囲気を伴った繁華街へと進む。

そしてJRの高架橋を抜けると、いよいよ札幌の中心部である。前方にはビルに挟まれるようにして道庁赤れんが庁舎の歴史ある建物が目に入ってくるだろう。

さらに道庁赤レンガ庁舎の真下を通り、大通公園へと進む。

大通公園に到達しても20キロには達していない。そこからまた都心を往復することになる。大通公園に達すると左折する。さらに次のブロックを過ぎた交差点でさらに左折し、一度南下する。

ビルの間を南下し、道庁前を通過すると、北3条西4丁目の交差点(日生ビルの角)に差し掛かるが、そこを右折し、さらに1ブロック進んだところの交差点を右折すると駅前通りである。この通りを進むとスタート地点に戻り、20キロを走り終えることになる。

こうして私はなんとか20キロを歩き終え、スタート地点に戻ってくることができた。テレビ塔の時計は15時10分を示していた。要した時間は4時間40分である。信号待ちや途中での小休止を除くとおよそ4時間で20キロを歩いたことになる。

たまたま昨日の夕刊にスポーツライターの増田明美氏が今回決定したオリンピックマラソンコースの前半20キロの印象について「札幌コース文句なし」との一文を寄せていた。私も今回実際に歩いてみて、増田氏と同様の感想をもった。コース全体がフラットで、周りの景色は変化に富み、きっと出場選手たちからも好評を得るに違いない。これからの興味は残り20.195キロがどのようなコースが決定されるか、である。もし、今回歩いたコースと違うところが設定されるのであれば、再び歩いて確かめてみたいと思う。

今回、マラソンコースを実際に歩いてみたことで、オリンピックマラソンに対する興味が一層増したことは間違いない。