赤れんが庁舎、札幌時計台、豊平館、等々…、開拓使が遺した歴史的建造物は、本州の歴史的建造物とは明らかにその構造、デザインなどに違いがある。それはまた一般住宅にも影響を与えたという。そうした北海道の建造物のルーツを探るお話を聞いた。

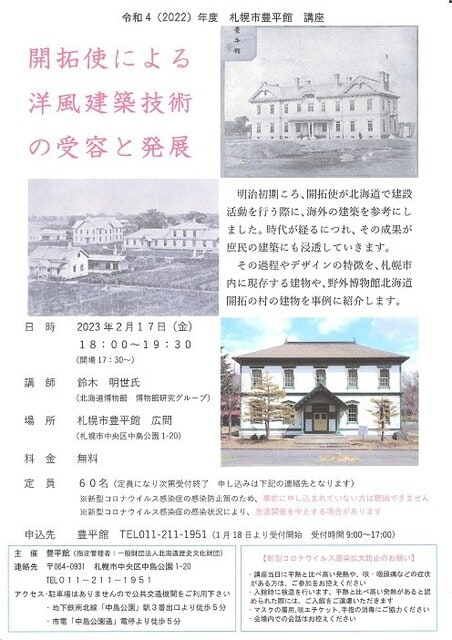

2月17日(金)夜、豊平館において「豊平館講座」が開講され参加した。この日の講座 は「開拓使による洋風建築技術の受容と発展」と題して北海道博物館研究職員の鈴木明世氏が務めた。

北海道(札幌)の開拓は、開拓使が中心となって進められたが、その内実はアメリカをはじめとしたお雇い外国人の手によって進められたことは誰もが知る事実である。

開拓使は北海道開拓のために様々な施設をつくる必要性があったが、そこで活躍したのがお雇い外国人だった。それまで本州以南で建てられてきた日本建築は、夏を涼しく過ごすための通気の良さを重視したものだったが、積雪寒冷地の北海道には適さず、当然のようにお雇い外国人の故国・アメリカから取り入れた技術で新しい建築を開発する必要性があったのである。

アメリカから取り入れた洋風建築の特徴とは…。①下見板張りの外壁、②ガラスの上げ下げ窓、③棟や破風などにおける装飾、④ペンキ塗り、⑤二重張りにした床、⑥ストーブの導入、などであった。

これらの特徴は、前記した赤れんが庁舎、札幌時計台、豊平館、など道内の多くの歴史的建造物に見られる。また、開拓使時代の建物の大きな特徴の一つとして「バルーン・フレーム構造」の建築様式が導入されたことが挙げられる。「バルーン・フレーム構造」とは、アメリカ西部開拓が生んだ独自の構造形式で、熟練度の低い者でも組み立てが可能だったことから急速に普及した。それはまた無柱の大空間を作ることができることから札幌農学校演舞場(時計台)や北大第二農場の家畜房や穀物庫に見ることができる。

こうして洋風建築がまずは公共的な建造物として広く採用されていったが、やがてそれはお雇い外国人の住宅、そして民間の一般住宅の様式としても広まっていったという。ところが一般住宅においては日本の伝統的住まいに対するこだわりもあったそうだ。そこで生まれたのが、洋風と和風がミックスしたような住宅の登場だった。

鈴木氏はそれらを三つのタイプに分類され「北海道開拓の村」で見ることができるという。その三つのタイプとは、①「和洋並列」型(旧福士家住宅)、②「和洋併存」型(旧松橋家住宅)、③「和洋融合」型(旧有島家住宅)の三つのタイプである。

最後に鈴木氏は、北海道の洋風建築がアメリカから導入されたということは、そのアメリカそのものが他からの影響を受けていたことに言及された。鈴木氏によると洋風建築の源流は、遠くギリシア、ローマ時代に遡るという。幅の狭い窓、レンガ造りや石造、組積造建築、等々…。そう言いながら、豊平館のバルコニーの柱の装飾とギリシア神殿の柱頭の飾りの相似性、あるいはローマのパンテオン、パリのルーブル博物館などの映像を映しながら、北海道の歴史的建造物との相似性について述べられた。

本州各地の歴史的建造物とは一線を画す北海道の歴史的建造物がアメリカ、ひいては古代ギリシア、ローマ時代まで遡り影響を受けていたとは興味深い事実である。それが一般住宅にも影響を及ぼしていたとは…。知的好奇心をくすぐられた講座だった。