今回のコースはこれまでの史跡巡りとは趣を異にし、歴史的な史跡と現代の施設とが混合するコースだった。短い(約3km)コースだったが見どころ沢山のコースだったので、今回は創成川部分をレポすることにした。

このコースは札幌市下水道河川局が発行する「創成川・鴨々川 川めぐりマップ」を片手に持っての歴史散歩だった。

このコースの中で現代的な施設とは、創成川、鴨々川それぞれに設けられていた「分水施設」と「吐口工」の存在だった。この施設はそれぞれの川を流れる水の量を調節する施設である。「分水施設」は川を流れる水の量を適量に抑えるために、一部の水を導水管で地下を通し、「吐口工」で再び川に合流させる施設である。

札幌市によるとこの施設は平成23年に竣工されたそうだ。

コースは、創成川に架かる北二条橋の近くにあった「吐口工」から創成川、それに続く鴨々川を上流に遡るものだった。

①創成川の吐口工

※ 創成川の向かって左側の壁から水が噴き出しているのが認められます。これが「吐口工」です。

※ 「吐口工」を正面から見たところです。かなりの水量が創成川に合流しています。

この吐口工は整備された創成川公園の北端のところにあった。創成川を覗いてみると、コンクリートで岸辺が固められた脇から水が勢いよく流れ込んでいた。

②開拓使工業局跡

マップによると、この「開拓使工業局跡」は現在の中央バスターミナルのところにあたるようだ。何かその痕跡を残す表示などがないかと探したのだが見つからなかった。あるいは見当違いのところを探していたのかもしれない。

なお、当時の工業局庁舎は「北海道開拓の村」に保存されているそうだ。

③創成橋

創成川に架けられた「創成橋」は、札幌都心部を区画した際に東西南北の基点となった橋である。明治23年に建設されたが石造りで下部の構造がアーチ橋となっているところから日本橋(東京都)にちなんで「札幌の日本橋」と呼ばれることがあるという。(初耳!)

橋は平成22年に復元改修されている。「創成橋」と命名したのは第2代の岩村判官だそうである。

また、両側の欄干には「擬宝珠」が取り付けられているのも特徴の一つである。

④「大友亀太郎」像

「創成橋」の袂に望遠鏡を手にした「大友亀太郎」像が建っている。

この像はもともと昭和61年に彫刻家・松田与一の手によって制作され、創成川のほとりに建てられていたが、創成川公園の完成に伴って平成23年にこの地に移設されたという。

大友の業績については、いろいろにところで語られているので、ここでは割愛させていただく。

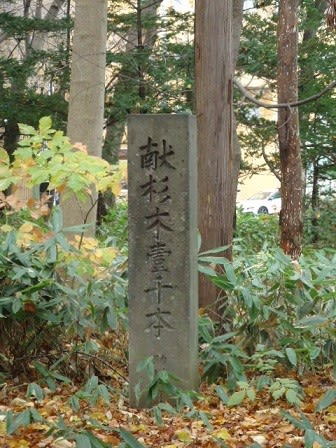

⑤北海道里程元標

「北海道里程元標」は、明治6年に北海道の起点であることを示すために、創成橋の東袂に置かれたそうだ。当時の標柱は、トドマツ製で一尺角(約30cm)で、高さ一丈二尺(約363cm)あり、当時は遠方からもその存在が確認できたという。

現在の標柱は、平成23年に当時の標柱(石柱)を復元して再建された。

なお、標柱の東面には対雁と島松、西面には篠路と銭函までの距離がそれぞれ表示されている。

⑥「札幌建設の地」碑

この碑も「創成橋」の近くに設置されている。

歴史的な碑というには近代的なデザインで、広井大地を表す球体の上に東西南北の方角を指し示す方形が載り、その上には将来を表現したオブジェが置かれた碑になっている。

この碑ももともとは昭和42年に設置されたそうだが、創成川公園の完成に伴って現在に移設されたそうだ。

⑦開拓使本陣跡(クラーク博士居宅跡)

南2条東1丁目(創成川沿い)には現在ビルなどが立ち並んでいるが、ここが開拓使本陣跡(クラーク博士居宅跡)ということだ。跡地のところには小さな案内板が設置されていた。

開拓使本陣は宿舎の役目を持ち明治5年に竣工し、建築面積800㎡の木造平屋で当時としては最大の建物だったという。

そして、この本陣がクラーク博士の居宅であったそうだ。

⑧二条市場

私が参考にした「川めぐりマップ」には「二条市場」について次のように書かれている。「かつて創成川は舟運と物流の拠点でした。二条市場は明治後期につくられた「二条魚町」に由来し、漁師たちが始めた小規模な鮮魚店から市民の台所へと発展しました」と記されている。

⑨創成川の分水施設

<fon size="1">※ 左側の格子状の柵から一部の水が導水管に取り込まれるようです。

創成川を流れる水の量を調節する施設だが、ここの取り入れた水の一部は導水管に導かれて地下を通り、①の「吐口工」で再び創成川に合流させる施設である。

創成川公園が創成川の水際まで降りていける仕組みの親水公園としての性格ももっているため、増水による事故などを抑止するために設けられたものと考えられる。

このような施設が、創成川の上流にあたる鴨々川にも一ヵ所設けられている。

以上が創成川部分である。川はここから折れ曲がり市街地の方へと遡っていき鴨々川と名称が変わる。その部分については後日(2)としてレポすることにする。

このコースは札幌市下水道河川局が発行する「創成川・鴨々川 川めぐりマップ」を片手に持っての歴史散歩だった。

このコースの中で現代的な施設とは、創成川、鴨々川それぞれに設けられていた「分水施設」と「吐口工」の存在だった。この施設はそれぞれの川を流れる水の量を調節する施設である。「分水施設」は川を流れる水の量を適量に抑えるために、一部の水を導水管で地下を通し、「吐口工」で再び川に合流させる施設である。

札幌市によるとこの施設は平成23年に竣工されたそうだ。

コースは、創成川に架かる北二条橋の近くにあった「吐口工」から創成川、それに続く鴨々川を上流に遡るものだった。

①創成川の吐口工

※ 創成川の向かって左側の壁から水が噴き出しているのが認められます。これが「吐口工」です。

※ 「吐口工」を正面から見たところです。かなりの水量が創成川に合流しています。

この吐口工は整備された創成川公園の北端のところにあった。創成川を覗いてみると、コンクリートで岸辺が固められた脇から水が勢いよく流れ込んでいた。

②開拓使工業局跡

マップによると、この「開拓使工業局跡」は現在の中央バスターミナルのところにあたるようだ。何かその痕跡を残す表示などがないかと探したのだが見つからなかった。あるいは見当違いのところを探していたのかもしれない。

なお、当時の工業局庁舎は「北海道開拓の村」に保存されているそうだ。

③創成橋

創成川に架けられた「創成橋」は、札幌都心部を区画した際に東西南北の基点となった橋である。明治23年に建設されたが石造りで下部の構造がアーチ橋となっているところから日本橋(東京都)にちなんで「札幌の日本橋」と呼ばれることがあるという。(初耳!)

橋は平成22年に復元改修されている。「創成橋」と命名したのは第2代の岩村判官だそうである。

また、両側の欄干には「擬宝珠」が取り付けられているのも特徴の一つである。

④「大友亀太郎」像

「創成橋」の袂に望遠鏡を手にした「大友亀太郎」像が建っている。

この像はもともと昭和61年に彫刻家・松田与一の手によって制作され、創成川のほとりに建てられていたが、創成川公園の完成に伴って平成23年にこの地に移設されたという。

大友の業績については、いろいろにところで語られているので、ここでは割愛させていただく。

⑤北海道里程元標

「北海道里程元標」は、明治6年に北海道の起点であることを示すために、創成橋の東袂に置かれたそうだ。当時の標柱は、トドマツ製で一尺角(約30cm)で、高さ一丈二尺(約363cm)あり、当時は遠方からもその存在が確認できたという。

現在の標柱は、平成23年に当時の標柱(石柱)を復元して再建された。

なお、標柱の東面には対雁と島松、西面には篠路と銭函までの距離がそれぞれ表示されている。

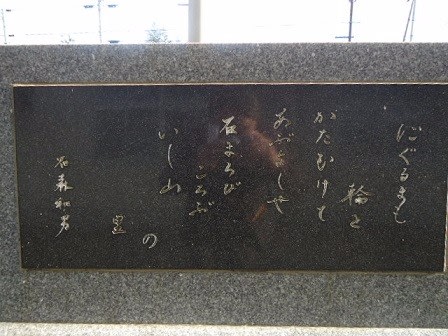

⑥「札幌建設の地」碑

この碑も「創成橋」の近くに設置されている。

歴史的な碑というには近代的なデザインで、広井大地を表す球体の上に東西南北の方角を指し示す方形が載り、その上には将来を表現したオブジェが置かれた碑になっている。

この碑ももともとは昭和42年に設置されたそうだが、創成川公園の完成に伴って現在に移設されたそうだ。

⑦開拓使本陣跡(クラーク博士居宅跡)

南2条東1丁目(創成川沿い)には現在ビルなどが立ち並んでいるが、ここが開拓使本陣跡(クラーク博士居宅跡)ということだ。跡地のところには小さな案内板が設置されていた。

開拓使本陣は宿舎の役目を持ち明治5年に竣工し、建築面積800㎡の木造平屋で当時としては最大の建物だったという。

そして、この本陣がクラーク博士の居宅であったそうだ。

⑧二条市場

私が参考にした「川めぐりマップ」には「二条市場」について次のように書かれている。「かつて創成川は舟運と物流の拠点でした。二条市場は明治後期につくられた「二条魚町」に由来し、漁師たちが始めた小規模な鮮魚店から市民の台所へと発展しました」と記されている。

⑨創成川の分水施設

<fon size="1">※ 左側の格子状の柵から一部の水が導水管に取り込まれるようです。

創成川を流れる水の量を調節する施設だが、ここの取り入れた水の一部は導水管に導かれて地下を通り、①の「吐口工」で再び創成川に合流させる施設である。

創成川公園が創成川の水際まで降りていける仕組みの親水公園としての性格ももっているため、増水による事故などを抑止するために設けられたものと考えられる。

このような施設が、創成川の上流にあたる鴨々川にも一ヵ所設けられている。

以上が創成川部分である。川はここから折れ曲がり市街地の方へと遡っていき鴨々川と名称が変わる。その部分については後日(2)としてレポすることにする。