NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は、同会が制作した「奈良まほろばかるた」の各札を毎週木曜日、毎日新聞奈良版「かるたで知るなら」欄で紹介している。先週(2021.6.3)掲載されたのは「失敗5回 苦難の来日」、執筆されたのは奈良市出身・在住の塩崎ヒデミさんだった。塩崎さんが新聞に寄稿されるのはこれが始めてだったが、とてもカッチリと書かれている。では全文を紹介する。

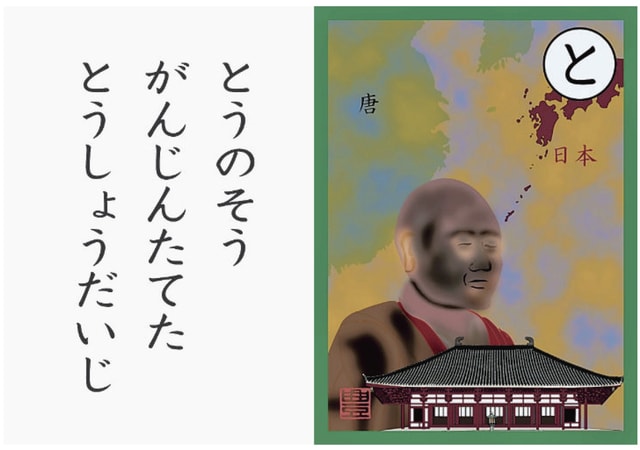

《唐の僧 鑑真建てた唐招提寺》

奈良時代、税を免れるため、正式な戒を受けず、僧侶になる者が増えてきました。733(天平5)年、聖武天皇は、正式な授戒を行う師を求めて、唐に留学僧(るがくそう)をつかわしました。

鑑真和上は、日本に行く者はいるか問いますが、危険を伴う航海に誰も手を上げません。和上は自ら渡航を決意し、5回の失敗を乗り越え、20人余の弟子たちと共に来日を果たしたのは753(天平勝宝5)年の暮でした。翌年、和上は東大寺大仏殿の前で、聖武太上天皇以下440人余に授戒を行いました。

和上が日本に行く決意をした大きな理由は、長屋王が贈った1000枚の袈裟(けさ)でした。袈裟に刺しゅうされた文字から、両国が仏法で強く結ばれていると思ったからです。その後759(天平宝字3)年、新田部(にいたべ)親王の旧邸宅跡を賜り、修行の道場「唐律招堤(とうりつしょうだい)」(現在の唐招提寺)を開きました。国宝の講堂は平城京の東朝集殿(ひがしちょうしゅうでん)を移築改造した天平時代の建物です。

和上の死後、弟子たちが建てた金堂(国宝)には、薬師如来立像、盧舎那仏坐像(るしゃなぶつざぞう)、千手観音立像など国宝仏が堂々とした姿で並んでいます。御影堂には、弟子たちが和上の死が近いことを悟り造った鑑真和上坐像(国宝)が安置されており、6月5、6、7日だけ開扉されます。

2013年、本物同様のお身代わり像が造られ、開山堂でいつでもお会いできるようになりました。御影堂の東側には和上の御廟(ごびょう)(墓)があり、故郷揚州(ようしゅう)市の瓊花(けいか)が美しく咲いて、和上を見守っています。(奈良まほろばソムリエの会会員 塩崎ヒデミ)

唐招提寺

(住 所)奈良市五条町13の46

(交 通)近鉄橿原線西ノ京駅から徒歩約10分

(拝 観)8時半~17時

(拝観料)一般1000円▽中高生400円▽小学生200円

(駐車場)有

《唐の僧 鑑真建てた唐招提寺》

奈良時代、税を免れるため、正式な戒を受けず、僧侶になる者が増えてきました。733(天平5)年、聖武天皇は、正式な授戒を行う師を求めて、唐に留学僧(るがくそう)をつかわしました。

鑑真和上は、日本に行く者はいるか問いますが、危険を伴う航海に誰も手を上げません。和上は自ら渡航を決意し、5回の失敗を乗り越え、20人余の弟子たちと共に来日を果たしたのは753(天平勝宝5)年の暮でした。翌年、和上は東大寺大仏殿の前で、聖武太上天皇以下440人余に授戒を行いました。

和上が日本に行く決意をした大きな理由は、長屋王が贈った1000枚の袈裟(けさ)でした。袈裟に刺しゅうされた文字から、両国が仏法で強く結ばれていると思ったからです。その後759(天平宝字3)年、新田部(にいたべ)親王の旧邸宅跡を賜り、修行の道場「唐律招堤(とうりつしょうだい)」(現在の唐招提寺)を開きました。国宝の講堂は平城京の東朝集殿(ひがしちょうしゅうでん)を移築改造した天平時代の建物です。

和上の死後、弟子たちが建てた金堂(国宝)には、薬師如来立像、盧舎那仏坐像(るしゃなぶつざぞう)、千手観音立像など国宝仏が堂々とした姿で並んでいます。御影堂には、弟子たちが和上の死が近いことを悟り造った鑑真和上坐像(国宝)が安置されており、6月5、6、7日だけ開扉されます。

2013年、本物同様のお身代わり像が造られ、開山堂でいつでもお会いできるようになりました。御影堂の東側には和上の御廟(ごびょう)(墓)があり、故郷揚州(ようしゅう)市の瓊花(けいか)が美しく咲いて、和上を見守っています。(奈良まほろばソムリエの会会員 塩崎ヒデミ)

唐招提寺

(住 所)奈良市五条町13の46

(交 通)近鉄橿原線西ノ京駅から徒歩約10分

(拝 観)8時半~17時

(拝観料)一般1000円▽中高生400円▽小学生200円

(駐車場)有