■ シネマ・コラムニストの合木こずえさんが主催するFROM EAST 上映会(@塩尻の東座)で「黄色い星の子供たち」を観た。昨年「オーケストラ!」を観て、主演のメラニー・ロランに魅せられて、やはり彼女が主演のこの映画を観ようと前から思っていた。過去ログ

第二次世界大戦中の1942年の7月に、ナチス占領下のパリでユダヤ人の一斉検挙が行われた。ヒトラーのユダヤ人迫害政策により行われたと思われていたこの事件、実はフランス政府の主導で行われたのだった・・・。

この映画の内容については何も予備知識が無かったから「黄色い星」って、ある状況に置かれた地球のことだと思っていたが、ユダヤ人であることが一目で分かるように服に付けることを義務付けられた黄色い星形のワッペンのことだった。

目当てのメラニー・ロランは赤十字から派遣される新人看護師アネット役で、映画が中盤に差し掛かる頃に登場した。一斉検挙で冬期競輪場に収監された1万3000人ものユダヤ人を懸命に看護するアネット。

実際の事件を綿密に調べて再現した映画ということだが、どうも物足りないというか、映画の世界に入り込めないというか、感情移入できないというか、そんな状態だった。第三者的な覚めた眼でずっと観ていた。「オーケストラ!」は終盤、涙が止まらなかったのに・・・。

事実の間をフィクションで繋いで人間ドラマに仕立て上げるのが映画や小説というものだと思うのだが、元々ジャーナリストだったという監督はどうも事実の再現に終始したようで・・・。ドラマのことはメラニー・ロランと、自らも検挙されたユダヤ人医師を演じたジャン・レノ(フランスの名優とのこと、誰かに似ていると思っていたが、仲代達矢だと気が付いた)の起用だけで満足してしまったのかもしれない。

中年医師と美人看護師、ふたりの間に恋愛感情も流れて・・・、でもそれをドラマの中心に据えるわけにはもちろんいかない。やはり奇跡的に生き残った子供のひとりを主役にドラマに仕立て上げるのが良かったのではないか。昔のイタリア映画なら、けなげでかわいい少年を主人公にしてモノクロで云々・・・。以上、映画を観終わってからの評論家気どりの感想。

映画のラストでフランス人がこの事件で1万人ものユダヤ人を救ったことがテロップされる。私はこれがフランス人の自己弁護のように思えてならない。 検挙予定のユダヤ人は2万3千人だったそうだから、1万人は確かに多い数字だ。でもこの数字を「パリ市民の良心が救ったユダヤ人は検挙予定者の半数にも満たなかった・・・」という認識で描いて欲しかったとも思う。

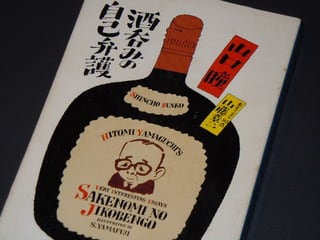

自己弁護という言葉から、昔読んだ山口瞳の『酒呑みの自己弁護』というエッセイ集を思い出した。