360

360

■『沿線風景』原 武史(講談社文庫2013年)を読み終えた。この文庫本は今月(4月)15日に松本市島立の亀田屋酒造店で開催された「本の蔵1885 お座敷一箱古本市」で買い求めた。

まえがきによると、この本に収録されているエッセイは「週刊現代」の『リレー読書日記』に連載されたものがもとになっているとのこと。**純然たる書評からは大きくかけ離れたものになってしまった。**(8頁)と著者の原さんも認めている通り、書評エッセイというより、日帰り鉄旅エッセイとでもした方が内容を的確に表現している。原さんは日本近代思想史の研究者にして鉄道大好きな方。

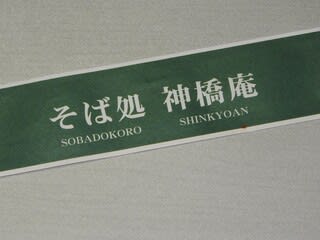

同行の編集者らと昭和の雰囲気が残る土地や天皇に因んだ場所などを訪ねてあれこれ語り、その土地の食堂で昼食をとる。肝心の本は数冊、むりやり差し込んだという印象。そば・うどんはどこも美味かったようだが、エッセイの中の書評は薄味。旅行日の記載が欲しかった。

書評で取り上げた本に関係のある土地を旅するということに徹していれば、もっと興味深く読めたかも。

280

280

①

① ②

② ③

③ ④

④

⑤⑥

⑤⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧