(再)富士見町境 4柱4〇型トラス脚 2023.04.12

■ 車で走行中にこの火の見櫓が見えてきたが、その時この火の見櫓は以前見ているな、と思った。こんなに遠くから見るのは初めてだったのに、なんとなく。調べると確かに既に見ている火の見櫓だった(過去ログ)。この風景、実に魅力的。

何がどう魅力的なのか・・・。

一番手前に畑の黄緑色のエッジ、その向こうに火の見櫓や赤い方形(*1)の屋根の屯所(詰所)など、桜、その後方に新緑の木々、さらに左奥の山、そして一番遠方に薄くて均一な空色の山なみ。この風景を分析的に観察すると以上の6つの層(レイヤー)によって構成されていることに気が付く。それらの層は空気遠近法そのままに、手前から奥へと次第に均一で薄い色の層になっている。

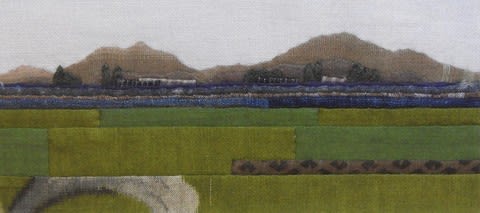

ぼくはこの様な風景の捉え方に布絵作家の坂井真智子さんの作品(下)で気づかされた(過去ログ)。この風景の魅力はぼくのいつもの描法では表現できないかもしれない。それにしても魅力的な風景だ。

*1 短い棟があるから正確には寄棟、ということを過去ログの写真で確認した。