明治の文明開化以来、日本人は西洋文化をこの国に取り込むことに努力して来ました。

明治政府は優れた西洋人も雇い、日本の学問や文化を西洋風に発展させました。

『東洋と西洋』はせめぎ合い、西洋文化は日本に合うようにして根着いてきたのです。そんな東洋と西洋の文化を比較しながら楽しむのが私の趣味です。

この趣味を満足させるところは数多くあります。函館、横浜、神戸、長崎などには明治期の西洋文化が残っています。

そして明治期に西洋人が開いた八ヶ岳の清里、上高地等の避暑地もあります。その代表的な場所が軽井沢と思います。

そこで今日は軽井沢をご紹介したいと思います。

軽井沢は中山道の宿場町でしたが明治19年に宣教師のショーが別荘を作ってからいろいろな外人宣教師が避暑に訪れ有名な別荘地となりました。そのような経緯があるので軽井沢には西洋文化の香りが現在でもそこはかとなく漂っています。

軽井沢は何度か訪れ散策していました。特にはっきりした目的があるわけでなく、そんな異国情緒と周囲の山々の緑を楽しむため訪れるのです。

そこを散策していると、軽井沢の近くの信濃追分に住んでいた堀辰雄の「風立ちぬ」を思い出します。

2年前の5月に撮った写真に従いながら軽井沢の魅力を示したいと思います。

1番目の写真は軽井沢で好きな場所の雲場池です。十年一日の如く、何時行っても静寂につつまれています。変わらぬ風景に会うと何故か心が深く休まります。

2番目の写真は旧三笠ホテルです。営業はしていませんが明治期のホテル建造物として公開しています。駐車場が少し離れているのが残念です。

3番目の写真は万平ホテルです。ここも昔よく行ったところです。明治時代のクラシック・ホテルの雰囲気が漂っています。

ホテルのメイン・ダイニングルームの前の廊下にあるステンドグラスが古風なヨーロッパ文化を彷彿とさせます。館内は伝統的な古いヨーロッパのホテルの内装になっていて落ち着いた空気が流れています。食事も古風なフランス料理で、サービスも行き届いています。

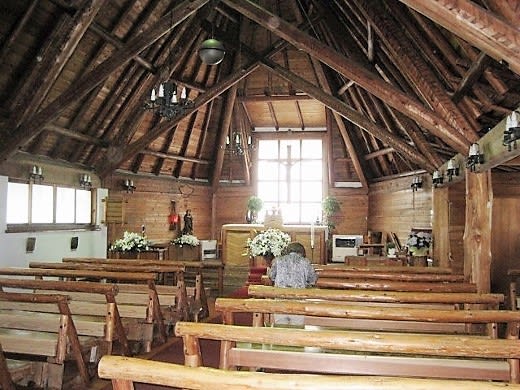

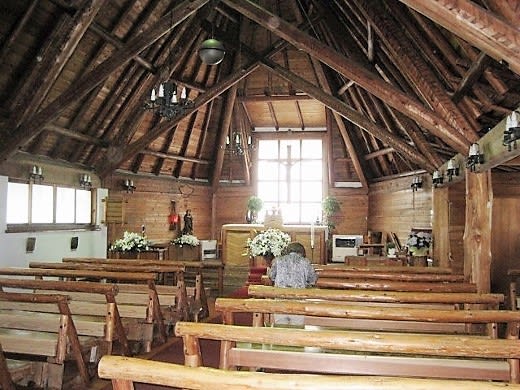

4番目の写真はは聖パウロ・カトリック教会です。すべてのカトリック教会は門扉が開けてあり、訪れる人を歓迎します。勿論入場料など不要です。裏に広い駐車場もあります。信者でなくても出入り自由です。今回は少しだけお祈りをして来ました。

5番目の写真は聖パウロ・カトリック教会の内部の様子です。太い丸太を使った木造です。

6番目の写真は文明化開化で導入されたソーセージやハムを売っている腸詰屋の写真です。当時の作り方と味を守っている店です。余分な添加物が入っていないので素朴な美味しさです。

その他、軽井沢にはジャムの沢屋など昔風の美味しいものを売っている店があります。

7番目の写真は旧軽井沢銀座という商店街です。ここはは若い人々に人気があり、何時行っても多くの人で賑わっています。

そして実はこの旧軽井沢銀座は昔の中山道なのです。この商店街を抜け、真っ直ぐ山に登ると旧碓氷峠に出るのです。車で登ると10分位で峠に行けるのです。峠には茶店や神社がありましたが店は閉まっていました。峠まで来る観光客は少ないのでしょう。

そして軽井沢の良いところは別荘地の中の小道を歩くことです。そこには西洋風の別荘地が静かに広がっているのです。

8番目の写真は別荘地の風景です。

別荘の一軒、一軒の敷地が広く、庭には巨木が茂っているのです。緑の日影の中を少し散歩し、ああこれが軽井沢なのだと故も無く感動します。

なおJR軽井沢駅の南口には大きなアウトレットもありますが行かない事にしています。

写真をご覧になりながら高原の軽井沢を散策しているような気分になって頂けたら嬉しく思います。

さて表題の軽井沢にある西洋文化とは何でしょう?

それは明治期に建てられた建物が、その雰囲気を残して現在も存在していることです。

旧三笠ホテル、万平ホテル、古いたたずまいの別荘建築、そして教会の建物などです。

建物だけではありません、腸詰屋のように昔のヨーロッパのソーセージの味を守っている店もあるのです。

そこに行くとヨーロッパ文化の魅力が感じるのです。そしてそれを完全に同化した日本人の知恵が感じられるのです。

それは大げさに言えば『東洋と西洋の融合』なのです。平和的な融合なのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料============

軽井沢の歴史:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2

江戸時代には、五街道のひとつ中山道が通る宿場町であり、中山道の難所のひとつとして知られる碓氷峠の西側の宿場町として栄えていた(碓氷峠は、江戸よりの隣の宿場町、坂本宿との間)。軽井沢付近には軽井沢宿(旧軽井沢)のほか、沓掛宿(中軽井沢)・追分宿(信濃追分)が置かれていた(この3宿をまとめて「浅間三宿」という)。また、浅間山を望む景勝地としても有名であった。

※ 関連 江戸← 坂本宿 - 碓氷峠 - 軽井沢宿 - 沓掛宿 - 追分宿 - 小田井宿 →京

江戸時代が終わり明治時代に入ると、一旦は宿場町としての機能を失って没落した。しかしその後、1886年(明治19年)にカナダ人宣教師のアレクサンダー・クロフト・ショーがたまたま訪問し、高林薫平の居宅を借り受けて7月から8月まで滞在し、故郷のトロントと似ていると感じた。

1888年(明治21年)、ショーは「つるや」(現在のつるや旅館)の主人の佐藤仲右衛門のあっせんによって大塚山に別荘を設け、避暑地としての軽井沢の歴史を切り開いた。別荘第1号は、民家を移転し、改造したものである。後に移築され、ショーハウス記念館としてショー記念礼拝堂の裏に現存する。

以下省略します。

明治政府は優れた西洋人も雇い、日本の学問や文化を西洋風に発展させました。

『東洋と西洋』はせめぎ合い、西洋文化は日本に合うようにして根着いてきたのです。そんな東洋と西洋の文化を比較しながら楽しむのが私の趣味です。

この趣味を満足させるところは数多くあります。函館、横浜、神戸、長崎などには明治期の西洋文化が残っています。

そして明治期に西洋人が開いた八ヶ岳の清里、上高地等の避暑地もあります。その代表的な場所が軽井沢と思います。

そこで今日は軽井沢をご紹介したいと思います。

軽井沢は中山道の宿場町でしたが明治19年に宣教師のショーが別荘を作ってからいろいろな外人宣教師が避暑に訪れ有名な別荘地となりました。そのような経緯があるので軽井沢には西洋文化の香りが現在でもそこはかとなく漂っています。

軽井沢は何度か訪れ散策していました。特にはっきりした目的があるわけでなく、そんな異国情緒と周囲の山々の緑を楽しむため訪れるのです。

そこを散策していると、軽井沢の近くの信濃追分に住んでいた堀辰雄の「風立ちぬ」を思い出します。

2年前の5月に撮った写真に従いながら軽井沢の魅力を示したいと思います。

1番目の写真は軽井沢で好きな場所の雲場池です。十年一日の如く、何時行っても静寂につつまれています。変わらぬ風景に会うと何故か心が深く休まります。

2番目の写真は旧三笠ホテルです。営業はしていませんが明治期のホテル建造物として公開しています。駐車場が少し離れているのが残念です。

3番目の写真は万平ホテルです。ここも昔よく行ったところです。明治時代のクラシック・ホテルの雰囲気が漂っています。

ホテルのメイン・ダイニングルームの前の廊下にあるステンドグラスが古風なヨーロッパ文化を彷彿とさせます。館内は伝統的な古いヨーロッパのホテルの内装になっていて落ち着いた空気が流れています。食事も古風なフランス料理で、サービスも行き届いています。

4番目の写真はは聖パウロ・カトリック教会です。すべてのカトリック教会は門扉が開けてあり、訪れる人を歓迎します。勿論入場料など不要です。裏に広い駐車場もあります。信者でなくても出入り自由です。今回は少しだけお祈りをして来ました。

5番目の写真は聖パウロ・カトリック教会の内部の様子です。太い丸太を使った木造です。

6番目の写真は文明化開化で導入されたソーセージやハムを売っている腸詰屋の写真です。当時の作り方と味を守っている店です。余分な添加物が入っていないので素朴な美味しさです。

その他、軽井沢にはジャムの沢屋など昔風の美味しいものを売っている店があります。

7番目の写真は旧軽井沢銀座という商店街です。ここはは若い人々に人気があり、何時行っても多くの人で賑わっています。

そして実はこの旧軽井沢銀座は昔の中山道なのです。この商店街を抜け、真っ直ぐ山に登ると旧碓氷峠に出るのです。車で登ると10分位で峠に行けるのです。峠には茶店や神社がありましたが店は閉まっていました。峠まで来る観光客は少ないのでしょう。

そして軽井沢の良いところは別荘地の中の小道を歩くことです。そこには西洋風の別荘地が静かに広がっているのです。

8番目の写真は別荘地の風景です。

別荘の一軒、一軒の敷地が広く、庭には巨木が茂っているのです。緑の日影の中を少し散歩し、ああこれが軽井沢なのだと故も無く感動します。

なおJR軽井沢駅の南口には大きなアウトレットもありますが行かない事にしています。

写真をご覧になりながら高原の軽井沢を散策しているような気分になって頂けたら嬉しく思います。

さて表題の軽井沢にある西洋文化とは何でしょう?

それは明治期に建てられた建物が、その雰囲気を残して現在も存在していることです。

旧三笠ホテル、万平ホテル、古いたたずまいの別荘建築、そして教会の建物などです。

建物だけではありません、腸詰屋のように昔のヨーロッパのソーセージの味を守っている店もあるのです。

そこに行くとヨーロッパ文化の魅力が感じるのです。そしてそれを完全に同化した日本人の知恵が感じられるのです。

それは大げさに言えば『東洋と西洋の融合』なのです。平和的な融合なのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料============

軽井沢の歴史:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2

江戸時代には、五街道のひとつ中山道が通る宿場町であり、中山道の難所のひとつとして知られる碓氷峠の西側の宿場町として栄えていた(碓氷峠は、江戸よりの隣の宿場町、坂本宿との間)。軽井沢付近には軽井沢宿(旧軽井沢)のほか、沓掛宿(中軽井沢)・追分宿(信濃追分)が置かれていた(この3宿をまとめて「浅間三宿」という)。また、浅間山を望む景勝地としても有名であった。

※ 関連 江戸← 坂本宿 - 碓氷峠 - 軽井沢宿 - 沓掛宿 - 追分宿 - 小田井宿 →京

江戸時代が終わり明治時代に入ると、一旦は宿場町としての機能を失って没落した。しかしその後、1886年(明治19年)にカナダ人宣教師のアレクサンダー・クロフト・ショーがたまたま訪問し、高林薫平の居宅を借り受けて7月から8月まで滞在し、故郷のトロントと似ていると感じた。

1888年(明治21年)、ショーは「つるや」(現在のつるや旅館)の主人の佐藤仲右衛門のあっせんによって大塚山に別荘を設け、避暑地としての軽井沢の歴史を切り開いた。別荘第1号は、民家を移転し、改造したものである。後に移築され、ショーハウス記念館としてショー記念礼拝堂の裏に現存する。

以下省略します。