日本人とアイヌ人はまったく違う民族だと思っている人が多いと思います。

それは大きな間違いです。最近の考古学やアイヌの歴史研究の成果を知らないで誤解しているだけです。

最近の研究によると日本全土に暮らしていた縄文人が後の鎌倉時代ころに和人とアイヌに分かれただけなのです。

今日はこの事実を箇条書きに整理して説明したいと思います。

(1)縄文人が和人とアイヌに分かれた事情

縄文時代の終りごろまで日本列島は同じ様に狩猟、採集にあわせて畑作農耕で暮らしていました。

ところが紀元前400年−前300年ごろから本州南部、四国、九州に住む人々の多くが稲作を主にした農業へ移行していったのです。

水稲の生産性は各段に良いので狩猟、採集をしなくても暮らしていけるようになったのです。

一方、本州の北部と北海道では水稲栽培が困難なために狩猟・漁猟・採集を主とした生活文化が存続していたのです。

すなわち本州南部、四国、九州では弥生時代になっても本州の北部と北海道は縄文時代だったのです。

北海道の縄文時代の文化はオホーツク文化の影響を受け、8世紀ころに「擦文(さつもん)文化」に移行し12世紀−13世紀まで続いたのです。

この「擦文文化」は北海道の全域に展開し,津軽半島や下北半島にも伝承されました。

そして13世紀には擦文文化から「アイヌ文化」へ変わっていったのです。このころから和人とは異なる所謂、アイヌ文化とアイヌ民族の形成が始まったのです。14世紀以降アイヌ文化は本格的に発展していったのです。

15世紀になると津軽半島の十三湊(とさみなと)を本拠としていた安東(安藤)氏が南部氏に追われて北海道南部の渡島半島に逃亡し自分の領土とし、アイヌが支配していた河川の流域や海岸線に勢力を広げて行ったのです。そして松前藩も出来ました。このような状態は明治維新まで続いたのです。

以上を要約すると縄文人が13世紀ころの鎌倉時代に和人とアイヌ民族に分かれて、それぞれが独自の文化を発達させて行ったのです。

ですから日本人とアイヌ人の先祖は同じ縄文人だったのです。

(2)富士山も神も北海道の8割の地名もアイヌ語起源の事実

この事実は明治時代に東京帝国大学の言語学の教授であったバジル・ホール・チェンバレン教授によって証明されたのです。彼は英・アイヌ・和語辞書を作った学者です。

とりわけ北海道や東北の地名には、アイヌ語に漢字を当てたものが数多くあるのです。彼は富士山や利根川や能登半島もアイヌ語だとも指摘しています。

そして現在、北海道の地名の8割ほどがアイヌ語をカタカナや漢字で表現した地名であるのです。

札幌も稚内も石狩川もすべてアイヌ語の地名を漢字で書いたものなのです。

北海道に数多く見られる地名には「内」や「別」が含まれること多いのです。これは、それぞれアイヌ語で川を意味する「ナイ」「ペツ」に当て字されたものであり、「内側」「別れる」の意味は持ちません。同じように「幌」は「大きい・広い」を意味する「ポロ」の当て字ので、「幌」の字の持つ意味とは関係はありません。

現在の日本人は意外にこの事実を知っていません。なお詳細は2018年06月27日掲載の「日本人の先祖はアイヌ人(1)富士山も神もアイヌ語」という記事に出ています。

(3)北海道と都北地方にあった同じ縄文文化

旧石器時代と縄文時代は北海道と東北地方はアイヌ人の祖先による同じ文化圏だったのです。

北海道と東北地方から出土する石器と縄文土器が 共通な形をしているのです。

煩雑な説明は後回しにして、まず写真でこの様子を示します。

1番目の写真は縄文時代に繁栄した青森県の三内丸山遺跡の復元、展示です。一般に縄文時代は原始的な狩猟、採集で生活をしていた約12000年間です。

この青森県にある遺跡には大型家屋があり、整然と並んだ小型住宅があり、食料貯蔵用の高床式倉庫群があり、祭祀用の神秘的な巨大柱があり、整然とした墓地もあります。それは小さいながら一つの王国のようです。残念ながら文書だけは存在していなかったので、その王国の統治組織や社会階組織は全く不明です。

しかしそれは弥生時代や古墳時代の地方の豪族の領地支配の歴史へと繋がる社会と文化だったのです。

2番目の写真は北海道から出土した国宝の中空の土偶です。北海道の函館市臼尻小学校付近から出土した多量の精巧な土偶です。高さ41・5センチメートルもある大きな土偶です。下の2枚と共に2012年6月に私が撮った写真です。この国宝の詳細は、函館市縄文文化交流センターを検索すると出ています。

3番目の写真はこの国宝の土偶の説明板です。1975年に発見されたことなどが書かれています。

4番目の写真は同じ函館市臼尻遺跡から出て来た土器です。北海道から出土する縄文土器は円筒形をしたもので、同じような土器が北東北地方からも出てきます。

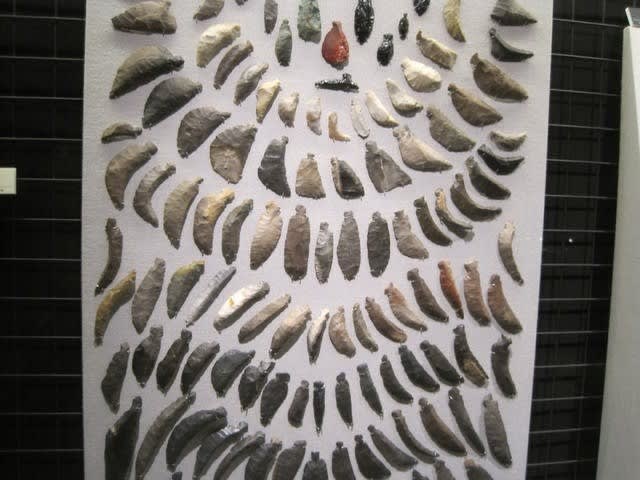

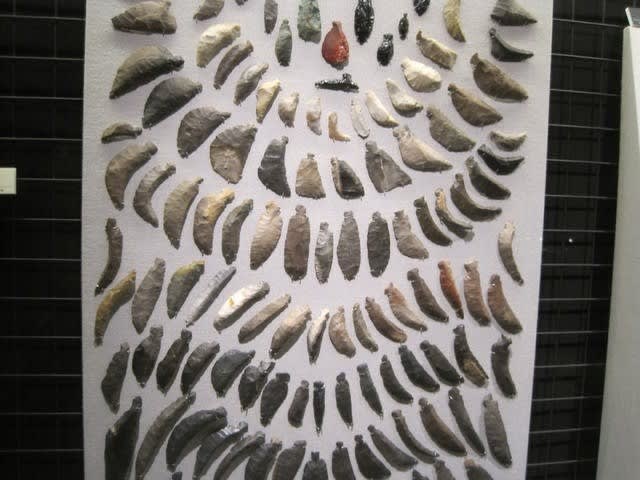

5番目の写真も同じ函館市臼尻遺跡から出て来た石器です。

これらの北海道から発見された縄文時代の土器や石器は青森県の三内丸山遺跡で発見された土器や石器と全く同じだったのです。

つまり旧石器時代と縄文時代は北海道と東北地方は同じ文化圏だったのです。

なお詳しくは2018年06月28日 掲載の「日本人の先祖はアイヌ人(2)アイヌ人の作った東北の縄文文化 」をご覧下さい。

ここで視野を広げて四国と九州まで考えてみましょう。数多くの縄文土器は四国と九州の全域から出て来ます。離島の八丈島からも出てきます。縄文文化は日本列島の隅々まで栄えていたのです。沖縄だけは違っていたのです。

現在、多くの人々がアイヌと日本人は違う民族だと思っています。しかし日本人とアイヌ人の先祖は同じ縄文人であったのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

それは大きな間違いです。最近の考古学やアイヌの歴史研究の成果を知らないで誤解しているだけです。

最近の研究によると日本全土に暮らしていた縄文人が後の鎌倉時代ころに和人とアイヌに分かれただけなのです。

今日はこの事実を箇条書きに整理して説明したいと思います。

(1)縄文人が和人とアイヌに分かれた事情

縄文時代の終りごろまで日本列島は同じ様に狩猟、採集にあわせて畑作農耕で暮らしていました。

ところが紀元前400年−前300年ごろから本州南部、四国、九州に住む人々の多くが稲作を主にした農業へ移行していったのです。

水稲の生産性は各段に良いので狩猟、採集をしなくても暮らしていけるようになったのです。

一方、本州の北部と北海道では水稲栽培が困難なために狩猟・漁猟・採集を主とした生活文化が存続していたのです。

すなわち本州南部、四国、九州では弥生時代になっても本州の北部と北海道は縄文時代だったのです。

北海道の縄文時代の文化はオホーツク文化の影響を受け、8世紀ころに「擦文(さつもん)文化」に移行し12世紀−13世紀まで続いたのです。

この「擦文文化」は北海道の全域に展開し,津軽半島や下北半島にも伝承されました。

そして13世紀には擦文文化から「アイヌ文化」へ変わっていったのです。このころから和人とは異なる所謂、アイヌ文化とアイヌ民族の形成が始まったのです。14世紀以降アイヌ文化は本格的に発展していったのです。

15世紀になると津軽半島の十三湊(とさみなと)を本拠としていた安東(安藤)氏が南部氏に追われて北海道南部の渡島半島に逃亡し自分の領土とし、アイヌが支配していた河川の流域や海岸線に勢力を広げて行ったのです。そして松前藩も出来ました。このような状態は明治維新まで続いたのです。

以上を要約すると縄文人が13世紀ころの鎌倉時代に和人とアイヌ民族に分かれて、それぞれが独自の文化を発達させて行ったのです。

ですから日本人とアイヌ人の先祖は同じ縄文人だったのです。

(2)富士山も神も北海道の8割の地名もアイヌ語起源の事実

この事実は明治時代に東京帝国大学の言語学の教授であったバジル・ホール・チェンバレン教授によって証明されたのです。彼は英・アイヌ・和語辞書を作った学者です。

とりわけ北海道や東北の地名には、アイヌ語に漢字を当てたものが数多くあるのです。彼は富士山や利根川や能登半島もアイヌ語だとも指摘しています。

そして現在、北海道の地名の8割ほどがアイヌ語をカタカナや漢字で表現した地名であるのです。

札幌も稚内も石狩川もすべてアイヌ語の地名を漢字で書いたものなのです。

北海道に数多く見られる地名には「内」や「別」が含まれること多いのです。これは、それぞれアイヌ語で川を意味する「ナイ」「ペツ」に当て字されたものであり、「内側」「別れる」の意味は持ちません。同じように「幌」は「大きい・広い」を意味する「ポロ」の当て字ので、「幌」の字の持つ意味とは関係はありません。

現在の日本人は意外にこの事実を知っていません。なお詳細は2018年06月27日掲載の「日本人の先祖はアイヌ人(1)富士山も神もアイヌ語」という記事に出ています。

(3)北海道と都北地方にあった同じ縄文文化

旧石器時代と縄文時代は北海道と東北地方はアイヌ人の祖先による同じ文化圏だったのです。

北海道と東北地方から出土する石器と縄文土器が 共通な形をしているのです。

煩雑な説明は後回しにして、まず写真でこの様子を示します。

1番目の写真は縄文時代に繁栄した青森県の三内丸山遺跡の復元、展示です。一般に縄文時代は原始的な狩猟、採集で生活をしていた約12000年間です。

この青森県にある遺跡には大型家屋があり、整然と並んだ小型住宅があり、食料貯蔵用の高床式倉庫群があり、祭祀用の神秘的な巨大柱があり、整然とした墓地もあります。それは小さいながら一つの王国のようです。残念ながら文書だけは存在していなかったので、その王国の統治組織や社会階組織は全く不明です。

しかしそれは弥生時代や古墳時代の地方の豪族の領地支配の歴史へと繋がる社会と文化だったのです。

2番目の写真は北海道から出土した国宝の中空の土偶です。北海道の函館市臼尻小学校付近から出土した多量の精巧な土偶です。高さ41・5センチメートルもある大きな土偶です。下の2枚と共に2012年6月に私が撮った写真です。この国宝の詳細は、函館市縄文文化交流センターを検索すると出ています。

3番目の写真はこの国宝の土偶の説明板です。1975年に発見されたことなどが書かれています。

4番目の写真は同じ函館市臼尻遺跡から出て来た土器です。北海道から出土する縄文土器は円筒形をしたもので、同じような土器が北東北地方からも出てきます。

5番目の写真も同じ函館市臼尻遺跡から出て来た石器です。

これらの北海道から発見された縄文時代の土器や石器は青森県の三内丸山遺跡で発見された土器や石器と全く同じだったのです。

つまり旧石器時代と縄文時代は北海道と東北地方は同じ文化圏だったのです。

なお詳しくは2018年06月28日 掲載の「日本人の先祖はアイヌ人(2)アイヌ人の作った東北の縄文文化 」をご覧下さい。

ここで視野を広げて四国と九州まで考えてみましょう。数多くの縄文土器は四国と九州の全域から出て来ます。離島の八丈島からも出てきます。縄文文化は日本列島の隅々まで栄えていたのです。沖縄だけは違っていたのです。

現在、多くの人々がアイヌと日本人は違う民族だと思っています。しかし日本人とアイヌ人の先祖は同じ縄文人であったのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)