地方には優れて独自な文化があります。夏になると青森の「ねぶた祭」や仙台の七夕祭りがあります。そして夏のお盆には富山の「風の盆」の踊りや四国の阿波踊りがあります。岐阜には郡上八幡の盆踊りもあります。

今日はそれらの中から「おわら風の盆」の踊りと阿波踊りを、写真を中心にしてご紹介したいと思います。

「おわら風の盆」は10年ほど前に見に行きましたが、その美しさと深い宗教性に感動しました。

阿波踊りは、陽気で楽しい娯楽性の故に全国の各地で踊られています。今日ご紹介するのは私の住んでいる東京の小金井市の40年も続いている恒例の阿波踊りです。

盆踊りは元来、帰ってきた先祖の霊魂を慰めるために始まったといいます。

富山県富山市八尾町の「風の盆」は非常に静かで優雅です。哀調さえ感じさせます。

帰ってきた先祖の霊魂を慰めようとする踊り手の気持ちが心に伝わります。

「風の盆」には深い宗教性があるのです。しかし踊りですから娯楽性もあります。踊り手は練習を重ね、その結果を見物の人々に披露するのです。踊り手も楽しく、見物の人々も楽しむ娯楽性もあるのです。

それでは、「おわら風の盆」から先に5枚の写真で示しましょう。

写真の出典は「富山市の観光ホームページ」(http://visit-toyama.com/jp/entry.php?nid=20001 )からです。

「おわら風の盆」の踊りの所作はあくまでも上品です。ゆっくりした音曲が八尾の町並を流れます。

胡弓は寂しげな音色でかなでます。

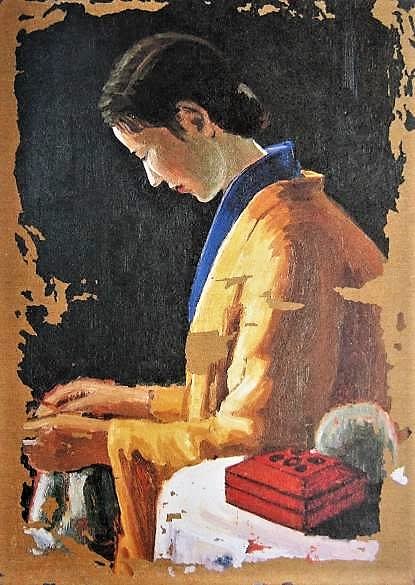

女の踊り手は笠を深くかぶり決して顔を見せないのです。皆、細身の姿勢が揃っていて、その姿が楚々として美しいのです。

一方、男衆の踊りはあくまでもキビキビとしていさぎよいのです。

町の家々は軒の低い昔風の造りで、人々は明かりを消して家の奥へ引きこんでいます。

観光客だけが踊りの列を囲んでいますが、誰も声を上げないので町中が静かです。

嗚呼、盆踊りとは元来、仏教の行事だっだと理解しながら楽しい時間を過ごしました。

車の駐車場は町の下の川沿いにあります。観光客はその駐車場から高台にある八尾の町へ歩いて登って行きます。夏の夕風にゆれる提灯のような灯の列の下をゆっくりと登るのです。風の盆を以前に見た人々が混じっているのでしょうか、人々の歩き方も優雅になっています。帰りにこの坂を下る人々は一層静かに歩いていました。

おわら風の盆の詳細は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%82%8F%E3%82%89%E9%A2%A8%E3%81%AE%E7%9B%86 に御座います。そこには次のようなことが書いてありましす。

・・・おわらの起源は、江戸時代の元禄期にさかのぼると伝えられています。

『越中婦負郡志』によると、町外に流出していた「町建御墨付文書」を町衆が取り戻したことを喜び、三日三晩踊り明かしたことに由来するのだといいます。

「風の盆」の名称の由来については、風鎮祭からともお盆行事からともいわれるが、はっきりとしたことはわからないそうです。・・・

さて話は東京の小金井市の阿波踊りに変わります。

毎年7月末の土曜日と日曜日に小金井では市を挙げて阿波踊りを踊るのです。

徳島の阿波踊りを忠実に導入しているのです。徳島県の地方文化を導入し、40年もの間続けているのです。

今年も7月28日(土)と29日(日)に行います。

以前自分で撮った写真を混えて「小金井の阿波踊り」を5枚の写真で示します。

JR中央線の小金井駅前の南と北の広場と付近の通りを7月の最後の週末の2日間、夕方から交通を遮断して数百人の踊り子が阿波踊りを繰り広げるのです。

近所の仲間や職場の仲間でグループをつくり、「さくら連」とか「むさしの連」と染め抜いた揃いの浴衣で踊るのです。

よく見ると阿佐ヶ谷をはじめ東京のあちこちからも「連」が友情参加しています。それを見ると東京のいろいろな町でそれぞれ阿波踊りをしているのが分かります。

阿波踊りの楽しいところは老若男女が一緒に踊っていることです。その光景を見ているのも楽しいのです。踊らない自分も幸せな気分になるのです。音曲も振りも派手で賑やかです。

阿波踊りには宗教性があまり感じられません。むしろ娯楽性が強いのです。

盆踊りの季節になると毎年、小金井市に住んでいながら徳島県の阿波踊りを楽しんでいます。

「おわら風の盆」の踊りと阿波踊りはどちらも日本が世界に誇れる地方文化だと私は信じています。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

今日はそれらの中から「おわら風の盆」の踊りと阿波踊りを、写真を中心にしてご紹介したいと思います。

「おわら風の盆」は10年ほど前に見に行きましたが、その美しさと深い宗教性に感動しました。

阿波踊りは、陽気で楽しい娯楽性の故に全国の各地で踊られています。今日ご紹介するのは私の住んでいる東京の小金井市の40年も続いている恒例の阿波踊りです。

盆踊りは元来、帰ってきた先祖の霊魂を慰めるために始まったといいます。

富山県富山市八尾町の「風の盆」は非常に静かで優雅です。哀調さえ感じさせます。

帰ってきた先祖の霊魂を慰めようとする踊り手の気持ちが心に伝わります。

「風の盆」には深い宗教性があるのです。しかし踊りですから娯楽性もあります。踊り手は練習を重ね、その結果を見物の人々に披露するのです。踊り手も楽しく、見物の人々も楽しむ娯楽性もあるのです。

それでは、「おわら風の盆」から先に5枚の写真で示しましょう。

写真の出典は「富山市の観光ホームページ」(http://visit-toyama.com/jp/entry.php?nid=20001 )からです。

「おわら風の盆」の踊りの所作はあくまでも上品です。ゆっくりした音曲が八尾の町並を流れます。

胡弓は寂しげな音色でかなでます。

女の踊り手は笠を深くかぶり決して顔を見せないのです。皆、細身の姿勢が揃っていて、その姿が楚々として美しいのです。

一方、男衆の踊りはあくまでもキビキビとしていさぎよいのです。

町の家々は軒の低い昔風の造りで、人々は明かりを消して家の奥へ引きこんでいます。

観光客だけが踊りの列を囲んでいますが、誰も声を上げないので町中が静かです。

嗚呼、盆踊りとは元来、仏教の行事だっだと理解しながら楽しい時間を過ごしました。

車の駐車場は町の下の川沿いにあります。観光客はその駐車場から高台にある八尾の町へ歩いて登って行きます。夏の夕風にゆれる提灯のような灯の列の下をゆっくりと登るのです。風の盆を以前に見た人々が混じっているのでしょうか、人々の歩き方も優雅になっています。帰りにこの坂を下る人々は一層静かに歩いていました。

おわら風の盆の詳細は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%82%8F%E3%82%89%E9%A2%A8%E3%81%AE%E7%9B%86 に御座います。そこには次のようなことが書いてありましす。

・・・おわらの起源は、江戸時代の元禄期にさかのぼると伝えられています。

『越中婦負郡志』によると、町外に流出していた「町建御墨付文書」を町衆が取り戻したことを喜び、三日三晩踊り明かしたことに由来するのだといいます。

「風の盆」の名称の由来については、風鎮祭からともお盆行事からともいわれるが、はっきりとしたことはわからないそうです。・・・

さて話は東京の小金井市の阿波踊りに変わります。

毎年7月末の土曜日と日曜日に小金井では市を挙げて阿波踊りを踊るのです。

徳島の阿波踊りを忠実に導入しているのです。徳島県の地方文化を導入し、40年もの間続けているのです。

今年も7月28日(土)と29日(日)に行います。

以前自分で撮った写真を混えて「小金井の阿波踊り」を5枚の写真で示します。

JR中央線の小金井駅前の南と北の広場と付近の通りを7月の最後の週末の2日間、夕方から交通を遮断して数百人の踊り子が阿波踊りを繰り広げるのです。

近所の仲間や職場の仲間でグループをつくり、「さくら連」とか「むさしの連」と染め抜いた揃いの浴衣で踊るのです。

よく見ると阿佐ヶ谷をはじめ東京のあちこちからも「連」が友情参加しています。それを見ると東京のいろいろな町でそれぞれ阿波踊りをしているのが分かります。

阿波踊りの楽しいところは老若男女が一緒に踊っていることです。その光景を見ているのも楽しいのです。踊らない自分も幸せな気分になるのです。音曲も振りも派手で賑やかです。

阿波踊りには宗教性があまり感じられません。むしろ娯楽性が強いのです。

盆踊りの季節になると毎年、小金井市に住んでいながら徳島県の阿波踊りを楽しんでいます。

「おわら風の盆」の踊りと阿波踊りはどちらも日本が世界に誇れる地方文化だと私は信じています。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)