京都二十四節気 その十三 立秋

初めて秋の気配が表れてくる頃 新暦八月七日~二十二日(頃)

極楽の余り風(立秋の自然)

夏の土用が明けると、暦の上では、いよいよ秋。まだ厳しい残暑が続きますが、時折、昨日とは違う風に、はっとさせられることがあります。「秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風のおとにぞ おどろかれぬる」(古今和歌集)と歌にもあるように、いにしえの人々は、ひそかな風のそよぎの中に秋の気配を感じていました。この西から吹く気持ちよい涼風は、「極楽の余り風」と呼ばれ、都人たちは夏の盛りから敏感に感じ取ってきました。荒波の人生でも、心を正し、自然に耳を澄ませば、極楽のお裾分けがいただける、ということなのかもしれません。.

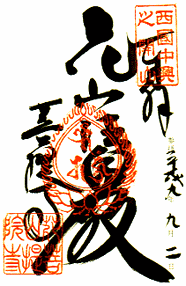

六道まいり(立秋の暮らし)

京都では、先祖の霊を「お精霊(しょらい)さん」と呼び、お盆になると、「六道まいり」といって、六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)にお迎えにいく習わしがあります。冥土まで響くという鐘をつき、戒名を記した卒塔婆に槙の葉で水をかけ、その槇を持ち帰ると、お精霊さんが家に帰ると信じられてきました。六道とは、仏教で、生物が生死を繰り返す六つの世界。珍皇寺が六道といわれるのは、平安時代の葬送地・鳥辺野に近かったためで、現世と冥土の境目「六道の辻」とも呼ばれました。お精霊さんは、「五山の送り火」で、ふたたび冥土へ送られます。...

コンセプト

四季のある国、日本。

桜が咲くこと、雨が降ること、紅葉が散ること、そして雪が降ること。

日本人は、その美しい自然の変化を、つい百年前まで、二十四の季節に分け見つめてきました。

私たち日本人が使ってきた旧暦の中では二十四の季節に沿った年中行事や風習と共に、風雅な暮らしを楽しむ工夫や知恵がありました。

それと同時に、永遠にめぐる四季の中で移ろい変わっていくものと、その変化の裏にある不変のものを感じとってきたのです。

新しいものがあふれていく現代社会のなかで古くから日本にある伝統を見つめなおすことそれは、移ろう季節のなかから不変のものをみつけだすことと似ています。

ますます季節感が失われていくなかで、二十四節気の暦をつうじて自然の変化を敏感に感じとれる繊細な感性と伝統の素晴らしさとそれとともにある大切な文化を伝えていきたいと思います。

その四季折々の美しさに触れるとき、自然のなかから生まれてくるこの国の美しさを改めて見つめ、「美」と「伝統」にめぐり逢える誇りとよろこびを共にしていきたいと思います。

初めて秋の気配が表れてくる頃 新暦八月七日~二十二日(頃)

極楽の余り風(立秋の自然)

夏の土用が明けると、暦の上では、いよいよ秋。まだ厳しい残暑が続きますが、時折、昨日とは違う風に、はっとさせられることがあります。「秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風のおとにぞ おどろかれぬる」(古今和歌集)と歌にもあるように、いにしえの人々は、ひそかな風のそよぎの中に秋の気配を感じていました。この西から吹く気持ちよい涼風は、「極楽の余り風」と呼ばれ、都人たちは夏の盛りから敏感に感じ取ってきました。荒波の人生でも、心を正し、自然に耳を澄ませば、極楽のお裾分けがいただける、ということなのかもしれません。.

六道まいり(立秋の暮らし)

京都では、先祖の霊を「お精霊(しょらい)さん」と呼び、お盆になると、「六道まいり」といって、六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)にお迎えにいく習わしがあります。冥土まで響くという鐘をつき、戒名を記した卒塔婆に槙の葉で水をかけ、その槇を持ち帰ると、お精霊さんが家に帰ると信じられてきました。六道とは、仏教で、生物が生死を繰り返す六つの世界。珍皇寺が六道といわれるのは、平安時代の葬送地・鳥辺野に近かったためで、現世と冥土の境目「六道の辻」とも呼ばれました。お精霊さんは、「五山の送り火」で、ふたたび冥土へ送られます。...

コンセプト

四季のある国、日本。

桜が咲くこと、雨が降ること、紅葉が散ること、そして雪が降ること。

日本人は、その美しい自然の変化を、つい百年前まで、二十四の季節に分け見つめてきました。

私たち日本人が使ってきた旧暦の中では二十四の季節に沿った年中行事や風習と共に、風雅な暮らしを楽しむ工夫や知恵がありました。

それと同時に、永遠にめぐる四季の中で移ろい変わっていくものと、その変化の裏にある不変のものを感じとってきたのです。

新しいものがあふれていく現代社会のなかで古くから日本にある伝統を見つめなおすことそれは、移ろう季節のなかから不変のものをみつけだすことと似ています。

ますます季節感が失われていくなかで、二十四節気の暦をつうじて自然の変化を敏感に感じとれる繊細な感性と伝統の素晴らしさとそれとともにある大切な文化を伝えていきたいと思います。

その四季折々の美しさに触れるとき、自然のなかから生まれてくるこの国の美しさを改めて見つめ、「美」と「伝統」にめぐり逢える誇りとよろこびを共にしていきたいと思います。