■クイーンズランドドローン計画

我が国とは環太平洋上の重要なパートナーでありステイクホルダーであるオーストラリアにおいて画期的な将来航空機が完成しました。

ロイヤルウイングマン試作機完成、オーストラリア空軍の将来航空打撃体系を担う新型機が遂に完成しました。我が国では新しい第六世代戦闘機として、F-2戦闘機の後継機を担う将来戦闘機計画などが今後予算難による長期化が懸念されつつも模索されていますが、オーストラリアはF-35等第五世代戦闘機能力を最大限活かす新技術を大車輪で進めています。

次期戦闘機の話題ではドイツ空軍がトーネード攻撃機に代わる新戦闘機としてF/A-18E/Fを採用、という報道が先月末に在りまして、今の時代に第4.5世代戦闘機とは何故、と興味を持ちますと、有事の際にアメリカからニュークリアシェアリングで供与されるB-61核爆弾について現行EF-2000では搭載不可能という昭和的な理由に引きましたが、豪州は対照的に進んでいる。

クイーンズランドドローン計画というオーストラリア軍無人航空機体系の一環としてボーイングディフェンスオーストラリア社により進められるこの計画は、昨年12月に縮尺型無人機として、T-45練習機や日本のT-4練習機とイタリア製M-346練習機をステルス化したような形状の機体により実証実験を実施、地上管制施設から有用性を確認していました。

第五世代戦闘機、自由主義圏ではF-22戦闘機とF-35戦闘機が実用化されていますが、第六世代戦闘機はイギリスの将来戦闘機計画に"現実的な取得費用"が挙げられるほどに高くなっています。そこで高価な有人戦闘機に同じ速度と機動性で運用できるやや安価な無人機を僚機として充て、二機編隊の作戦単位を構成する試みが幾つかの国で進められている。

ATS計画ともよばれるこの計画は、オーストラリア空軍のF/A-18F戦闘機や将来導入が見込まれるF-35戦闘機、そしてE-7早期警戒機の支援を担う無人機です。しかし従来の無人機とロイヤルウイングマンは全く異なります、そもそもロイヤルウイングマンは無人僚機というべき航空機、独立運用し有人機へ資する情報や戦闘支援を担う運用に留まりません。

RQ-4無人偵察機のような機体やMQ-9無人攻撃機など、戦闘機の任務を一部代替する無人機は既に存在します、実際アメリカ空軍にはF-16からMQ-9へ機種転換した飛行隊もあります、ですがMQ-9はアスペクト比の高い長大な主翼を持ち、機動性よりも滞空時間に重点を置いた設計です。こちらのほうが睡眠や食事が必要な有人機より有利ですが、戦闘機のような動きは不可能となります。

E-7早期警戒機はボーイング737を基本とした早期警戒機で自衛隊のE-767よりもふた周り小型の機体ですが、例えば早期警戒機は航空優勢確保に非常に大きな能力を有するものの、相手には航空作戦での最大の高付加価値目標ともなります、空対空ミサイルや地対空ミサイルは特に早期警戒機を目標とする極超長射程のミサイルも開発されているのです。

無人僚機。さて、二機編隊で戦闘機や早期警戒機などが飛行していたとしましょう、片方は警戒を怠らず機動飛行と瞬時の回避飛行を行い、片方は機動飛行と回避運動を行うものの、やや動きが緩慢であったとしましょう。敵がミサイルで攻撃を行う場合、最初に撃墜されてしまうのはどちらでしょうか。ロイヤルウイングマンの任務はここにあるのですね。

F-35戦闘機などは取得費用が一機一億ドル、とも説明される高価な航空機ですが、第一線での防空を担うならば危険な空域へ進出させなければなりません、ロイヤルウイングマンは統合型センサーを搭載しレーダーを稼働させなければならない状況で危険な索敵を担い、目標接近の必要がある場合には先行して偵察、万一の際は文字通り身を挺してF-35を庇う。

ステルス性にも留意されており、必要ならば空中給油をF-35等に対して実施する運用も想定されているという。飛行はAI人工知能が実施し、F-35やE-7からの管制はもちろん受けますが、命令受領の後にはある程度AIが判断して飛行するという。ロイヤルウイングマンは現時点でミサイル搭載は想定しないようですが航続距離は3700kmに達するとのこと。

AIによりF-35に付いてくるのですから、例えばこれまで二機編隊で実施する対領空侵犯措置任務などではF-35とロイヤルウイングマンを同時に発信させるならば、2機のF-35で5分待機と60分待機という冗長性の高い待機体制が可能ですし、余りに領空接近が頻発する場合はロイヤルウイングマンのみ発進、F-35は後方から続行する運用も可能となります。

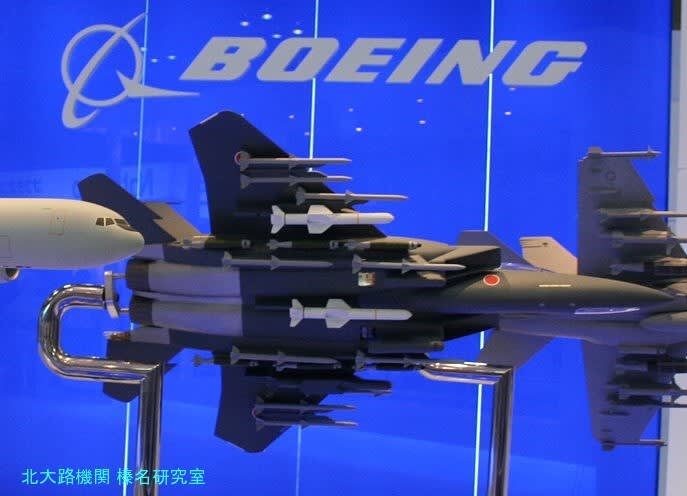

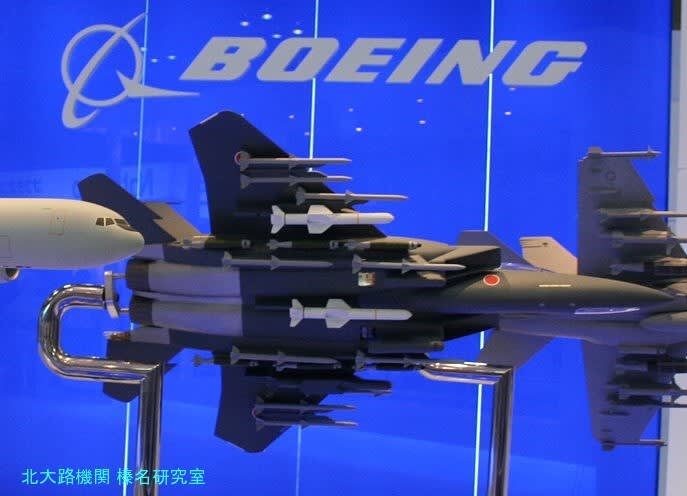

ボーイング社。ATS計画はオーストラリア軍とボーイングディフェンスオーストラリア社の計画ではありますがアメリカのボーイング社が協力しています。またボーイング社としてはロイヤルウイングマンをオーストラリア以外の各国へ将来的に販路を拡大する事も構想しており、将来的には自衛隊もこうした無人機の導入を検討する可能性もあるでしょう。

日本の視点からロイヤルウイングマンを俯瞰しますと、沖縄周辺を筆頭に西日本沖まで中国からの国籍不明機が接近し、限られた第五世代戦闘機という防衛資源を有効活用するためには、こうした比較的安価で勿論単独で空中戦は不可能ですが、無人僚機というものを、F-35と伍して運用する施策も真剣に検討されるべきでしょう。まさに21世紀といえる運用概念です。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

我が国とは環太平洋上の重要なパートナーでありステイクホルダーであるオーストラリアにおいて画期的な将来航空機が完成しました。

ロイヤルウイングマン試作機完成、オーストラリア空軍の将来航空打撃体系を担う新型機が遂に完成しました。我が国では新しい第六世代戦闘機として、F-2戦闘機の後継機を担う将来戦闘機計画などが今後予算難による長期化が懸念されつつも模索されていますが、オーストラリアはF-35等第五世代戦闘機能力を最大限活かす新技術を大車輪で進めています。

次期戦闘機の話題ではドイツ空軍がトーネード攻撃機に代わる新戦闘機としてF/A-18E/Fを採用、という報道が先月末に在りまして、今の時代に第4.5世代戦闘機とは何故、と興味を持ちますと、有事の際にアメリカからニュークリアシェアリングで供与されるB-61核爆弾について現行EF-2000では搭載不可能という昭和的な理由に引きましたが、豪州は対照的に進んでいる。

クイーンズランドドローン計画というオーストラリア軍無人航空機体系の一環としてボーイングディフェンスオーストラリア社により進められるこの計画は、昨年12月に縮尺型無人機として、T-45練習機や日本のT-4練習機とイタリア製M-346練習機をステルス化したような形状の機体により実証実験を実施、地上管制施設から有用性を確認していました。

第五世代戦闘機、自由主義圏ではF-22戦闘機とF-35戦闘機が実用化されていますが、第六世代戦闘機はイギリスの将来戦闘機計画に"現実的な取得費用"が挙げられるほどに高くなっています。そこで高価な有人戦闘機に同じ速度と機動性で運用できるやや安価な無人機を僚機として充て、二機編隊の作戦単位を構成する試みが幾つかの国で進められている。

ATS計画ともよばれるこの計画は、オーストラリア空軍のF/A-18F戦闘機や将来導入が見込まれるF-35戦闘機、そしてE-7早期警戒機の支援を担う無人機です。しかし従来の無人機とロイヤルウイングマンは全く異なります、そもそもロイヤルウイングマンは無人僚機というべき航空機、独立運用し有人機へ資する情報や戦闘支援を担う運用に留まりません。

RQ-4無人偵察機のような機体やMQ-9無人攻撃機など、戦闘機の任務を一部代替する無人機は既に存在します、実際アメリカ空軍にはF-16からMQ-9へ機種転換した飛行隊もあります、ですがMQ-9はアスペクト比の高い長大な主翼を持ち、機動性よりも滞空時間に重点を置いた設計です。こちらのほうが睡眠や食事が必要な有人機より有利ですが、戦闘機のような動きは不可能となります。

E-7早期警戒機はボーイング737を基本とした早期警戒機で自衛隊のE-767よりもふた周り小型の機体ですが、例えば早期警戒機は航空優勢確保に非常に大きな能力を有するものの、相手には航空作戦での最大の高付加価値目標ともなります、空対空ミサイルや地対空ミサイルは特に早期警戒機を目標とする極超長射程のミサイルも開発されているのです。

無人僚機。さて、二機編隊で戦闘機や早期警戒機などが飛行していたとしましょう、片方は警戒を怠らず機動飛行と瞬時の回避飛行を行い、片方は機動飛行と回避運動を行うものの、やや動きが緩慢であったとしましょう。敵がミサイルで攻撃を行う場合、最初に撃墜されてしまうのはどちらでしょうか。ロイヤルウイングマンの任務はここにあるのですね。

F-35戦闘機などは取得費用が一機一億ドル、とも説明される高価な航空機ですが、第一線での防空を担うならば危険な空域へ進出させなければなりません、ロイヤルウイングマンは統合型センサーを搭載しレーダーを稼働させなければならない状況で危険な索敵を担い、目標接近の必要がある場合には先行して偵察、万一の際は文字通り身を挺してF-35を庇う。

ステルス性にも留意されており、必要ならば空中給油をF-35等に対して実施する運用も想定されているという。飛行はAI人工知能が実施し、F-35やE-7からの管制はもちろん受けますが、命令受領の後にはある程度AIが判断して飛行するという。ロイヤルウイングマンは現時点でミサイル搭載は想定しないようですが航続距離は3700kmに達するとのこと。

AIによりF-35に付いてくるのですから、例えばこれまで二機編隊で実施する対領空侵犯措置任務などではF-35とロイヤルウイングマンを同時に発信させるならば、2機のF-35で5分待機と60分待機という冗長性の高い待機体制が可能ですし、余りに領空接近が頻発する場合はロイヤルウイングマンのみ発進、F-35は後方から続行する運用も可能となります。

ボーイング社。ATS計画はオーストラリア軍とボーイングディフェンスオーストラリア社の計画ではありますがアメリカのボーイング社が協力しています。またボーイング社としてはロイヤルウイングマンをオーストラリア以外の各国へ将来的に販路を拡大する事も構想しており、将来的には自衛隊もこうした無人機の導入を検討する可能性もあるでしょう。

日本の視点からロイヤルウイングマンを俯瞰しますと、沖縄周辺を筆頭に西日本沖まで中国からの国籍不明機が接近し、限られた第五世代戦闘機という防衛資源を有効活用するためには、こうした比較的安価で勿論単独で空中戦は不可能ですが、無人僚機というものを、F-35と伍して運用する施策も真剣に検討されるべきでしょう。まさに21世紀といえる運用概念です。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)