なんともまったりとした観察会(探鳥会)だった。春らしい陽気の中、モエレ沼の周りをそぞろ歩きながら、北海道野鳥愛護会の会員の方たちが鳥の名を教えてくれ、バードスコープで鳥を見せてくれるといった探鳥会だった。

※ 橋の上からモエレ沼に生息する野鳥を観察する参加者です。

今日(10日)午前、北海道野鳥愛護会が主催する探鳥会がモエレ沼を会場に開催された。野鳥の観察について私は特に関心があるわけではないが、久しくアウトドアに出ていなかったこともあり、「探鳥会ってどんなものか?」という思いもあって参加してみることにした。午前9時30分、集まった参加者は会として今年初めての探鳥会ということもあり、会員を中心に40名を超える参加者だった。その中には もちろん私のような非会員のスポット参加の方もけっこういたようだ。

※ この日、私たちはガラスのピラミッド(星印のところ)から矢印の方向に巡り歩きました。

※ 何度も訪れているモエレ沼公園ですが、この角度から見るガラスのピラミッドは初めてでした。

探鳥会ということで参加者たちの装備に特徴があった。多くの会員の方たちは倍率の高い双眼鏡を首からかけ、バードスコープを手にし、巨大な望遠レンズ付きのカメラを手にしていた。私はといえば、オペラグラスに毛の生えたくらいの倍率の双眼鏡と、望遠の倍率の低いカメラを持っていただけだった。

※ これから以降の野鳥は全てトリミングしたものです。カモの中の何という種かは分かりません。

開会式で本日の探鳥会のコースの説明があり、モエレ沼に生息する水鳥を観察するとの説明があった。その後、特に班分けなどはせずにリーダーを先頭に三々五々連れ立って出発した。そこからはそれぞれ自然に出来た固まり毎に観察が続けられた。ところがモエレ沼の水面にはけっこうな数の水鳥は見えるのだが、あまりに遠いところにいるために私の双眼鏡やカメラでは鳥たちの違いが分からない。会員の方たちがバードスコープの焦点を合わせてくれて、時折り見せてくれるのだが私にはその種類の違いが分からない。後で知ることになるのだが、私が「カモ」と見る鳥だけで7種もあったというが、私にはその違いを見分けることはできなかった。そうしたこともあり、私がカメラに収めることができ、傍の会員の方に教えていただけたのは、「アオサギ」、「カワウ」、「ニコアイサ」、「キンクロハジロ」くらいだった。

※ 沼の中州で休む多数のカモの仲間たちです。

※ ピントを合わすことができなかったアオサギです。

※ 水面を飛び立とうとしているカワウです。

※ 水面で遊ぶニコアイサです。

※ 潜りが上手なキンクロハジロのつがいです。(白い方が雄、ねずみ色がメスだそうです)

会員の方々は、機器を駆使しながら鳥を観察し、それぞれの知識を披歴し合い、自らの知識を広げていっているようだった。北海道野鳥愛護会の方々は、こうした探鳥会を数多く重ねながら自己研鑽されているように見えた。

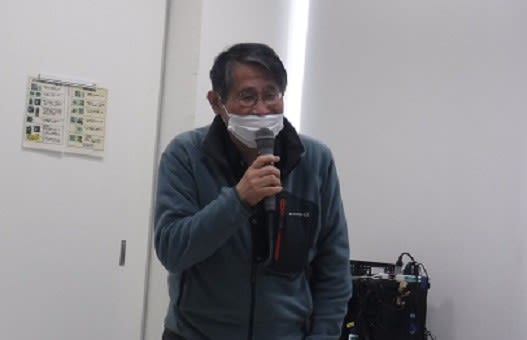

初めて参加した探鳥会で面白いと思われたのは、最後に「鳥合わせ」といって観察することができた鳥の種類を確認し合うことだった。これは北海道野鳥愛護会独自のものなのか、それともどこの探鳥会でも行われていることなのか、分からないがなかなか良い取り組みだと思われた。この日はスズメやヒバリを含め計33種が確認されたことが報告された。(さすがにカラスは野鳥に類別されていないようだ)

※ 水鳥の死骸を啄むカラスです。水鳥の毛を咥えています。

今回、初めて探鳥会に参加してみて面白いとは思ったが、「今から自分の趣味とするにはちょっと時間がないかな?」というのが偽らざる感想である…。

※ 探鳥会の最後に「鳥合わせ」をしている参加者です。