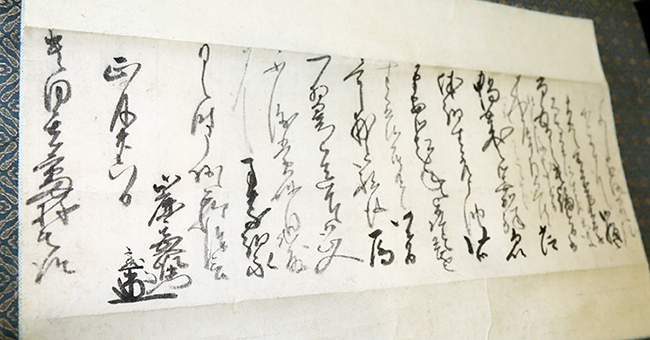

八一四

覺

一田畑を質地ニ遣又は譲渡シ候は其後御年貢差支、身躰を

潰候歟、又ハ當前之不納取立差支候由ニて、村役人共取

計譲渡候田畑ニも上米銀と(を?)懸、元之地主之御年貢ニ相立

候儀も有之由相聞候、質地之儀は元之地主手前を離レ不

申姿ニて候故、筋ニより上米銀之申談も可有之哉、譲地

之儀は元之地主手を離レ候事ニ候得は、上米銀をかけ申

譯ニて無之候間、此段不洩様下方ニ可有御沙汰候、已上

戌三月

八一五

覺

一質地幷譲地之儀付ては、去夏令沙汰候通ニ候處、賣切之

田畑ニ今以上納銀を懸ヶ候所有之、下方之者共ニ今夫々

不承届様子ニ相聞候、御惣庄屋を初村役人共不埒之至ニ

候、彌以及沙汰候趣小百姓共迄不洩様ニ承届、相互ニ堅

相守候様猶又可有御申付候、已上

亥五月

八一六

覺

一田畑質地ニ遣、又は譲渡候者共、其後御年貢差支身躰潰

候歟、又は當前不納取立差支候由ニて、村役人共取計譲

渡は田畑ニも上銀を懸、元之地主之御年貢相立候儀も有

之候由、質地之儀は地主手を放レ不申姿ニて候故、筋ニ

より上米銀之申談も可有之哉、譲地之儀は元之地主手を

離候事ニ候得は、上米銀を懸不申筈ニ候段は追々及沙汰

候、然處手を離可申筋之田畑も内證ニていたし取遣置候

を申立、上米銀等何角及取遣申趣ニ相聞候、譲渡之田畑

ニは彌以上ヶ米銀懸不申、證文之儀は早々調替御惣庄屋

中印を用、夫々急度相渡置候様可有御沙汰候、已上

九月 御郡方

八一七

覺

一在中上地證文・質地證文之儀、正徳五年文案相渡取替之

仕法等委及達置候、然處今度地引合被仰付候見圖帳面ニ

ハ、田畑共ニ番付數記有之事ニ付、正徳五年相渡置候案

文ニ、此以後ハ見圖帳前之通下ヶ名之下ニ田畑番付枚數

を記可申候、且又上地質地之證文猥ニ相成候處も有之様

子相聞、不届之儀ニ候、彌以先年及達置候通、違亂無之

様ニ村々庄屋役人共へも急度被申付、受書物取置可被申

候、已上

九月八日 御郡奉行

〇縁約之儀ニ付、御達之趣堅く相守可申事

八一八

一主人之母或ハ妻等え密通いたすもの於有之は、死罪たる

へきもの也

寶暦五年十一月 奉行所

八一九

覺

下人家長之母妻致奸淫候儀、五倫を亂大罪ニて兼て各別

不被及御沙汰事ニ候、然處累年風俗致陵夷候所より遂々

奸淫之者多相聞へ、其元支配玉名郡荒尾手永上沖ノ次村

久右衛門妻やな・同下人嘉平次奸淫罪、依之被召籠候、

重疊不届者ニ付早速死刑か被仰付候得共、別て沖ノ次村

之儀ハ淫亂之所柄ニて、數年風俗を成候事ニ候得ハ、此

度之儀ハ先一等を被減、夫々御刑法被仰付候、自今違犯

のもの於有之は惣て歟可被處死刑候事

右之趣、其元出在有之郡中不洩様可被申聞候、尤仲間中

へも支配/\え沙汰有之候様可有通達候、已上

亥十一月 御奉行所

八二〇

覺

男女縁約之儀、双方之親々より媒を以申談、親無之者ハ

一家縁類之内より親同前之申談ニて相極候儀、上下貴賤

となく縁約之作法ニて、相對ニ夫婦之約束いたし候儀は

いか様ニ申堅置候とも密通とて、相顕おゐてハ不差通候

ニ候處、未方間々心得違候者有之、右密通を實之縁約と

心得、追て其女之親類納得不致候得は、押懸奪取候様成

放埓之躰有之、終ニ口論ニも相成候、畢竟親々申教不宜

其所々之役人共示シ方不行届より、自然と右之通之風

俗ニも成行不埒之至候間、勿論致縁約候ハヽ、作法之通

双方之親々幷親無之者は一家縁類之内致世話、媒を以順

熟ニ、一家縁類も無之者は五人組共申談取計、縁組相極

候様、萬一相對約束仕、密通之筋於相顕ハ其分ニて被差

通間敷候、右之趣一統ニ被申渡、親々より申教ハ勿論其

所々之役人よりも常々示方仕候様急度可被申渡候、已上

七月

八ニ一

覺

一男女縁役之儀ニ付御奉行所より書附被相渡候、以來右御

書附之趣相背おゐてハ、本人ハ不及申荷擔仕候者被差

通間敷候、此旨堅相守可申候、常々親々より子共へ右御

書附之趣委教可申候、勿論、村庄屋・頭百姓共ハ心を付

番所不儀なる仕形無之様可仕候、即右御書附御惣庄屋へ

相渡候間寫取可申候、猶又於村々八才以上之者共召寄、

御惣庄屋より可申渡候間、奉承知趣人別判形差出歟申

事

申八月 御郡代