今日の午後熊本はみぞれが降りだし、時折雪になった。阿蘇の方は雪ではなかろうか。熊本も夜気温が下がると雪になるかも知れない。

そんな中、本当に久しぶりに図書館に出かける。ぎっくり腰も随分良くなったが、車で出かけるとなるとあまり歩きたくないので、駐車場を共用している熊本市総合体育館のスケジュールをながめて出かけることに成る。

今日はラッキーなことに駐車場の一番奥、一番図書館に近いところに置くことが出来た。

実はある方に関する記事が載せられている「手討達之扣」をコピーするためである。約1/3 程しか手元にないので残りをコピーしようと思ったのだが・・・・・なんと財布を忘れ、小銭が少々ポケットに在るという何とも情けない話となった。それでも約30枚ほどをコピー、残りはあとのお楽しみとした。

K家の某氏は嫡男ながら跡をついでいない。これが何故なのか判らないでいたが、このコピーから判明することと成った。

ある事件に遭遇し、父親の跡式を弟に譲ったのであろう。この文書の内容はまさに「手討」その他の事件に係る物だが、そこから思いがけない人間関係が見えてくる。貴重な史料である。

こんなことがあるから、史料漁りが止められないのである。

現在は西方寺坂とよばれる坂道だが、これは明治に入ってからの名前らしい。藪に覆われた坂道であったというが、この写真を見る限り覆われたという形容は当たらないようだが、現在とは全く異なる風情を残している。この写真がいつのころのものか判然としないが、良い風情ではないか。

資料によるとこの坂は色々な名前で史料に登場している。圓光坂(岩立円光寺下坂・岩立円光寺坂)、伊庭坂、西方寺坂などである。

円光寺は西方寺の西隣に在った御寺だが、細い路地でこの坂に接していた。西方寺より広い寺域をもっていたからこの名がついたのかもしれない。

伊庭坂の名前は、射場からきたとされる。この周辺は鉄炮衆の住まいが多くあった。射場を古図で確認することはできないが、そういう場所があったのだろう。

円光寺跡は、しゃれた集合住宅が立ち並んでいる。京町台の油小路からこの坂道に至る道は、藩政時代と変わっていないのではないかと思わせるくらいに狭い。しかし今ではこれら集合住宅の建設などに伴い、すこしづつだが変容している。写真のような風情ある風景は跡形もない。

寛政八年(1796)六月十一日に熊本を襲った大洪水(辰の年の水害)は、熊本藩年表稿によると高さ1丈6尺(約4.8メートル)の古今未曾有の洪水と成り、熊本府内京町山崎の外全域浸水、潰家2,927軒、田畑15、202町、損毛362,000石に達したとある。

内坪井の流長院では九重の石塔の六番目、約6メートルの高さに達したという。昭和28年の水害など足元にも及ばない大水害である。

昨日記した菊陽町の資料などから、改めて詳細を知りたいと思っている。

この時加藤清正築造の瀬田の磧が崩れ、井樋石が流出した。その修復工事の模様が「風説秘話」に記されている。

寛政八年六月十一日の洪水白川筋瀬田の磧崩れ井樋石

不残流失せり、是は九州一の大井樋ニて此石共免ニ出来せ

んこと甚し大造也、然るに年老たる里民等申せるハ誠や

らん爰の上の山ニは清正公此井樋の替石を埋置■ひしと

昔より云傳候と云、時之郡代佐久間平太夫人夫を連て

其所に至り四五尺掘りしに切石あらされハ實也、迚(トテモ)猶々

堀たるに井樋石皆埋あり、何も清正公の遠慮と奉感、夫

より磧にかゝれり、此井出の末流大津邊は至而水■き所

にて此碩崩てゟ民甚喝に苦あり、然共無双の大碩なれば

速に功成へきろも見へす、佐久間法令を出して人ニ勝て

働者ニは銭を与へ怠る者ハ搦んと約せしに初日は銭を

與る者十餘人、搦る者五十餘人也、翌日は賞を受る者五

十餘人罰を蒙る者十餘人、其翌日は人皆不怠出精して

磧は不日に成、然しこれは井樋の根に大なる横木を入さ

れは水受悪し、此邊是に可用木なく如何せんと云しに佐久

間云、幸此邊周行坊か墓原の木を伐へし、里民等云、昔よ

り此木に手指者即時に祟を受候、况(イワンヤ)や伐ル事ハ存も不寄

と惶(オソレ)たれは佐久間云清正公磧築てしとき土中に命し

ゐへり此周行坊ハ家冨附従ふ者多かりしかハ手の者引

具し普請に可出と令ありしに周行坊我は世外の身ニて

国主の約に出る謂れなしと返答す、清正公悪き奴■■攻

潰せ、迚其日普請邊ゟ直ニ錦野の瀬を渡り押寄て

即刻に討殺ゐへり其者の墓何事か可有、是是非伐れと

て伐らせ無程井樋成就せり、又是ニ付人の云、一年御太守

御普請ニ長き柱入事ありたるに其間の棟札に此替木

小田丸池に埋置とて有、果して丸池の泥中にあり、是のミなら

す外ニも御城中の大材の替、今も丸池に埋有となん、

水に漬れハ木性よくなる故なるへし

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00074/2008/52-01-0037.pdf

瀬田の井樋(取水口)から取り込まれた豊かな水は、大津町→菊陽町→合志市→熊本市飛田まで延々20キロに及び八景水谷の上流部・坪井川に

合流している。

その流域の豊かな農業はまさしくこの事業がもたらした恩恵である。清正公をして治水・農業の神様としてあがめる所以である。

又その遺産は、営々として細川藩に受け継がれ現在へと至っている。思いを致すべきである。

熊本市の隣町・菊陽町の発展ぶりは、更に隣町の大津町を含め目を見張るものがある。かっての豊後街道(国道57号線)に添った両町だが、それぞれに藩政時代の貴重な遺産が残されている。菊陽町についていろいろ調べているが「菊陽町史研究資料集」 鉄炮小路に係る「御用日記」というものがあった。

瀬田の井樋からもたらされる用水路の延長は、熊本市の堀川に至っている。

加藤清正・忠廣の時代から細川忠利に受け継がれた大事業は、寛政八年の未曾有の大水害で取水口の井樋が壊された。

修復に係る文書を読んでいて俄然興味がわいてきたのだが、勉強不足をなんとか補おうとこの史料に取り掛かっている。

又、細川内膳家の知行地である入道水地区などの家臣団の資料なども見られ興味深いものがある。

他にも興味深い資料が多くある。 図書購入・閲覧方法

■お安く読む・中公新書「武士と世間」で書いた山本博文氏の一件は未だ謎の中である。直接お聞きするには気が小さい私としては足がすくんでしまう。

この本を読んでいたら、また気に成る記事があった。第五章「殉死と世間の目」に、山鹿素行が「山鹿語類」に書いたとされる、「(忠利公に)殉死するべき人とされた人物が殉死をしないとして悪く言われた結果、本人が「陰口をたたくのではなく、直接理由を聞きたい」といいこれに誰も言い出す人はいなかった」とする逸話を乗せている。その人の名は加々山(奥田)権左衛門だとしている。

この権左衛門について山本氏はいささかの疑問を持っておられるようだ。

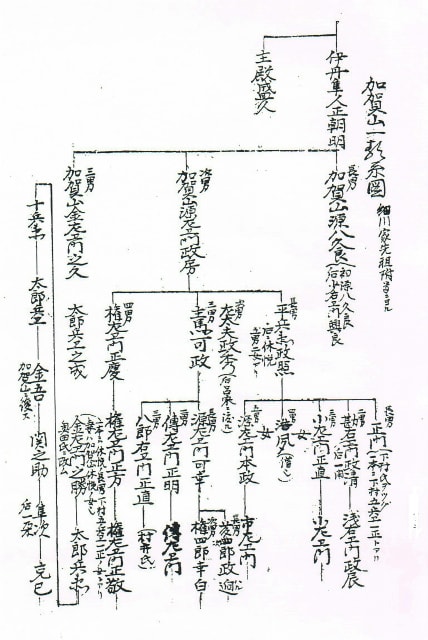

加々山主馬の父源左衛門は、摂津高槻城主高山右近の三男で、長男が加々山平兵衛(のち奥田休悦)、先祖附・加賀山彦次郎の項に「加々山

主馬奥田古権左衛門儀、右休悦弟ニ而御座候」とあり、主馬の兄か弟に権左衛門を称する者がいたことがわかる。ただし、この権左衛門の事蹟

は明らかではなく、素行がいう「加々山権右衛門」は加々山主馬と混同している可能性もある。

この本の初版は2003年6月である。執筆をされたこの時期に於いては、確認するに足る資料が不足していたものと思われる。

権右衛門とはまさしく、主馬の次弟(源左衛門・四男)である。

「権右衛門の事蹟はあきらかでなく」 とされるが、調べてみるといろいろあるのだが、天草島原の乱の翌年・寛永十六年細川家は鉄炮百挺を

調達する動きがあり、権右衛門が携わっている。一例としてこれを挙げておく。

覚

一、御鉄炮百丁堺ニて可申付旨被仰出事

一、右百丁之どうらん諸道具御国にて可申付旨被仰出事

一、御鉄砲之薬箱桐ニて弐拾箱造らせ御薬を入大阪へ上せ

置可申旨被仰出事

一、御たて弐拾御留主中ニ申付御夫(天)守へ上ヶ置可申

旨被仰出事

一、百目玉之かわ鉄炮下はりからかねニて弐拾丁可申付旨

被仰出事

右之御道具御留守中ニ相調可申旨被仰出候、代銀相渡候

様ニ可被成下御印、以上

寛永拾六年二月廿二日 (忠利ローマ字印)

奥田権左衛門尉(花押)

奉行中

権右衛門は2,080石を領する上級家士である。

忠利の死に当たっては、阿部弥一右衛門の殉死に伴う不幸な阿部一族誅伐事件があった一方では、殉死するべき人間だと噂の口に上がりな

がらも、弥一右衛門とは対極の行動をした権左衛門のような人物もあった。

魚住家系・續家之系の系図を見ていたら谷忠兵衛の名前があることに気づいた。

續安藝守---亀介---+--少助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→少助家

|

+--次太夫---+--●尾崎久右衛門・妻 (不明)

| |

| +--●續助左衛門・妻 (不明)

| |

| +--●興津弥太夫・妻 弥太夫家は男子なく絶家、女子三人は彦大夫が養育、佐方平左衛門妻・志方弥次兵衛妻・魚住又助妻

| |

| +--●小嶋伊左衛門・妻---------------------→小嶋健太家

| |

| +--●沢 ■右衛門・妻-----------------------→沢 弥門家

| |

| +--續 彦太夫---亀右衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・→毎家

| |

| +--●津田平之允・妻-----------------------→津田政之允家

| |

| +--●神足又兵衛・室-----------------------→神足少五郎家

| |

| +--谷 忠兵衛

|

+--庄右衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→才七郎家

|

+--園右衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 三郎家

谷忠兵衛については「新・肥後細川藩侍帳」では次のように紹介してきたが、續次太夫小の子であればまったく辻褄が合わない。

新しい発見は、又頭を悩ます結果となった。次太夫が養子にしたという事だろうか。貞享二年には乱心によって処分されている。

七郎右衛門(御中小姓・三百石)弟

谷 忠兵衛 (1) 御鉄炮二十挺頭 「源」 八百石 (於豊前小倉御侍帳)

(2)御鉄炮頭衆 八百石 (肥後御入国宿割帳)

(3)御鉄炮頭衆 千百石 (真源院様御代御侍名附)

(4)千百石 (真源院様御代御侍免撫帳)

(5)貞享二年七月二十七日 壱千壱百石 乱心 (※)

父堀右近は越後春日山城主堀忠俊に仕う。ちち歿後、兄七郎右衛門と共に母の弟谷衝友に養はれ、

谷姓を稱す。豊前に於て三齋に召出され、知行五百石。元和九年頃鉄炮頭。のち加増して千百石。

私が20代前半から約15年ほど、お茶の稽古に通ったN先生の御宅は鷹匠町にあった。古いしもたや風の木造の二階建ての家であった。

今回史談会で「城下町の坂」を勉強するに当たり、F氏から頂戴したCDをチェックしていたら「禿(かむろ)坂」があった。

地図を見るとまさしく先生の御宅の前の道がそうであった。

その研究資料のリストを見ている内に、「ふるさと・歴史と風土をたずねて」という、昭和55年発刊の本を持っていたことに気づいた。

取り出して目次をみると、「坂のある風景」の中に「かむろ坂」があった。その記事にあるのがこの写真である。資料によるとこの道が「禿(かむろ)坂」だそうな。

自転車の人物の右手に見える木造の家が先生の家である。なつかしい・・・・。

チョット見えづらいが、この道は三叉路(⊥)に成っている。左手に行くとすぐにサンロード新市街のアーケード街である。右手の一角は今でも残る大丸ホテルがあり(ここの女将もお弟子さん)、南熊本駅方面へ向う大きな幹線道に面している。

写真上手へ進むと、ファッション関係の店舗が集中して有名なシャワー通り、先へ進むと西願寺の裏手から高田原地区へと向っている。

この写真でも判るように現在の道は殆どフラットである。花畑邸につながる馬場の裏手に、追廻田畑という低地が広がっていたが、その一部に御鷹小屋があった。

旧町名は鷹匠町、御鷹は花畑邸内でも飼われており、花畑邸裏手の馬場につながる坂道が二筋ほど在った。御鷹匠はこの道を通っていたのだろう。

この追廻田畑はすっかり埋め立てられ、今では坂道であったとは想像もできないし、お茶を御稽古していた当時も「かむろ坂」という名前も聞いたことが無かった。

思いがけず30数年前の写真に遭遇して思い出に浸っている。

崖下のとどかぬあたり蕗の薹 津々

今日は2月10日、語呂合わせが好きな人たちが「ふとんの日」とか「ニットの日」とか作り出しているが、なんと「蕗の薹の日」もあるのだそうで驚いてしまう。

過日散歩をしていたら崖の下にたった一つだが、顔をのぞかせている蕗の薹を見付けた。採ろうにも手も届かないし、ましてやぎっくり腰の私としては諦めざるを得なかった。

以前花園に住んでいたころは、春になると畑に植えこんでいたセリや、 隣の御宅から引っ越してきた筍など旬のものが自前で調達できた。

そして自宅前は道を挟んで2~3メーターのがけに成っていたが、ここは蕗がたくさん自生していて蕗の薹も随分お世話に成った。

転居してからは、これ等の旬のものは全て購入することになってしまった。ときには妻の友人が届けたりしてくれるのだが、今年はどうだろうかといささかの下心がある。

昨晩は20時を廻ったらいきなり都知事選の舛添氏の当確がでてしまった。いわゆる原発問題については舛添氏の現実的な考えが支持をされるのだろうと思っていたが、細川+宇都宮氏の票が拮抗する形に成ったことは以外とも思えた。

江戸は大雪と成り投票率も伸びなかったようだが、殿さまの善戦に敬意を表したい。(我々は遠く国元に在ってはどうしようもない)

首相引退の時、ガラシャ夫人の「散ぬべき時知りてこそ・・」の辞世の句を引用して政界を去られた殿様だが、また静かに作陶や晴耕雨読の世界に戻られることをお勧め申上げたい。今後は又なまくさい風が吹くことは無かろう。

今日のグーグルロゴをみると「青鞜」を読む女性の姿がある。見覚えある長沼智恵子(後の高村光太郎夫人)デザインの創刊号の表紙ではないか。

「なぜ」と思い調べてみると、今日は平塚らいちょうの誕生日だそうな。

「青鞜」というと、熊本荒尾出身の荒木郁子がそのメンバーとして知られる。荒木村重の息が荒尾の小代氏を頼りこの地に住み着いたその子孫である。

コメント「荒尾の荒木家の歴史」ご紹介

1912年(明治45年)4月の第2巻4号は、姦通を扱った荒木郁の小説『手紙』のゆえに発禁となるなど、度々の発禁処分を受けながら、約5年ほどの活動を経て休刊となった。熊本日日新聞社は 「青鞜」の火の娘 荒木郁子と九州ゆかりの女たち を発刊している。

荒木村重と云えば昨日の大河ドラマで登場してきたが、なかなか堂々とした人物として描かれていた。今後が楽しみではある。

細川家家臣としての荒木氏は、荒木善兵衛や細田政之允(左馬之介)などの二流が明治に至った。

荒木攝津守村重子孫--熊本に於ける二つの流れ

歳序雑話には次のような記事がある。

(二月)十五日、諸寺挂(カケル)涅槃像、老若男女到是為礼拝、蘭若之群集、莫過此日矣、雖非淫浮図之人、有来而多見之者、

彼岸在此月、以七日為結願、諸寺高僧碩学之比丘、述法談教化於檀那、此時因白桜開発之期、寄事於説教聴聞、而不論賢

愚、詣寺院帰路設宴、酔而皈(カエル)家、叶仏意者歟、抑(ソモソモ)又破戒之人歟、真個之道者夫寡哉、不如見花之益乎不知

|

武士と世間 なぜ死に急ぐのか 中公新書 1703 |

| 中央公論新社 |

誰かに貸したのかもしれない。どれだけ探しても本棚に見当たらない。ならばと注文をした。

細川家家臣・加賀山主馬は転び切支丹として知られるが、その父・源左衛門政房を著者・山本博文氏は「加賀山主馬の父源左衛門は、摂津高槻城主・高山右近の三男で・・・・・」と書いておられる。これを再度確認したいと思ってのことである。

主馬の娘が寺尾家に嫁ぎ嫡子・寺尾九郎右衛門を為した。九郎右衛門はのちに「如庵」と号している。

実は、右近の二男(三男?)が、大友義統をたよって豊後に入っている。子孫は昭和の始め大分市長などを勤められた。

右近のお墓なども存在しているが、代々医業を生業として「恕庵」と称したという。

織田有楽が建てた国宝に成っている御茶室「如庵」は、有楽齋のクリスチャンネームともいわれる「ジョアン」から名付けられたといわれるが、高山右近の子孫であるこれらの人達の「じょあん」も、案外意識しての事ではないのかと、ふと思ったことだった。

話は飛び過ぎたが、「加賀山主馬の父源左衛門は、摂津高槻城主・高山右近の三男で・・・・・」を、なんとか出典等を知りたいと願っている。

高山右近に係るサイトを見ても、なぜかこのことに対するコメントがない。

|

花鳥の乱―利休の七哲 (講談社文庫) |

| 講談社 |

内容(「BOOK」データベースより)

戦国時代、千利休の門下には、さまざまな逸材が雲の如く集まった。信長に弓ひいた荒木村重やキリシタン信仰に殉じた高山右近、師をも凌ぐ美意識の持ち主、古田織部ら七人の弟子は、いったい何を求めたのか?茶の湯に人生の真実を賭け、反逆の熱き心を燃えたたせた武将たちが織りなした、乱世の人間曼荼羅。

他にも以下のような短編があって面白く読んだ。

古田織部・落梅記 黒部亨

瀬田掃部・仲冬の月 澤田ふじ子

蒲生氏郷・数寄者大名 邦光史郎

芝山監物・こぼれ咲き 百瀬明治

高山右近、牧村兵部 余情残心 加来耕三

荒木村重・道糞流伝 神坂次郎 など

凄いものが出ましたが?? 【伝来】Fk4056K8tr 細川蓮丸像模写 幽斎五男 重要文化財

原画は京都南禅寺塔頭・聴松院の所蔵するところの重要文化財である。

蓮丸は細川幽齋の五男、綿考輯録では「天正十五年七月十七日 蓮丸主御早世、賢勝院梅林宗香童子」とあり、細川家系図では

「誕生年月不分明 天正十五年七月十七日夭」とある。

この模写像の讃からすると十二歳で亡くなったとしているから、生年は天正四年という事に成る。

そうすると孝之(天正十二年生)や、千(天正七年生)の兄ということになるし、幸隆(元亀二年生)の五つ下の弟ということになり

下記のように言われてきた細川家譜に辻褄が合わなくなって来る。関係者・識者の見解を伺いたいものだ。

忠興 永禄六年(1563)十一月十三日生

興元 永禄九年(1566)

伊也 永禄十一年(1568)

幸隆 元亀二年(1571)

加賀 不明

千 天正七年(1589)

栗 不明

菊童 天正九年(1581)十二月一日生 像が残されているが細川家図には登場しない

考之 天正十二年(1584)

蓮丸 天正十五年(1587)生まれで夭死したともあるが・・・・

仁伊 不明