四百石 志方逸次

一先祖赤松家ニ而御座候 播州神吉之城主神吉

八郎 上野介祐則 同民部少則實 同ク

民部少輔則氏弟播州志方之城主志方

左馬介後丹波則繁初櫛橋と申所攻取其家を

主子志方右衛門尉繁廣天正六年五月諸将を

引請及合戦落城仕候 此節播磨七家大形

( 一行コピー欠落 原本確認後補足 )

志方上月別所明石等ニ御座候 右衛門尉落城

仕候付世忰 初代六助二歳ニ而一命を遁丹波

国穂壷之城主赤井悪右衛門養育ニ而盛長仕

居申候処悪右衛門病死ニ付同国長生院与申仁江

罷越居申候

三斎様被為及聞召十五歳之時於丹後被召出

御知行被為拝領御昇頭被仰付候 悪右衛門陳中

振申候大長刀于今私家ニ持傳申候 右志方

六助小牧御陳朝鮮御陳岐阜御陳之時

右之御役儀相勤筑紫御陳之節就中働

有之高麗御陳之節ハ城江乗候時石討之

手傷負病申候処御懇之以御意養生被

仰付御薬等御直ニ被為拝領快気仕関ケ原

御陳大阪御陳之節茂右之御役儀相勤申候

三斎様被遊御隠居候後茂六助若手ゟ之

働等度々被仰出立身可被仰付者ニ候を始終

小身ニ而被召置候段御懇難有御意御座候

御国替以後八代ニ而者御軍役之外無役ニ而

罷在 寛永二十年病死仕候

二代目

一志方半兵衛儀右六助嫡子ニ而御座候 於豊前

十八歳之時

三斎様被召出相勤申候 関ケ原御陳之節

御供仕於戦場甲付之首討捕高名仕首帳ニ

附申候由御帰陳之上為御褒美新知

五百石被為拝領御弓被成御頭候 其後御鉄炮

被成御頭段々御役替御加増被仰付御替ヱ御指物

引両之御幕被為拝領候 御指物者大白熊之御差物也右

御指物引両之御幕只今至迄所持仕居候

一慶長二十年五月大阪之城落城之時

三斎様者御手廻計被召連昼夜御■舩ニ而

御上り被遊兵庫ゟ陸地被遊御登候節茂半兵衛

儀者御側ニ被召連候 御家中諸勢者中国

陸地を御登せ被成候付

三斎様大阪江被遊御着候御跡ゟ追々着之御

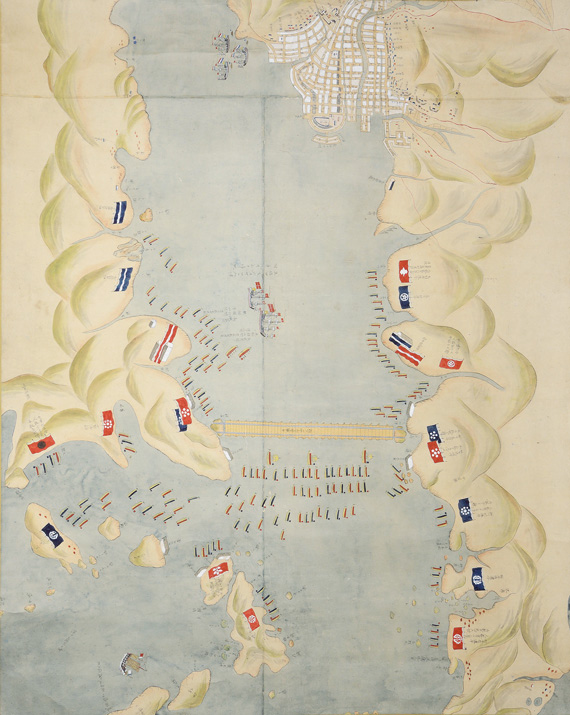

手傳申候 御合戦之刻者御先手藤堂和泉守殿と

御同備ニ而御座候

三斎様御手廻之面々も和泉守殿御先手

同前ニ手合候面々ニ者清田七助・佐藤将監・

藪三左衛門・村上縫殿助・佐方与右衛門・續勝助・

續亀之助・乃美主水・朽木与五郎・志方

半兵衛右何茂関ケ原御陳大阪御陳之刻

鑓太刀打甲付之首討捕無比類高名仕候付

御直段々難有御意共御座候而御加増一廉可

被下由御直被仰渡候 半兵衛儀関ケ原御陳

大坂御陳ニ手柄仕候為御褒美後御知行千石

被為拝領有馬御陳之刻者御人数半兵衛引廻

可申旨被仰付候而細川立允様江御附被成被遣候

右候而城乗之日者立允様有馬本丸之流尾

升形ニ一番ニ奉着御昇之揚時分触候而御馬

印を揚候得と御昇頭原傳右衛門ニ致下知御昇を

張と立允様御座候所ニ呼登せ申候 於此所

御昇頭原傳右衛門御昇小頭藤原と申者能働

御當家諸手ニ御勝レ被遊九曜之御昇本丸江

壱番ニ入候者半兵衛働候由承傳申候 尤

御昇有所ニ至迄一ニ之■壱人茂無御座候 御帰陳

之上

三斎様御直ニ有馬之様子委細被聞召■■■

御感被思召上之旨難有御意ニ而今度之為

御褒美半兵衛儀

三斎様御家老役被仰付候間御礼申上候得者

當時八代江細キ御様子ニ而被遊御座候間御加増

不被下候 責而御家老ニ被仰付ゟ外之儀無御座候と被

思召御家老被仰付候 此後自然之儀有之

御人数被遣候者長岡河内・佐方与左衛門・志方

半兵衛此三人之内壱人ハ八代江罷在弐人者

御陳二可参候 半兵衛儀ハ何時茂御陳ニ罷立可

申旨御直二遊御意候 右之様子者以来誌人 志方半兵衛言上之覚

存知候由承傳申候

三斎様江ハ被遊御隠居

妙解院様御家督被遊御下国候節御供ニ半兵衛

被召連段々難有被仰付二而罷下申候 下着仕候上

妙解院様江半兵衛奉願仕候者

三斎様殊ニ御懇ニ被召仕たる儀二御座候間

三斎様御在世之間者 御隠居様被相勤候様

被仰付被下候者難有可奉存旨奉願候処ニ願之通

被仰付中津江罷越

三斎様江勤上申候 御国替以後茂八代江御供仕

参相勤申候

三斎様御逝去之後

真源院様江御暇申上候処嫡子半右衛門二三百石

二男十兵衛ニ三百石被為拝領半兵衛ニハ五拾人

扶持被下置段御懇之御意ニ而御鷹場之内

猟等を茂被遊御免候間随分息災ニ仕居申候

重而可被召出之旨御直被成御意候処其後

於江戸御逝去被遊候 猟等御免之儀御家老中ゟ

被下候御書付只今至迄所持仕居申候

真源院様御逝去後御家老中迄御暇

願之書差上申候得共御暇不被下候 就夫

半兵衛生而申上候ハ御暇不被下候者嫡子半右衛門二

私先知千石私弟志方小左衛門ニ新知貮百石

被為拝領 私儀者只今之通被仰付被下候様ニと

申上候処如願御知行被下半兵衛儀茂申上候通ニ被

仰付万治二年病死仕候

三代目

一高祖父志方半右衛門儀親半兵衛先知千石被為

拝領外様御弓貮拾張被成御頭相勤申候 寛文

七年病死仕候

(以下略)

11月16日撮影

11月16日撮影