「世界基準で夢をかなえる私の勉強法」北川智子

この勉強法を学生時代に知っていたら、と思った。

今からでも遅くない?

P60-61

とにかく何度も繰り返して思い出してみることで、記憶の保存が上手になる。そして、これも、記憶をたぐり寄せる作業と同様、試せば試すほど、うまくなる。(中略)

記憶の整理の手順の基本は、繰り返しになるが、まず何が一番重要だったのか、何が分かって何が分からないかをはっきりさせることだ。そしてなぜか思い出せないこととか、脈絡がつかめない議論などは、教材に戻って確かめる。つまり記憶の整理というのは、単に覚えようとするだけではどうにもならず、重要な情報が前後の関係する情報とどのようにからまっているかを検討することが大切だ。そうすると、分からない点が、なぜ分からないのか、よりはっきり見えてくる。

P171

また私は、歴史を学ぶことは、最終的に道徳を育てることだと思っている。過去をどのようにとらえるのか。過去に失われた命をどうとらえるのか。どう讃えるのか。

【ネット上の紹介】

グローバル環境で結果を出すのに不可欠なのはマニュアルよりも自分らしさ。ベストセラー『ハーバード白熱日本史教室』著者が贈る、ワクワクする未来を創る生き方・学び方。第1部 大きな壁は回り道をして越える―カナダ・ホームステイ・英語編(人生初の独立宣言

英語力向上のびのび作戦)

第2部 カジュアルに、エンドレスに勉強する―カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学・留学編(自分に合った勉強法

4:3のタイム・マネジメント

友だちの助言からどう学ぶか

いつも「世界基準」で考える

無理して玉砕しないためのメンタル・ケア)

第3部 24時間を144時間の濃さにする―米国・プリンストン大学・大学院編(途方もない仕事量のこなし方

熱意は必ず伝わる)

第4部 結果を出すには準備がすべて―米国・ハーバード大学・先生編(教えることは最高の学び

アクティブ・ラーニング

忘却力でミスを乗り越える)

第5部 勉強は「約束」を果たすために―英国・ケンブリッジ・飛躍編(軌道修正は楽しみながら忍耐強く

約束は人間の「存在理由」)

「敗北を抱きしめて 第二次大戦後の日本人」(下)ジョン・ダワー

先週上巻を読んだが、インターバルをとって、下巻を読んだ。

占領後半、東京裁判等が描かれる。

P6

吉田茂は回想記のなかで、マッカーサーを日本の「偉大な恩人」と賞賛しているが、それは民主主義の贈り物をしてくれたからではなく、未曾有の危機にあって、最高司令官として天皇制を維持し、畏敬すべき現君主を擁護してくれたからである。

P8

1944年7月の戦略作戦局(OSS)の内部報告書には、「現在の天皇を排除すべきかは疑問である。天皇個人は穏健な傾向の持ち主で、将来は有用な影響をおよぼす可能性もある」と書かれていた。

P10

休戦条件については、われわれはけっして弱腰であってはならない。しかしながら、天皇の退位や絞首刑は、日本人全員の激しい反応を呼び起こすであろう。日本人にとっての天皇の処刑は、われわれにとってのキリストの十字架刑に匹敵する。

P24

当時マッカーサー元帥は65歳。44歳の天皇は、マッカーサーの息子であってもおかしくない年齢である。

p25

この写真は同時に、最高司令官は天皇を歓待しており、天皇のそばに立っている[stand by him(the emperor)この英語は「いつでも天皇の力になる」という意味を含む]ことを明確にしたものでもあったということである。

マッカーサーが天皇を出迎えた時の言葉

You are very, very welcome, sir!

P26

それはボワーズにとって、マッカーサーが他人に「サーsir」というのを聞いた初めての経験であった。

1945年12月半ばに導入されたSCAPの広範にわたる命令の一環

P198

日本人がアジアでの戦争を指して使っていた「大東亜戦争」という呼称が禁じられ、代わりに「太平洋戦争」と呼ばなければならなくなった。

P199

別のレベルの「発禁」扱いだったのが、日本政府がまかなわなければならなかった巨額の占領軍維持経費――ときには通常国家予算の三分の一にも達した――である。

東京裁判へのウィロビーの言葉

P245

「この裁判は史上最悪の偽善だ」とはっきり言っている。

東京裁判の舞台として帝国陸軍士官学校の講堂を使用した

P257

日本政府がこの建物を一億円近くもの巨額の経費をかけて改修した。空調設備もセントラルヒーティングも入れた。傍聴席は500人分設けたが、このうち300席は連合国の一般市民用で、残りが日本人用だった。

P261

アメリカ自身が、残虐非道さにおいて疑問の余地のない罪を犯した特定の日本人集団を、秘密裏に、そっくり免責していた。満洲の731部隊で、何千人という捕虜を実験台に使って生物兵器を開発していた将校や科学者たちである(研究結果をアメリカに教えることを交換条件に訴追を免れた)。

P267

パル判事とヘラニラ判事は、それぞれの国が運動した結果追加された。この裁判は、基本的に白人の裁判だった。

P271

アメリカに対しては、そのダブル・スタンダードを非難して、日本の諸都市への空襲爆撃、なかでもとくに原子爆弾投下は人道に対する罪にあたる、と主張すればいいことはわかりきっていた。パル判事も、さすがの彼にしても異常なくらいの辛辣さでこのことを主張した。

【ネット上の紹介】

敗北を抱きしめながら、日本の民衆が「上からの革命」に力強く呼応したとき、改革はすでに腐蝕し始めていた。身を寄せる天皇をかたく抱擁し、憲法を骨抜きにし、戦後民主改革の巻き戻しに道をつけて、占領軍は去った…新たに増補された多数の図版と本文があいまって、占領下の複雑な可能性に満ちた空間をヴィジュアルに蘇らせる新版。

第4部 さまざまな民主主義(くさびを打ち込む―天皇制民主主義(一)

天から途中まで降りてくる―天皇制民主主義(二)

責任を回避する―天皇制民主主義(三) ほか)

第5部 さまざまな罪(勝者の裁き、敗者の裁き

負けたとき、死者になんと言えばいいのか?)

第6部 さまざまな再建(成長を設計する)

エピローグ 遺産・幻影・希望

2018年2月10日、石牟礼道子さん死去の記事が掲載された。

その後3日経つが、毎日何らかの記事が掲載されている。

私も以前、伊藤比呂美さんとの対談を読んだことがある。

「死を想う われらも終には仏なり」石牟礼道子/伊藤比呂美

「ハーバード白熱日本史教室」北川智子

先日「ハーバード日本史教室」を読んだ。

これは、ハーバード大学で日本史を教える教授へのインタビュー記事。

本書は違う。

実際、ハーバード大学で日本史を教えた北川智子さん自身による作品。

思った以上におもしろかった。

P34

聞くところによると、日本史の受講生は年々減少の一途をたどっており、私の前任の先生のクラスには2人の受講生しかいなかったらしい。(先日読んだ「ハーバード日本史教室」の報告とはかなり違う…この後人気が出た、ってこと?)

P129

5つのハンデとはつまり、女性である、若い、アジア人種である、英語が母国語ではない、そしてテニュア(終身在職権)付きの教授ではないことです。白熱教室のマイケル・サンデル教授の正反対のような存在、というとわかりやすいかと思います。

【参考リンク】

「ハーバード日本史教室」佐藤智恵/アンドルー・ゴードン/〔ほか述〕

【おまけ】

読んでいて、山口真由さんを思い出した。

どちらも超優秀な頭脳の持ち主。

本書の著者は、アイスホッケーをするそうで、アクティブ。

自身の授業でのパフォーマンス能力も高い。

【ネット上の紹介】

少壮の日本人女性研究者が、ハーバード大学で日本史を大人気講座に変貌させた。歴史の授業に映画作りや「タイムトラベル」などの斬新な手法を導入。著者の熱に感化され、学生たちはいつしか「レディ・サムライ」の世界にのめり込んでいく―。「日本史は書き換えられなければならない」という強い使命感のもと東部の有名大学に乗り込み、「思い出に残る教授」賞にも選ばれた著者が記す「若き歴史学者のアメリカ」。

第1章 ハーバードの先生になるまで(大学の専攻は理系だった

ハーバード大学に行こう! ほか)

第2章 ハーバード大学の日本史講義1―LADY SAMURAI(サムライというノスタルジア

時代遅れの日本史 ほか)

第3章 先生の通知表(キューと呼ばれる通知表

学生のコメントは役に立つ ほか)

第4章 ハーバード大学の日本史講義2―KYOTO(アクティブ・ラーニング

地図を書こう! ほか)

第5章 3年目の春(歴史は時代にあわせて書き換えられる

印象派歴史学 ほか)

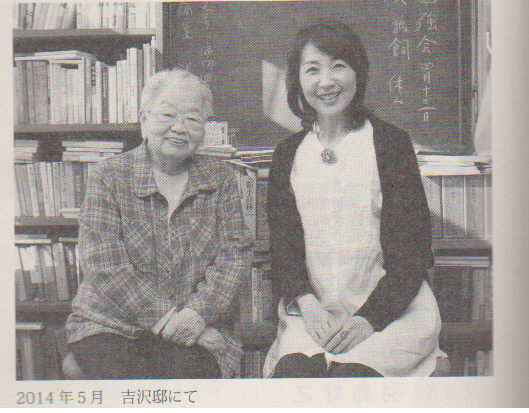

「ひとりの老後は大丈夫?」吉沢久子/岸本葉子

吉沢久子さんと岸本葉子さんの対談。

先日、「昭和二十年夏、女たちの戦争」を読んだが、吉沢久子さんの印象がよかった。

岸本葉子さんは、昨年2冊読んでいる。

この二人の対談はどんなだだろう、と思ったのが読むきっかけ。

P25

遊園地で孫がおじいさんに、「金も出さないのになんでついてきたんだよ」と言ったとか。そんな家の中で毎日暮らしている人は、孤独の牢獄にいるようなものですね。(孫も、嫁も息子もお金には弱い、って)

P27

私が三十歳になる頃、独身女性が3~4人手を取り合って、「歳をとったら一軒の家で暮らしましょう」というのが流行のようになっていました。その場では調子を合わせていたけれど、私はできないなと内心思っていました。(中略)物事の優先順位が違う他人同士が、歳をとって一緒に暮らすのは並大抵のことではないですよね。(近藤ようこさんの「ルームメイツ」っていう作品がある。この影響は大きかった、と思う。大いなる幻想を抱かせる作品である)

P32

歳をとるにしたがって、自分自身の体力の問題を考えると、「お義理を欠くのが健康法」と言われるのは本当ですね。自分の健康を守るためには、嫌な人とはつき合わないこと。価値観の違う人とつき合っても重苦しい気分になります。

P47

確か私も、ひと月近く入院したときは、郵便は局留めにして、新聞は止めて、宅配便の会社に連絡しました。(歳をとるといろいろある…留守にすることもあるでしょう。入院の際の保証人など、考えるときりがない)

P124

豊かさというのは、人それぞれではないでしょうか。

【著者二人】

【参考リンク】

「昭和二十年夏、女たちの戦争」梯久美子

「週末介護」岸本葉子

「ちょっと早めの老い支度」岸本葉子

【ネット上の紹介】

住まい、お金、健康、孤独。どれだけ準備しても尽きない「老後の不安」について、ひとり暮らしの達人(96歳vs53歳)がとことん語る。食事メニューから公的制度、生活便利グッズにネットワーク作りまで具体的アドバイスが満載!読めば元気が湧いてくる、心たのしい老後のための必携書。文庫特別編「おしゃれと買い物」も収録。

第1章 老後に大切なのは、人間関係

第2章 体の衰えをカバーしつつ、病気に備える

第3章 苦にならない家事のやり方を見つける

第4章 寂しくても晴れ晴れと生きる

第5章 どうする?住まいとお金

第6章 ひとりの食を楽しむ

第7章 やっぱり楽しいおしゃれと買い物(文庫特別対談)

「日本史の内幕 戦国女性の素顔から幕末・近代の謎まで」磯田道史

興味深い歴史トリビアの数々が楽しめる。

P80

家康は大坂城を落としてから一か月近く城内をくまなく捜索させ、倉庫の焼け跡から「精金一万八千枚、白銀二万四千枚」を発見、回収している。

P120

では秀頼の実父は誰か。ややこしい古文書の探索が必要になるので、ここではやめておく。

(ということは、著者は秀頼の父は秀吉でないと判断されているのか。ヘンリー八世同様、秀吉も絶倫で漁色家である。ともに梅毒であったと言われ、子供、特に男子が生まれにくい。ではなぜ、淀君のみ着床率が高いのか?そこが疑問に残るポイントだ。今ならDNA検査が出来るんだけど)

P143

江戸期の資料をみる限り、婚礼は〈1〉夜間に〈2〉自宅で〈3〉神主の関与なしで行っていた。神の前で誓いを立てる戦前結婚は明治以後につくられたものである。(平井直房)

P149

ヨーロッパでは、啓蒙主義の時代というのがあって、17~18世紀に、宗教権威を世俗の君主や知のエリートが否定して、合理的な思想をつくりあげる。しかし、同時期の江戸時代の日本では、エリートばかりか、庶民が家庭教育ですでに子弟の「啓蒙」を完了していた。

P221

江戸人の火事からの逃げ方は興味深い。住民は穴蔵をほり、火事の時はそこに家財を投げ込み身一つで逃げた。穴蔵で江戸の十分の一が穴になったといわれる。(黒木喬)

【ネット上の紹介】

西郷隆盛の性格は、書状からみえる。豊臣秀頼の父親は本当に秀吉なのか。著者が原本を発見した龍馬の手紙の中身とは。司馬遼太郎と伝説の儒学者には奇縁があった―日本史にはたくさんの謎が潜んでいる。著者は全国各地で古文書を発見・解説し、真相へと分け入ってゆく。歴史の「本当の姿」は、古文書の中からしかみえてこない。小説や教科書ではわからない、日本史の面白さ、魅力がここにある!

第1章 古文書発掘、遺跡も発掘

第2章 家康の出世街道

第3章 戦国女性の素顔

第4章 この国を支える文化の話

第5章 幕末維新の裏側

第6章 ルーツをたどる

第7章 災害から立ち上がる日本人

「敗北を抱きしめて 第二次大戦後の日本人」(上)ジョン・ダワー

進駐軍占領時代が描かれている。

とりあえず、上巻を読んでみた。

P47引き揚げ写真

満洲からの引き揚げの途中で孤児になった子供たちが品川駅に到着した。

1946年12月、降伏から16ヵ月が経っている。

右側の子供が首にかけている箱には、家族の骨と灰が入っている。

日本の読者へ---P18

多くの理由から、日本人は、「敗北を抱きしめ」たのだ。なぜなら、敗北は死と破壊を終わらせてくれた。そして敗北は、より抑圧の少ない、より戦争の重圧から自由な環境で再出発するための、本当の可能性をもたらしてくれたからである。

序---P5

マッカーサー元帥にとって、日本は異教徒の「東洋的」な社会であり、キリスト教伝道の任務をもつ白人によって隅々まで支配されて当然の存在なのであった。「白人の責務」という言葉で知られる植民地主義的なうぬぼれが厚かましくも実行された最後の例が、日本占領だったのである。

P12

この天皇の責任について、アメリカ人が単に見て見ぬふりをしただけでなく、否定さえしたため、「戦争責任」という問題の全体が、ほとんど冗談になってしまった。その人の名において、20年にわたり帝国日本の・軍事政策が行われてきた、まさにその人物が、あの戦争の開始や遂行に責任を問われないとしたら、普通の人々について戦争責任をうんぬんしたり、普通の人間が自分自身の戦争責任を真剣に考えるべきだなどと、誰がおもうであろうか。

P120

1946年はじめに子供の間で流行したのは「闇市ごっこ」、街娼とその客になりすます「パンパン遊び」、左翼の政治デモを真似る「デモ遊び」であった。

「パンパン遊び」…子供たちが何ともたまらない表情をしている。

「娼婦役」の女の子のズボンにツギがあって味わいがある。

それにしても、子供の遊びは時代・世相を映し出す、って…ほんとうだ。

P146

RAAの売春婦と短時間すごせば、料金は15円、1ドルであった。これは当時の日本の市場でタバコ半箱の値段とだいたい同じである。この2、3倍だせば、「個人外交」丸一夜分が買いとれた。

戦後カルタ

P201

戦中「進ム日本、カガヤク地球」

戦後「すたる道議に咲く喧嘩」

戦中「オ母サンハ国防婦人会へ」

戦後「親も子も栄養失調」

P262

日本の占領は、すでに存在している日本の政府組織をつうじて「間接的に」行われた。そのため、降伏以前の日本の政治体制のなかでも、もっとも非民主的であった制度を支持することにならざるをえなかった。官僚制と天皇制である。(中略)

つまり、占領軍は日本を直接統治するだけの言語能力と専門能力に欠けていたのである。

【ネット上の紹介】

敗北を抱きしめながら、日本の民衆が「上からの革命」に力強く呼応したとき、改革はすでに腐蝕し始めていた。身を寄せる天皇をかたく抱擁し、憲法を骨抜きにし、戦後民主改革の巻き戻しに道をつけて、占領軍は去った…新たに増補された多数の図版と本文があいまって、占領下の複雑な可能性に満ちた空間をヴィジュアルに蘇らせる新版。

第4部 さまざまな民主主義(くさびを打ち込む―天皇制民主主義(一)

天から途中まで降りてくる―天皇制民主主義(二)

責任を回避する―天皇制民主主義(三) ほか)

第5部 さまざまな罪(勝者の裁き、敗者の裁き

負けたとき、死者になんと言えばいいのか?)

第6部 さまざまな再建(成長を設計する)

エピローグ 遺産・幻影・希望

今週もポンポン山に登ってきた。

まだ、少し雪が残っていた。

もうすぐ山頂、青空が見える

愛宕山方面…山頂近く雪を冠しているのが見える

【備考】

晴れてなくても、サングラスはしている。

老眼で視力が衰えている上に、さらに雪の反射で網膜にダメージを受けたくないから。

紀伊國屋書店スタッフがおすすめするベスト30

「キノベス!2018」が発表された。

【参考リンク】

https://www.kinokuniya.co.jp/c/kinobest2018/?utm_source=KPmail&utm_medium=email&utm_campaign=kinobest20180202

「ひろしま」石内都

先日読んだ「昭和二十年夏、女たちの戦争」で梯久美子さんが、本書に言及されていた。

いったいどのような写真なんだろう気になったので図書館で借りてみた。

著者の言葉

広島平和記念資料館は、常設展示室と収蔵庫に、約1万9千点の被爆死した人の遺品と被爆した品物が保管されている。その中から肌身に直接触れた品物を中心に選んで撮影する。

【参考】

たまたまだけど、石内都さんが、2/3(土曜)NHKに出演される。

アンコール「杉野希妃×石内都」

【ネット上の紹介】

花柄のワンピース、水玉のブラウス、テーラーメイドの背広、壊れたメガネ。写真家・石内都が被爆遺品を撮った。美しいから辛い、可憐だからむごい。風化しない広島。