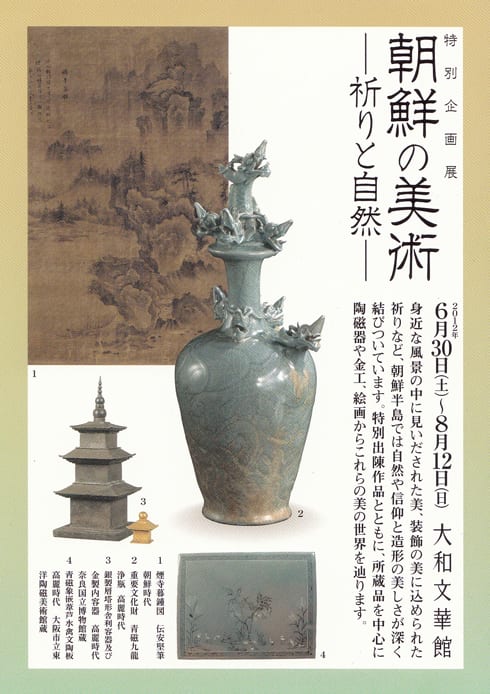

奈良市学園南の大和文華館では、特別企画展「朝鮮の美術~祈りと自然~」を8/12(日)まで開催中である。同館のHPには《身近な風景の中に見いだされた美、装飾の美に込められた祈りなど、朝鮮半島では自然や信仰と造形の美しさが深く結びついています。特別出陳作品とともに、所蔵品を中心に陶磁器や金工、絵画からこれらの美の世界を辿ります》とある。

7/15(日)と8/5(日)には展示にまつわる講話が開かれ、毎週土曜日には学芸員さんが展示品を解説してくれる(いずれも入館料のみで無料聴講できる)。しかも8/4(土)と8/12(日)には、夏休み特別企画として「ミュージアム ツアー」(小学4~6年の児童と保護者を対象に、展示品を無料で解説してもらえる)も開催される。同館のHP(展覧会)によると

2012年6月30日(土)~8月12日(日)

休館日:毎週月曜日(ただし7月16日〈祝〉は開館し、翌17日〈火〉が休館)

水辺の柳の下で鳥が遊び、魚が悠々と泳ぎ、空には鶴が舞う。身近に見られる自然の情景は、高麗時代の青磁や金属器といった工芸品の文様として特に好まれた画題でした。これらは繊細な線であらわされ、静謐な美が生み出されました。朝鮮王朝時代に入ると、動植物のユーモラスとも見られる姿が大らかで力強い線であらわされるようになります。 また自然を主題とした絵画では、文人が求める理想的な世界が水墨による山水図として展開されました。

統一新羅から高麗時代にかけては、仏教の信仰が隆盛します。遼(契丹)や元による侵攻を長年に渡って受けた高麗時代には、仏やその教えを荘厳して護国安民を祈るために、華麗な文様が描き込まれた仏画や金銀泥が用いられた煌びやかな経巻が数多く制作されました。これらの作品は、当時の社会的な背景とともに人々の日常や理想の風景、また心情の一端が形ある美しさの中に体現されているといえます。

本展覧会では、朝鮮半島における身近な自然の中に見出された美と、信仰の祈りが込められた装飾の美しさを絵画や陶磁器、金工などから御覧いただきたいと思います。また特別出陳として舎利や仏像を納めるための容器や厨子、香炉など仏教工芸品の他、水鳥たちが戯れる情景があらわされた高麗青磁の陶板をお借りし、展示する予定です。自然や信仰と深く結びついて生み出されたそれぞれの造形の美しさとともに、作品に込められた想いやこれらに対する眼差しを感じていただければ幸いです。

特別講演 7月15日(日) 14:00から講堂にて

「高麗時代の仏教絵画―その特異性について―」 九州大学名誉教授 菊竹淳一氏

日曜美術講座 8月5日(日) 14:00から講堂にて

「工芸品における高麗時代の自然景表現」 当館学芸員 瀧朝子

列品解説 毎週土曜日 14:00から(当館学芸部による)

※何れも参加は無料ですが、入館料が必要です。

開館時間 10:00~17:00(入館は16:00まで)

入 館 料 〈平常展〉一般600円、高校・大学生400円、小学・中学生無料

〈特別展〉一般900円、高校・大学生700円、小学・中学生無料

※ 20名以上の団体は相当料金の2割引・1名無料

身障者手帳等ご提示により本人と同伴者1名まで2割引

古来、朝鮮半島からは多くの文物が移入された。それらをもとに、日本でも多くの美術品・工芸品が作られた。いわば、そのルーツを探る展示なのである。これらを無料で解説していただける夏休み特別企画「ミュージアム ツアー」は、以下の要領である(同ツアーのパンフレットより)。

夏休みに合わせて、美術館を楽しんでいただくツアーです。学芸員と一緒に、美術館とはどんなところか見学し、展示作品を鑑賞します。参加ご希望の場合は、下記までお申し込み下さい。

●日時

8月 4日 10:00~11:30

8月12日 14:00~15:30

●参加費

無料(保護者も無料になります)

●対象及び定員

小学生4~6年生(各日20名)とその保護者

※応募者多数の場合は抽選となります

※保護者の方と必ず一緒にお申し込みください

●応募方法

往復ハガキに郵便番号、住所、氏名(全員、ふりがな)、学年、電話番号を記入のうえ、下記まで送付してください

●応募締切

7月20日(金)当日消印有効

●お問合せ&応募先

大和文華館 ミュージアムツアー係

〒631-0034 奈良市学園南1-11-6 TEL 0742-45-0544 FAX 0742-49-2929

※アクセスマップは、こちら。近鉄奈良線・学園前駅下車 徒歩約7分 駐車場あり(無料)

大和文華館は、蛙股池(かえるまたいけ)に面している。丘陵の谷を堰きとめて作られた「谷池」であり、日本最古のダムともいわれる。「ええ古都なら」(南都銀行の観光サイト)によると《学園前の街なかにあり、その岸辺に中野美術館や大和文華館があることで知られる蛙股池。水位に変動はあるものの、二つの美術館の間に広がり、両館からの眺め風景の一部としても親しまれている。堤長180m、堤高14m、受益面積38ha、「く」の字形に、大きく曲がった特徴的な形をしたため池である。日本建築で用いられる部材の一つ、「蛙股」と呼ばれる支柱のようにも見える》。

《一見なんの変哲もないように見える蛙股池だが、実は知る人ぞ知る日本最古のダム。池がつくられたのは西暦100年頃とも、推古天皇の時代とも伝えられ、『日本書紀』には「倭国に高市池、藤原池、片岡池、菅原池をつくる」との記述があり、その後、菅原池が蛙股池と名を変えた。池の中央に綾女(あやめ)大橋がかかり、その西側には菖蒲池(あやめいけ)神社が鎮座している。この神社は、蛙股池の守護神として祀られている》。

子供さんには、古美術だけでなく、郷土史の勉強にもなる仕掛けである。同館は、2010年10月にリニューアルオープンしたばかりのピカピカである。駅近の美術館で古代に思いを馳せるのもよし、子供さんと解説に耳を傾けるのもよし。ぜひいちど、大和文華館をお訪ねください!

7/15(日)と8/5(日)には展示にまつわる講話が開かれ、毎週土曜日には学芸員さんが展示品を解説してくれる(いずれも入館料のみで無料聴講できる)。しかも8/4(土)と8/12(日)には、夏休み特別企画として「ミュージアム ツアー」(小学4~6年の児童と保護者を対象に、展示品を無料で解説してもらえる)も開催される。同館のHP(展覧会)によると

特別企画展「朝鮮の美術~祈りと自然~」

2012年6月30日(土)~8月12日(日)

休館日:毎週月曜日(ただし7月16日〈祝〉は開館し、翌17日〈火〉が休館)

水辺の柳の下で鳥が遊び、魚が悠々と泳ぎ、空には鶴が舞う。身近に見られる自然の情景は、高麗時代の青磁や金属器といった工芸品の文様として特に好まれた画題でした。これらは繊細な線であらわされ、静謐な美が生み出されました。朝鮮王朝時代に入ると、動植物のユーモラスとも見られる姿が大らかで力強い線であらわされるようになります。 また自然を主題とした絵画では、文人が求める理想的な世界が水墨による山水図として展開されました。

統一新羅から高麗時代にかけては、仏教の信仰が隆盛します。遼(契丹)や元による侵攻を長年に渡って受けた高麗時代には、仏やその教えを荘厳して護国安民を祈るために、華麗な文様が描き込まれた仏画や金銀泥が用いられた煌びやかな経巻が数多く制作されました。これらの作品は、当時の社会的な背景とともに人々の日常や理想の風景、また心情の一端が形ある美しさの中に体現されているといえます。

本展覧会では、朝鮮半島における身近な自然の中に見出された美と、信仰の祈りが込められた装飾の美しさを絵画や陶磁器、金工などから御覧いただきたいと思います。また特別出陳として舎利や仏像を納めるための容器や厨子、香炉など仏教工芸品の他、水鳥たちが戯れる情景があらわされた高麗青磁の陶板をお借りし、展示する予定です。自然や信仰と深く結びついて生み出されたそれぞれの造形の美しさとともに、作品に込められた想いやこれらに対する眼差しを感じていただければ幸いです。

特別講演 7月15日(日) 14:00から講堂にて

「高麗時代の仏教絵画―その特異性について―」 九州大学名誉教授 菊竹淳一氏

日曜美術講座 8月5日(日) 14:00から講堂にて

「工芸品における高麗時代の自然景表現」 当館学芸員 瀧朝子

列品解説 毎週土曜日 14:00から(当館学芸部による)

※何れも参加は無料ですが、入館料が必要です。

開館時間 10:00~17:00(入館は16:00まで)

入 館 料 〈平常展〉一般600円、高校・大学生400円、小学・中学生無料

〈特別展〉一般900円、高校・大学生700円、小学・中学生無料

※ 20名以上の団体は相当料金の2割引・1名無料

身障者手帳等ご提示により本人と同伴者1名まで2割引

古来、朝鮮半島からは多くの文物が移入された。それらをもとに、日本でも多くの美術品・工芸品が作られた。いわば、そのルーツを探る展示なのである。これらを無料で解説していただける夏休み特別企画「ミュージアム ツアー」は、以下の要領である(同ツアーのパンフレットより)。

ミュージアム ツアー

夏休みに合わせて、美術館を楽しんでいただくツアーです。学芸員と一緒に、美術館とはどんなところか見学し、展示作品を鑑賞します。参加ご希望の場合は、下記までお申し込み下さい。

●日時

8月 4日 10:00~11:30

8月12日 14:00~15:30

●参加費

無料(保護者も無料になります)

●対象及び定員

小学生4~6年生(各日20名)とその保護者

※応募者多数の場合は抽選となります

※保護者の方と必ず一緒にお申し込みください

●応募方法

往復ハガキに郵便番号、住所、氏名(全員、ふりがな)、学年、電話番号を記入のうえ、下記まで送付してください

●応募締切

7月20日(金)当日消印有効

●お問合せ&応募先

大和文華館 ミュージアムツアー係

〒631-0034 奈良市学園南1-11-6 TEL 0742-45-0544 FAX 0742-49-2929

※アクセスマップは、こちら。近鉄奈良線・学園前駅下車 徒歩約7分 駐車場あり(無料)

大和文華館は、蛙股池(かえるまたいけ)に面している。丘陵の谷を堰きとめて作られた「谷池」であり、日本最古のダムともいわれる。「ええ古都なら」(南都銀行の観光サイト)によると《学園前の街なかにあり、その岸辺に中野美術館や大和文華館があることで知られる蛙股池。水位に変動はあるものの、二つの美術館の間に広がり、両館からの眺め風景の一部としても親しまれている。堤長180m、堤高14m、受益面積38ha、「く」の字形に、大きく曲がった特徴的な形をしたため池である。日本建築で用いられる部材の一つ、「蛙股」と呼ばれる支柱のようにも見える》。

《一見なんの変哲もないように見える蛙股池だが、実は知る人ぞ知る日本最古のダム。池がつくられたのは西暦100年頃とも、推古天皇の時代とも伝えられ、『日本書紀』には「倭国に高市池、藤原池、片岡池、菅原池をつくる」との記述があり、その後、菅原池が蛙股池と名を変えた。池の中央に綾女(あやめ)大橋がかかり、その西側には菖蒲池(あやめいけ)神社が鎮座している。この神社は、蛙股池の守護神として祀られている》。

子供さんには、古美術だけでなく、郷土史の勉強にもなる仕掛けである。同館は、2010年10月にリニューアルオープンしたばかりのピカピカである。駅近の美術館で古代に思いを馳せるのもよし、子供さんと解説に耳を傾けるのもよし。ぜひいちど、大和文華館をお訪ねください!