300

300

■ 『草枕』を一言で評するなら、漱石の教養が書かせた小説だということだ。

『吾輩は猫である』には小説らしいストーリーは無い。『草枕』にも無い。『吾輩は猫である』で漱石は文明論を語り、文明批評をする。『草枕』では芸術論を語る。知らない言葉が頻出する。その都度巻末の注解を参照する。よく分からないところもあるが、それはそれでよいと割り切って、読んだ。

**山路を登りながら、こう考えた。

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。**(5頁)

『草枕』は読んだことはないけれど、この書き出しは知っている、という人も少なくないのでは。音読するとリズミカルで心地よいことにこの一文で気がつく。

書き出しが有名ということでは『雪国』然り。この小説は川端康成の感性が書かせた、と言ってよいだろう。夏目漱石の教養、川端の感性と対比的に捉えられないこともない。川端康成は『雪国』において美というものきっちり小説化し、夏目漱石は『草枕』で美を評論的にまとめた。温泉地で知り合った女性と主人公との関わりが小説の主軸となっているところは共通している。展開される内容は全く違うが。

**われ等が俗に画と称するものは、只眼前の人事風光を有のままなる姿として、若しくはこれを審美眼に濾過して、絵絹の上に移したものに過ぎぬ。(中略)ある特別の感興を、己(おの)が捕らえたる森羅の裡(うち)に寓するのがこの種の技術家の主意であるから、彼等の見たる物象感が明瞭に筆端に迸(ほとばし)っておらねば、画を製作したとは云わぬ。**(76頁)。『草枕』に出てくるこの件を読んでうれしくなった。私が思っていることを、漱石がキッチリ書いてくれている。

**那美さんは茫然として、行く汽車を見送る。その茫然のうちには不思議にも今までかつて見た事のない「憐れ」が一面に浮いている。

「それだ!それだ!それが出れば画になりますよ」

と余は那美さんの肩を叩きながら小声に云った。余が胸中の画面はこの咄嗟の際に成就したのである。**(169頁)

引用したのはこの小説のラスト。ここを読んで、先に引用した漱石の絵画観を具体的に描いたものと理解した。これが小説仕立てにした芸術論の結論、ということだろう。

こんなことになってしまった。また読むときは買い直さないといけないかな・・・。

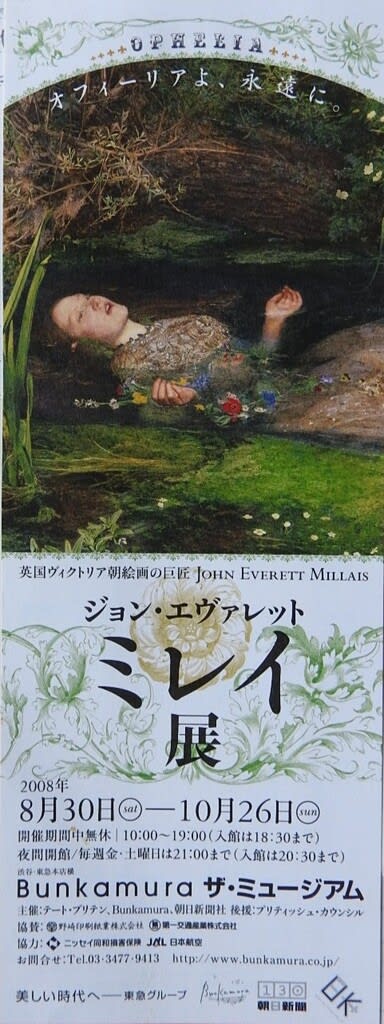

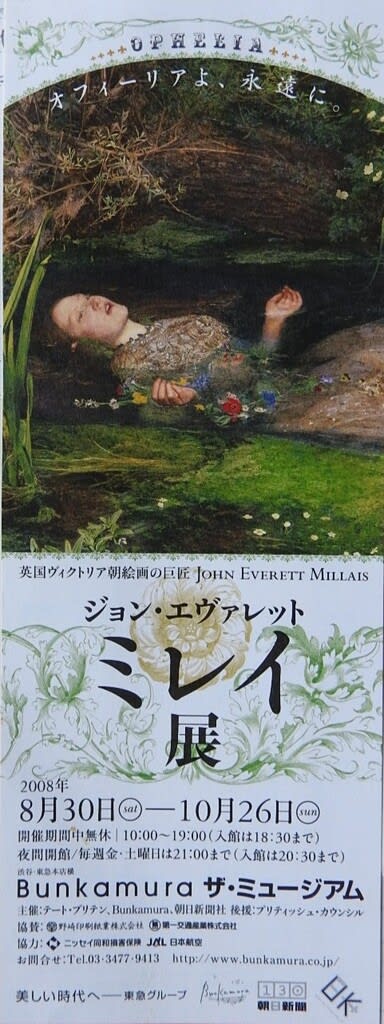

2008年のダイアリーに貼ってあるミレイ展のチケット

『草枕』にはミレイの「オフィーリア」(*1)、そうシェイクスピアの「ハムレット」の悲劇のヒロインを描いた絵が出てくる。2008年10月4日にこの絵を渋谷で観た。

**こんな所へ美しい女の浮いている所をかいたら、どうだろうと思いながら(後略)**(122頁) 主人公は鏡が池に来て、このようなことを考える。漱石は「オフィーリア」を時々思い浮かべながらこの小説を書いたのだろう。

*1 漱石はミレー、オフェリアと表記している。「落穂拾い」「晩鐘」「種まく人」のミレーとは別人。

320

320

①

① ②

② ③

③

①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧ ⑨

⑨

300

300