前からこの会があることは知っていましたが、今年初めて二日目のコースに参加しました。

毎年、8月の第一週の土曜日と次週の火曜日に歩いていて、来年も催す予定だそうです。

野坂昭如作・オンライン小説『いつもいろんな犬といっしょ』から部分引用。

ぼくの育った神戸市東の外れ、この地域は、今、感傷的に、美しく思い返す、黄金時代のありきたりを超えて、住みやすい地域だった。15分歩けば、六甲山山麓に至り、10分で、文字通り白砂青松、泳ぐ者の影が海底にうつる清らかな海。山際の至るところに自噴の泉があり、当時の、市の東を限る石屋川の水は豊か。

この川上に水車小屋5軒、川床の石をはぐと、小さなカニがあわてて横走りに逃げ出す、山道を辿れば池、外国人の飼う毛の長い犬がよく泳いでいた。木々の葉末は、陽光、またその池の面照り返しを浴びいつもキラキラ光っていた。水から上った犬の、身震いして飛び散る水も光っていた。

山際に私鉄として、いちばんスピードの早い阪急電車、犬を連れて乗れた。時に犬だけ、御影から芦屋まで、無賃を申し訳なく思うのか、常にドアのそば。創設者小林一三は、しゃれた車両ながら、ブレーキの際、飛び散る鉄粉の汚れを考えて、車体はチョコレート色。ひきかえ、神戸市市電は、スマートな薄緑。

阪急の南に、省線、さらに阪神国道を走る単両の電車、海岸近くに阪神電鉄。南北2,3キロの間に4本が走る。六甲道駅から、灘を経て三宮駅、駅の西、南北に一直線の筋が、山際にある塔を持つホテルにちなみ、トアロードと呼ばれ、俳人西東三鬼が、奇妙な連中と過ごし、途中のレストラン「ハイウェイ」は谷崎の御贔屓西洋料理屋。

扇型の防波堤を持つ、神戸港は、ヨーロッパ航路の拠点港、三宮駅を南へ降りると百貨店そごう、その先きまっすぐな道の果てに、時計台を持つ税関が見える。神戸の子供は、埠頭、保税倉庫、上屋、税関の役割をよく心得、たいてい5色のテープの端を持ち、汽笛と共に、いつ動いたとも判らぬ巨大な船の、いつしか防波堤近くで、船体を横に向け、さらに、せまい堤と堤の間を抜けて、彼方へ消える、埠頭近くに、5色のテープが波につれ上下、しみじみ人の別れを経験した覚えがある。

もっとも、この一抹のわびしさは、そごうの手前、市電の曲がり角にある「ユーハイム」から、左へ入って百貨店大丸、境内に映画館や安直な食いもの屋が並ぶ生田神社へ、親の足が向けば、たちまち失せる。まっすぐ阪急の終点、駅ビルでもいい、ここの2階はゲームセンター、大阪の本店同様、名物カレーライス、映画館もあった。

元町通りの手前が大丸、西の終りに三越デパート、この間、6丁が神戸の繁華街元町、万国旗と、セーラー服の外人の似合う商店街、鈴蘭燈が名物。書店、古本屋の多い街並み、もちろん、ヨーロッパ直伝の洋品、当時でいう唐物屋、日本でいちばん早くアチラのファッション、と当時はいわない。

ただ洋服をテーラーと子供も呼んだ。猫の目の如く、女物がどうだったか知らない。生地すべて英国製。三越から省線を越えて、戦時下、もてはやされた湊川神社。この西に、少年と縁のない吉原、島原と並ぶ三大遊廓福原。さらに西が、大興行街「新開地」。

六甲道駅を東へ辿れば、御影、住吉、芦屋、この山際から国道まで、まず高級住宅地、特に阪急より上の住吉、阪急から国道までの芦屋は、到底、田園調布の比じゃない。1軒敷地300坪。

東西に走る4本の電車と、湊川、生田川、大石川、石屋川、住吉川、夙川と南北を流れるほゞ直線の川で、神戸市と、今でいう衛星都市は画然と分たれ、東の大川、武庫川で、神戸は限られる、向こう側は、大阪圏。

武庫川と、六甲山地、東の外れに宝塚、武庫川の海へ注ぐ少し西に、甲子園球場、オリンピック用プール、そして数十面のテニスコート、後、予科練の訓練場、滑走路になったらしい。阪神パーク。

小林一三の開いた宝塚は、本来は温泉。温泉の湯槽のフタの上で始まっったタカラヅカは、昭和に入って「少女歌劇」全国に知られ、大劇場完成、付帯して動物園、遊園地、川向こうに以前からの三業地。少し歩けば清荒神、年寄りはここへ詣で、女たち少女歌劇、子供は動物園遊園地、それぞれ楽しんで、夕刻、料理屋で御飯。ぼくの場合、宝塚、西宮北口、阪急六甲で帰宅するのだが、1時間かゝらなかった。

飼犬と電話と「女中」の数が世帯に比しいちばん多いのが芦屋市といわれていたが、新興住宅地、六甲道駅近辺にも、他にくらべ、この贅沢三点セットは珍しくなかった。

永手町から、昭和11年暮、省線南側中郷町へ引越し、設備の整った成徳小学校へぼくを通わせるため、北向きのやはり2軒長屋だったが、後の隣組20数軒でいうと、3軒に1軒電話と犬、女中は3軒に2軒。中郷町の犬たちは住いを有し、つながれていた。

ベルは以前のまま。雑種じゃなく、由緒正しい犬もいたはずだが、犬種を覚えていない。セーターに、ホームスパンのスカートの美少女が悠然と歩を進めるシェパードをつれて、よく夕刻近くを歩いていた。ベルを伴い、これにぶつかると立止って見送るしかないが、純血種を求める気持はまったくない。ベルは海を嫌った。

9時15分ごろ集合場所の阪神御影駅に着くと、改札口付近にはかなりの数の60歳から70歳前後の男女がいました。

定刻の5分過ぎに歩き出すと、若い人たちも何人か参加しているのがわかりました。総勢は90人ほどでしょうか。

歩くエリアは大体は知った場所で、ブログにも何回も登場しています。

しかし、案内者がいてその説明を聞いたり、案内ボードを教えてもらうと別の土地を歩いているような気になります。

〇トップの画像は御影公会堂を山側から撮影したもの。

〇阪神御影駅で集合。参加費は資料代に100円。

〇石屋川から六甲山を望む。ここが徳川道の拠点

〇石屋川公園のモニュメント

〇御影公会堂

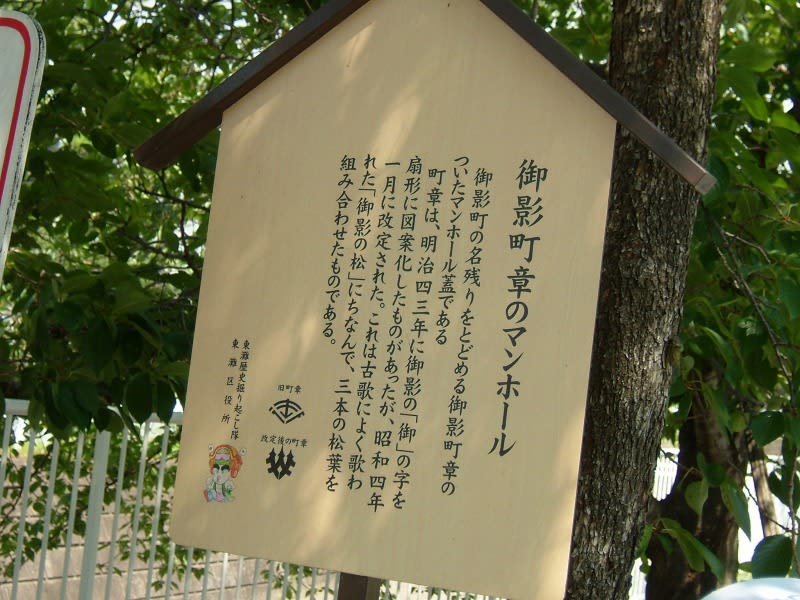

〇神戸市と合併するまでは、このあたりは東灘区ではなく菟原郡(その後に武庫郡)御影町だった。

〇成徳小学校の玄関天井にあるシャンデリア。小学生の張満谷昭如少年も見上げたかもしれない。

◎このウォーキングに参加した目的は、野坂昭如が養家の両親や同じく養女の妹と暮らした“張満谷”家

が、中郷町のどこにあったのか特定して教えてもらいたかったのだが、残念ながら一帯は、米空軍による焼夷弾の

絨毯爆撃を受けて全くの焼野原となり、東西南北の街中の道路もわからなくなり、今は特定が難しいとのことだった。

別の方のブログ「火垂るの墓を訪ねる」→こちら。